|

士要以侍奉父母的爱敬之心

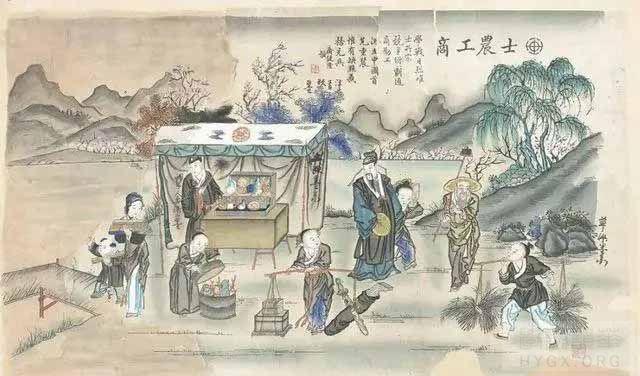

《孝经•士章第五》,这一章是讲述士的孝道,士要以侍奉父母的爱敬之心,事奉国君、尊长,做到事君以忠,事上以顺,尽忠职守。 《“资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同。故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。”》 出自《群书治要》卷九《孝经》。 士人是指读书人,读书人之所以称为“士”,是因为他所读的是圣贤之书。这个“士”根据《白虎通》的解释:“士者,事也。任事之称也。”“士”是为国家做事情的人,进,可以兼善天下,就是可以为国家服务;退,可以独善其身。退可以在自己的乡间教书,把古圣先贤的教诲传承下去,促进社会风气的改善。 古人讲“士、农、工、商”,“士”是说读圣贤书的人,有清高的品德,最受社会大众的尊重,所以排在第一位。这就是《孟子》所谓的“无恒产而有恒心者”,士人学做君子,学做圣贤的心,恒常不变。正是因为他有这种高尚的、清高的品格,所以特别受到社会大众的尊崇。这是因为古代社会尊崇道德,把道德摆在第一位。 现在社会有所不同。古人是把读书人,把“士”摆在第一位,把“商”摆在最后一位。但是现在社会颠倒,把有钱的商人摆在第一位,往往最受尊重,而读书人常常摆到最后。这就是重金钱、重利轻义的结果。 什么样的人才能称为“士”?《孔子家语》中记载,鲁哀公向孔子来请教,怎么样任用鲁国的士人来治理国家?孔子说,要懂得辨别“五仪”(五等类型的人),就是庸人、士人、君子、贤人和圣人,辨别之后,对他们加以适当地任用,就可以把国家治理好。 所谓庸人,是心里没有存着谨慎行事、慎始慎终的原则;口里所讲的不是伦理道德的教诲之言;他们不会选择贤人托付终身;不会力行伦理道德成就自己;在小事上明白,却在大事上糊涂;随波逐流,没有主见,这就是所谓的庸人。可见世间的庸人很多,一般人不懂得提升个人的道德修养,人生境界,目光短浅、心胸狭隘、唯利是图、随波逐流,整天谈论家里的长短,鸡毛蒜皮的小事,唯利是图,这个就是庸人。 那什么是士人?“所谓士人者,心有所定,计有所守。虽不能尽道术之本,必有率也;虽不能备百善之美,必有处也。”士人心中有明确的目标,做事有原则。虽不能尽知道德学问的根本,但一定有遵循的标准;虽不能完美地具备各种美德,但一定有安处的规范和原则。 “是故智不务多,务审其所知;言不务多,务审其所谓;行不务多,务审其所由。”他的智慧不务求多,而一定有所判断,明了是非善恶;言语不务多,但一定能够明确地表达寓意;行为不务多,但一定知道行为的原因。 “智既知之,言既得之,行既由之,则若性命形骸之不可易也。”既然有智慧知晓善恶,言语能够表达清楚,知道他的要点,行为上也能够遵循,就要像性命、身体一样不会改变。这里特别强调心有所主,不能随便地、随意地改变自己的志向。 “富贵不足以益,贫贱不足以损,此则士人也。”富贵不足以让他更加骄慢,贫贱也不足让他有所忧戚,这就是士人。可见做一个士人也不容易。士人有明确的目标,而且坚持不懈为自己的目标而去奋斗,能够做到宠辱不惊。 君子的要求比士人更高,君子说话一定忠实守信,心里没有埋怨,行为符合仁义,但又没有夸耀自己的神态。思虑通达明了,言辞却不专断,坚定地信奉道义,而且身体力行,自强不息,他的所作所为是自然的,别人好像能超过他,但终究又赶不上,这就是君子。 贤者,他的德行不逾越礼法,行为中规中矩。他的言论足以成为天下效法的标准,又不伤害到自身。他的道义可以教化百姓,又不伤及根本。他如果富裕,不会积财丧道。如果他惠施百姓,天下会没有病贫之人,这就是贤者。 圣者与天地合其德。他不像贤人那样中规中矩地去做事,做事没有执着。他会随着时间、因缘,变通无碍地做事。就如孟子评价孔子,说孔子是“圣之时者也”。“可以速而速,可以久而久,可以处而处,可以仕而仕”。他能够穷究万事万物始终的规律和道理,使万物自然协调,能够把他的大道传布天下,使天下人自然地改变性情,形成一定的道德品性。他的光明如日月同辉,他的教化影响神速,效果神奇。 一般的百姓不知道他的德行这样得高大,即使见到圣人也不知道他高深莫测。这说明圣人不是故意要表现得与众不同,他看起来无异于常人,但是实际上他的德行和教化影响非常的广泛,这样的人就是圣者。 《论语》中有一段话专门解释“士”。孔子的弟子子贡曾经请教:“何如斯可谓之士矣。”孔子回答:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。”士人,非常有羞耻心,他的行为完全符合于道德。像“孝悌忠信,礼义廉耻”等,都完全符合,没有违背。如果一个人没有羞耻心,做什么事都无所谓,久而久之,会堕落得离禽兽不远。所以“行己有耻”这个“耻”字很重要。 孟子强调:“耻之于人大矣。”“耻”这个字对人而言,太重要了,“以其得之则圣贤,失之则禽兽。”特别是做老师的,学为人师,行为世范,“耻”字就更重要。如果行而无耻,这样的人不堪称为人师。有羞耻心就能够成为圣贤,退,也不失为君子。 “使于四方,不辱君命”。士人接受国家的任务,出使任何国家都不会给自己的国家丢面子。子贡可能觉得这个标准还是很高的,他就问:“敢问其次?”孔子说:“宗族称孝焉,乡党称弟焉。”在宗族里面,人人都称他是孝子;在邻里乡党之中,人人称赞他尊长爱幼。这个行为,这种德行是很难得的,这种人称为士人。 子贡又问:“敢问其次?” 再退一步怎么讲?孔子说:“言必信,行必果,硁硁然,小人哉。”说话一定诚信,做事一定坚决果断,从不会知而不为,知道的就一定要做到。所以学习圣贤教诲要真干、真落实。“硁硁然”,是形容石头互相碰撞时发出的声音,表示不改变的意思。就是矢志不渝、锲而不舍。“小人哉”,“小人”是从德行的意义上所讲的小人,虽然没干大事,但是他能够做到谨守道德仁义,这样也不失为一个士人。 孔子讲了三个层次的士人,即使是第三等的士人,也有坚持真理、锲而不舍的精神,还有知行合一的做法。即使不能够兼善天下,至少也能独善其身。这样的人才够“士”的资格、“士”的标准。 |