谢赫是南朝时著名画家,可惜今无画作可考,但他的〖古画品录〗却是中国绘画史上举足轻重的传世之作。他在书中品评了前代27位画家的作品,几乎是中国画创作历史上的第一次系统性总结。其中他提出的『六法』论尤为精彩,对中国古代绘画创作的影响极为深远。 『六法』是:『一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写。』

『六法』是:『一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写。』 ...

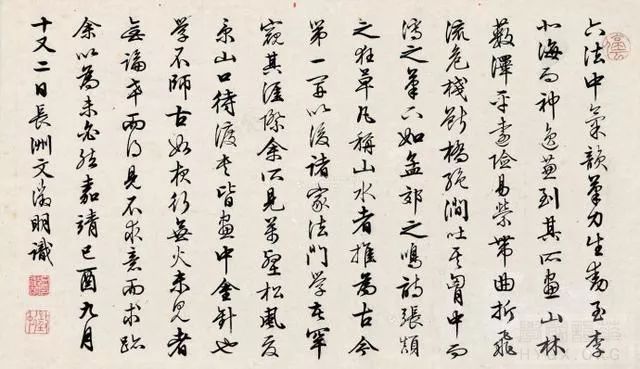

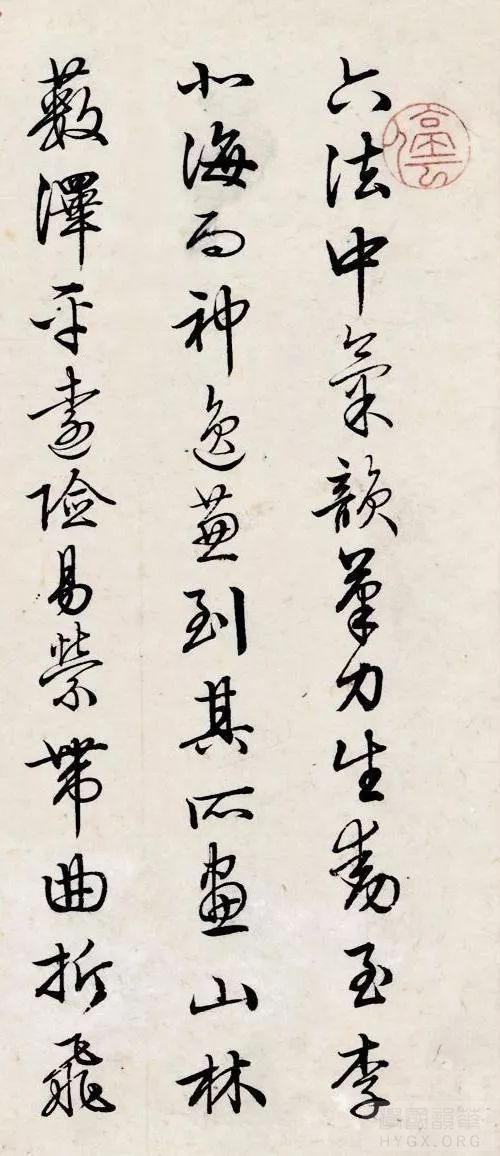

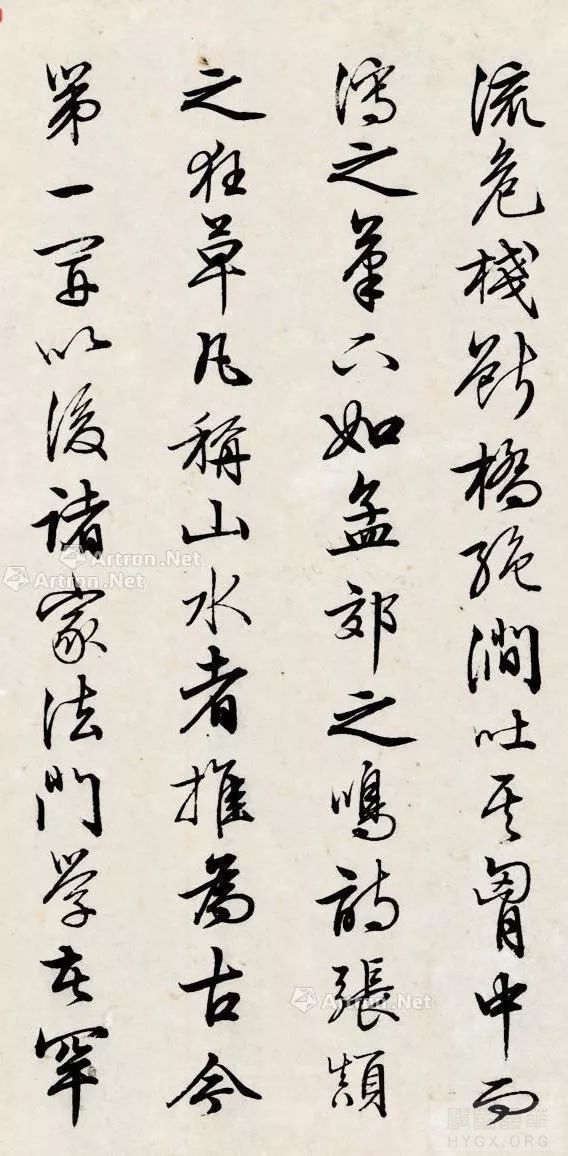

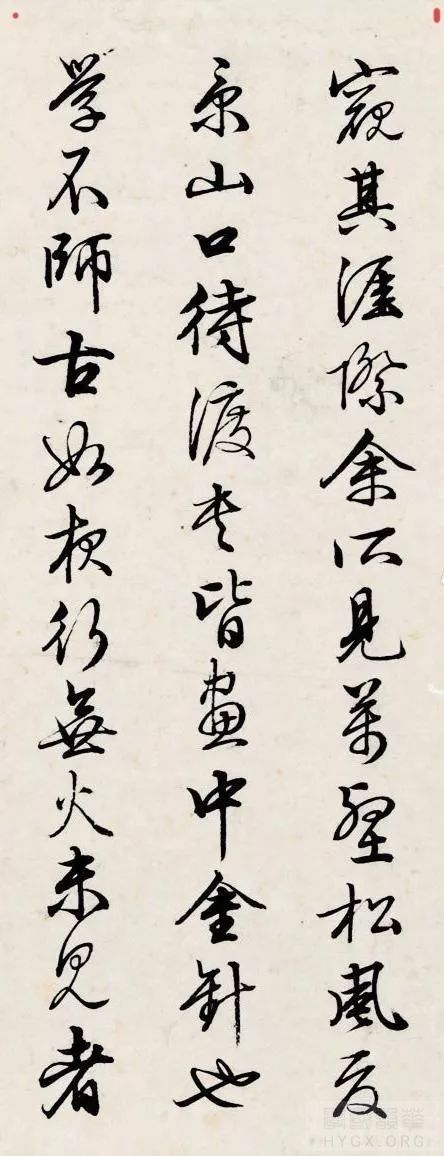

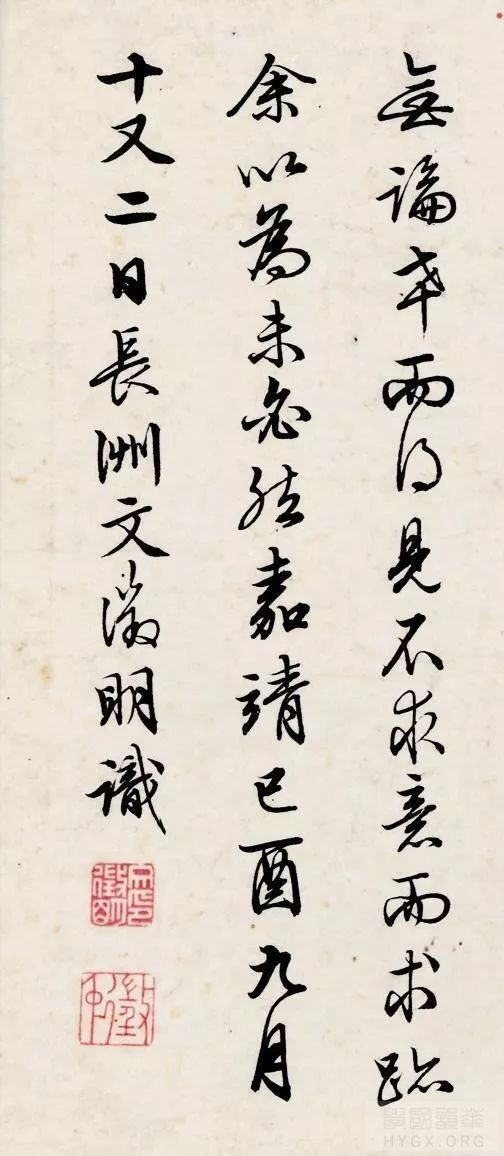

文徵明此幅行书作品,就『六法』中的第一法『气韵生动』展开论述。提出: 『学不师古,如夜行无火。』 行书易懂,文氏见解颇有妙趣,大家可以自行辨识解读。

文徵明此幅行书作品,就『六法』中的第一法『气韵生动』展开论述。

『学不师古,如夜行无火。』

行书易懂,文氏见解颇有妙趣,大家可以自行辨识解读。

谢赫是南朝时著名画家

|