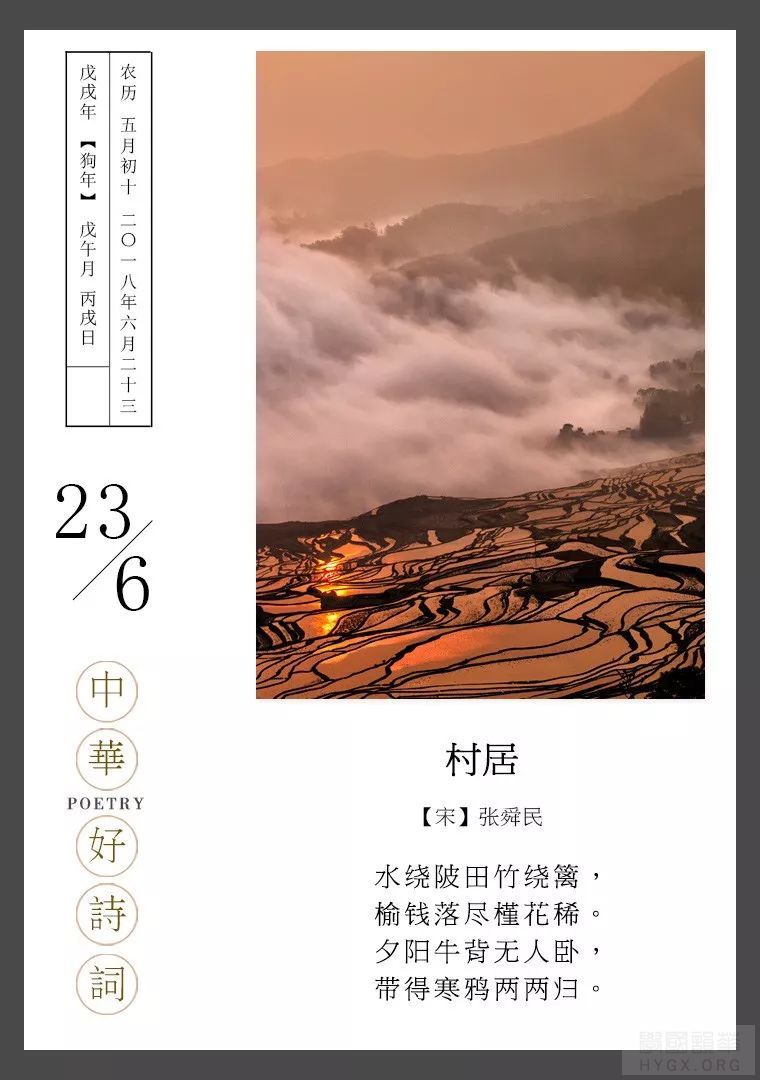

村居

村居

宋.張舜民

水繞陂田竹繞籬,

榆錢落盡槿花稀。

夕陽牛背無人臥,

帶得寒鴉兩兩歸。

詩詞賞析 與一般描寫農村田園的詩詞不同,這首詩採用遠近交替的寫法,重在對場景氣象的渲染烘托,以大特寫的手法,提供帶有暗示性的畫面,取得很好藝術效果。 前兩句主要描寫綠水、田地、翠竹、屋籬、榆樹、槿花等靜景,後兩句主要描寫了行步遲遲的老牛,悄立牛背的寒鴉等動景。 前後動靜結合,烘托出了寧靜平和的氛圍,表達了詩人悠閒寧靜而又略帶清愁的心境。 這首詩成功地避開了熟見的茅檐、白門、蓬窗、桑圃等詞;同樣,整幅畫面沒有一人,而通過環境表現出住在村居裏的人的品藻趣味。 文字由中華好詩詞(微信號:hebtvzhhsc)編輯,轉載請標明出處。

中華好詩詞

|