|

用筆的緩與速是相對的,緩和速沒有固定的要求,以不失用筆規律爲原則。 對用筆緩速問題,姜夔(白石)在【續書譜】中講過:『若素不能速,而專事遲,則無神氣;若專事速,又多失勢』。就是說,平素寫不快,還要刻意求緩,寫出來的字就會呆滯而少神氣。平素寫不快,此時專求快速,又多會舉止失措。

用筆的緩與速是相對的

速度是有一定極限的,若是快到不能顧及用筆的原則程度,敗筆也就出來了。慢度也有個極限慢到形成神凝氣滯的程度,同樣會出現敗筆。緩與速不易刻意求之,根據個人習慣運用爲是。 一般說寫行草書,用筆要緩一些,這是依據行草書的特點、結體、用筆規律所決定的。正如孫過庭【書譜】所說:『草書以使轉爲形質,以點劃爲情性』還要使『點劃寓於使轉之中』。這就是說使轉構成了草書形體,點劃形成了草書的精神。在轉筆特別多,點劃特別少的情況下,寫時還要注意點劃寓於使轉線條之中,使之以產生點劃來躍其精神。因此就要求在用筆時,要不斷起伏振盪,澀筆運行,時轉時折,節節換筆,以形成點劃之勢。所以用筆宜緩。 緩,易於定其形勢,求得在盤旋運筆中,能按照法度起承轉合,抑揚頓挫,使筆有所轉,鋒有所換。

『草書以使轉爲形質,以點劃爲情性』

提頓與換筆,不僅是使筆鋒走線條中路的根本要領,而且也是萬毫齊鋪,產生點劃精神的重要手段。頓筆運行,點劃以成,提筆牽掣,使轉悠然,筆不重頓,點劃撇捺就不能有衄有挫;鋒不輕提,盤紆之際就沒有若斷若連的變化。運行中還要節節換鋒,其換鋒辦法往往於筆劃交叉的地方,或翻轉鋒面,或調整鋒尖。筆心居中,這樣用筆寫出來線條不但轉中有折,而點劃也孕育其中了,點划具而神采生,形質成而性情見。筆不換,鋒毫易於扭結,點劃出毛露鋒,筆劃乾枯生硬,形質不備,何談情性。用筆不緩,易於失規矩,張伯英雖爲草聖,仍有『匆匆不暇草書』之謂,何況我們用筆尚不經熟之人。

提頓與換筆

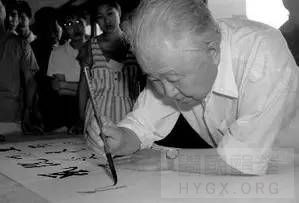

楷書寫法要求是點、橫、豎、撇、捺、豎、鉤筆筆斷而後起,使筆劃筆筆分清。草書的筆劃亦然,筆劃有筆斷意連,亦有用筆的不斷的連綿。草書雖筆劃連綿,而經過簡化和延擴的筆劃亦必須像楷書那樣筆筆交待清楚。前人云:『古人作草如今人作真,何嘗苟且,其相連處特是引帶,嘗考其字是點劃出皆重,非點劃處偶相引帶其筆皆輕』。其寫法是點劃處皆重,是牽引處偶相引帶,用筆皆輕,字本身如此,字與字之間亦是如此。合於此者,雖速不速,雖緩不緩,各盡其態,紛呈妙意。比如蕭龍士先生畫荷葉和許麟廬先生畫荷葉,蕭氏用筆較緩,如高山墜石,於沉厚中有生意;許氏用筆較速,則縱橫分披,性於濃郁中見功力。林散之先生用筆較速,屋露痕之法嚴謹,轉折換筆清晰可見,滿紙筆情墨意;沈子善先生用筆較緩,亦備屋露痕之法,且頓挫分明,整幅縱橫裊裊。

『古人作草如今人作真,何嘗苟且,其相連處特是引帶,嘗考其字是點劃出皆重,非點劃處偶相引帶其筆皆輕』 ...

但寫字也有特快者,據孫星衍的【寰宇坊碑錄】所載:『趙孟蠲咳招蔥】歡萬字』。故宮影印他所寫的六體千字文,是兩天寫完的。元代畫家黃公望曾說:『如沒有親自看到他落筆如飛的樣子,不會相信世上有這樣的事』。雖楷中帶行滿紙,但從中可以看出嚴謹用筆的法則和一絲不苟的功夫。竇御史形容懷素寫字之速云:『粉壁長廊數十間,興來小豁胸中氣。忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字』。但從所書墨跡來看,字本身的牽引,字與字之間的牽引,無不合楷則,牽引之處無不顯示一字之結束,另一字之開始,真是筆筆清晰,字字清晰。 緩與速是相對的。一個人寫字,用筆也有緩速,字的變化與節奏就是提頓的緩與速交替形成的。緩速用筆各有特點,書者必須使兩者有機的結合起來,才有可能產生有節奏變化的作品來。姜夔【續書譜】中說:『遲以取妍,速以取勁,必先能速,然後爲遲』是有道理的。因此,青年人寫字(不是臨字)用筆先求速是無可責怪的。 |