|

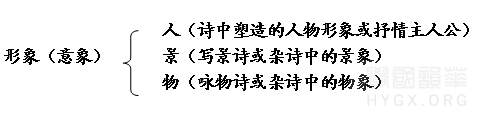

一颦一笑总关情 所谓『诗歌中的形象』指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者的生活理想和思想感情的艺术形象。包括人物形象、景物形象、事物形象。

人物形象,景物形象,事物形象

原来诗词中的人物形象这样塑造

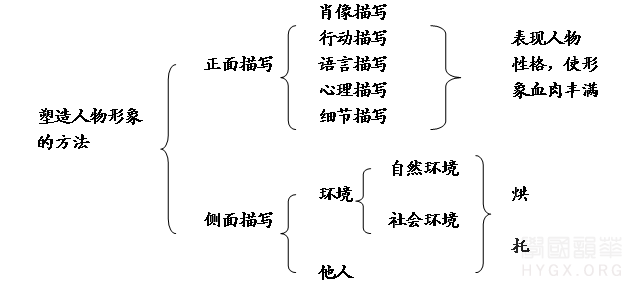

原来诗词中的人物形象这样塑造 (1)人物形象。指作品中刻画的人物形象和诗人『我』的形象。诗中的诗人形象『我』,一般指的就是抒情主人公,即诗人自己。有别于小说中的『我』(非作者本人)。 (2)景物形象。诗中的景物形象是情中景。抒情诗,往往是借助客观物象(山川草木等)表现出来的主观感情形象,也就是含有『意』的形象,即『意象』。诗人一般借意象来表现自我,诗人作为主体,往往与意象这个客体合而为一。有时诗中有几个意象,各个意象之间都有一定的联系。 (3)事物形象。诗人借助具有某种特定内涵的事物来表明自己的心迹或某种情感。如咏物诗。 人物描写的方法

人物描写的方法

诗词中艺术形象举隅

一、不慕权贵、豪放洒脱、傲岸不羁的形象。如李白。『安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜』表现了他淡于富贵、傲视权贵的思想,也反映了他傲岸不羁、豪放自负的性格。 二、心忧天下、忧国忧民的形象。如杜甫。『安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。』诗人并不仅仅停留在个人的哀怨中,而能推己及人,表现了他忧国忧民的性格。 三、寄情山水、归隐田园的隐者形象。如陶渊明。『采菊东篱下,悠然见南山』展现的是悠游自在的隐居生活,表现出诗人对官场的厌恶,对田园的喜爱;如王维。〖山居秋暝〗通过对晚秋时节空山新雨景象的描写,表达了对山水风光的喜爱。 四、怀才不遇、壮志难酬的形象。如陈子昂。〖登幽州台歌〗写前不见圣贤之君,后不见贤明之主,想起天地茫茫悠悠无限,不觉悲伤的流下眼泪。塑造了一个空怀报国为民之心却不得施展的怀才不遇的知识分子形象。 五、矢志报国、慷慨愤世的形象。陆游和辛弃疾的许多诗歌都反映出他们忠心报国,而不被重用的情感,形象鲜明。如〖示儿〗、〖十一月四日风雨大作〗、〖破阵子〗。 六、友人送别、思念故乡的形象。如李白的〖赠汪伦〗、王维的〖九月九日忆山东兄弟〗。 七、献身边塞、反对征伐的形象。如王翰的〖凉州词〗,王昌龄的〖出塞〗表现了他们忠心报国,献身边塞之情。而杜甫的〖兵车行〗则体察人民痛苦,反对战争。 八、爱恨情长的形象。如柳永的〖雨霖铃〗写与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,塑造了一个爱恨情长的艺术形象。 九、孤寂、落寞(惆怅),愁苦幽怨的形象。如王昌龄的〖闺怨〗。 十、积极乐观,笑傲人生的形象。如苏轼的〖定风波〗。 十一、爱民惜才的形象。如龚自珍的〖己亥杂诗〗 |