|

讀書與做人這個題目中有兩個詞,一個是讀書,一個是做人,中間加了一個與字。我想,最好把這個與字改成一個等號,即:讀書=做人,做人=讀書。

樓宇烈談如何讀書讀書等於做人

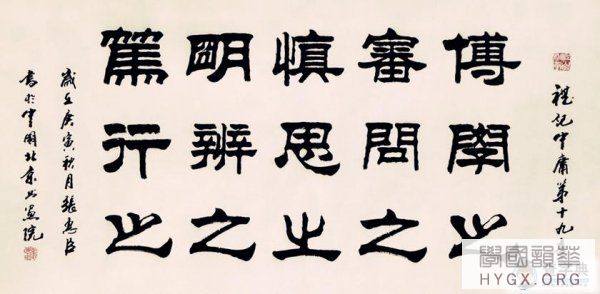

怎樣讀書呢?從根本上講,讀書就是要得其意,能夠舉一反三。【增廣賢文】中有一句話好書不厭百回讀。好的書我們讀一百遍都不會厭倦。我在好書不厭百回讀後面接了一句精意勤求十載功,我們求得精意,恐怕要花十年的工夫。現在讀書或者做學問時,常常是把簡單的問題複雜化,化簡爲繁常被看作是有學問的體現。其實,大道至簡,真理平凡。例如,很多人學佛,就經常問怎麼個學法,總覺得學佛好像很深奧,修行很神秘。我認爲,修行就是把該做的事情做好。很多人喜歡到廟裡打禪七,七天下來心裡似乎安靜許多。事實上,修行的真諦是平靜地對待每天都要碰到的事情,做好自己的本分。每天都能做好日常的事情比去做一些玄妙的事情要難得多。 讀書的次第是什麼?我覺得就是【中庸】中所說的:博學、審問、慎思、明辨、篤行。

樓宇烈談如何讀書讀書等於做人

資料圖 什麼叫博學?黃侃先生講過一句話:所謂博學者,謂明白事理多,非記事多也。博學是因爲明白很多事理,而不是記住了很多事情。明白事理是一種智慧,中國的傳統文化是一種學智慧的文化,而不是單純的學知識的文化。知識是靜止的,智慧是變動的,智慧是一種發現、掌握、運用知識的能力。 審問就是要多問爲什麼,要不恥下問。子曰:三人行,必有我師焉。(【論語述而】)我們身邊永遠都有值得學習的人和事,不要以自己的長處去比別人的短處,那就沒有學習的必要了,我們應該時刻看到自己的不足。 慎思,即認真的思考。孔子說:君子有九思:視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思問,忿思難,見得思義。(【論語季氏】)我們碰到事情就要思考,讀書更要思考。慎思然後就要明辨,分辨是非、疑惑,知道哪些事情該做,哪些事情不該做等等。 篤行,即身體力行。荀子講:知之不若行之,學至於行而止矣。(【荀子儒效】)明白不如做到,學到並做到,才算達到了讀書的最高境界。 智、仁、勇這三種品德是每個人都應該具備的,【中庸》裡講:好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇。老子說:知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。人最難的就是做到自知,人貴有自知之明,人更貴有自勝之強,能夠戰勝自己的人才是強者。很多人認爲,戰勝別人的人才是強者,而在中國的傳統文化中講的是戰勝自己的人才是強者。天下沒有兩片完全相同的樹葉,人也一樣,人的智力、體能等各方面都存在差異,充分發揮自己的能力、特長才是真正的成功。 一個社會永遠是有善惡、美醜的,我們不能太理想主義。人的身體、社會現象的平衡不是簡單的百分之五十和百分之五十的比例,也許有的是要這個百分之七十,那個百分之三十才是平衡,很多事情都不能一概而論。和諧、平衡不是我遷就你,你遷就我,而是你尊重我,我尊重你,保持各自的差異和特點,不需要改變我的看法來附和你,也不需要改變你的看法來附和我,這才叫和諧、平衡。 (本文節選自中華書局【中國文化的根本精神】)

樓宇烈談如何讀書讀書等於做人

|