折楊柳.李白

李白詩詞大全

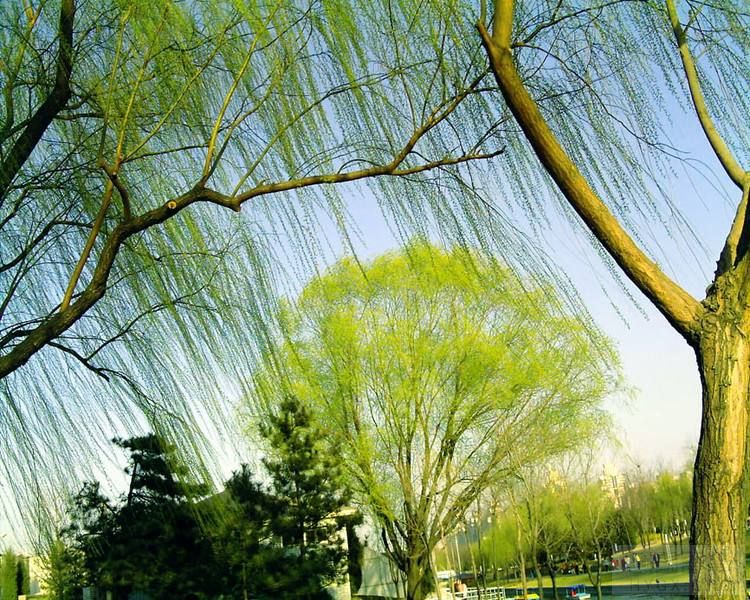

折楊柳

[唐]李白

垂楊拂綠水,搖艷東風年。

花明玉關雪,葉暖金窗煙。

美人結長想,對此心悽然。

攀條折春色,遠寄龍庭前。

詩詞賞析:

【折楊柳】是古橫吹曲名。晉太康末,京、洛有【折楊柳】之歌,其曲多言軍中辛苦及戰爭斬獲之事。六朝梁、陳及唐人所作大多為懷念征人之作。【橫吹曲】,漢張騫出使西域,得【摩訶兜勒】一曲,李延年因更造新聲二十八解,作為軍中樂,馬上奏之。見晉崔豹【古今注】下【音樂】。 詩分兩段。前四句寫景。古有『春女思,秋士悲』的說法。春景極易引起女子之思春。所以上段寫景為下段抒情作鋪墊。春景有垂楊、淥水、紅花。綠葉,極具代表性。地域涉及玉關、金窗。玉關,泛指征人戍邊之所;金窗,代指閨人棲居之處。『花明玉關雪』中之『明』,只形容花的艷麗,不是說花如雪白。後四句敘事。『對此』之『此』,指上段所描寫的春色。其心理活動:長想、悽然;其行為動作:折柳、遠寄。女子便以此表達對丈夫的思念之情。不說折柳,而言『折春色』,為了表達『思春』之意。 此詩出除閨情之外,尚有厭戰之意。

|