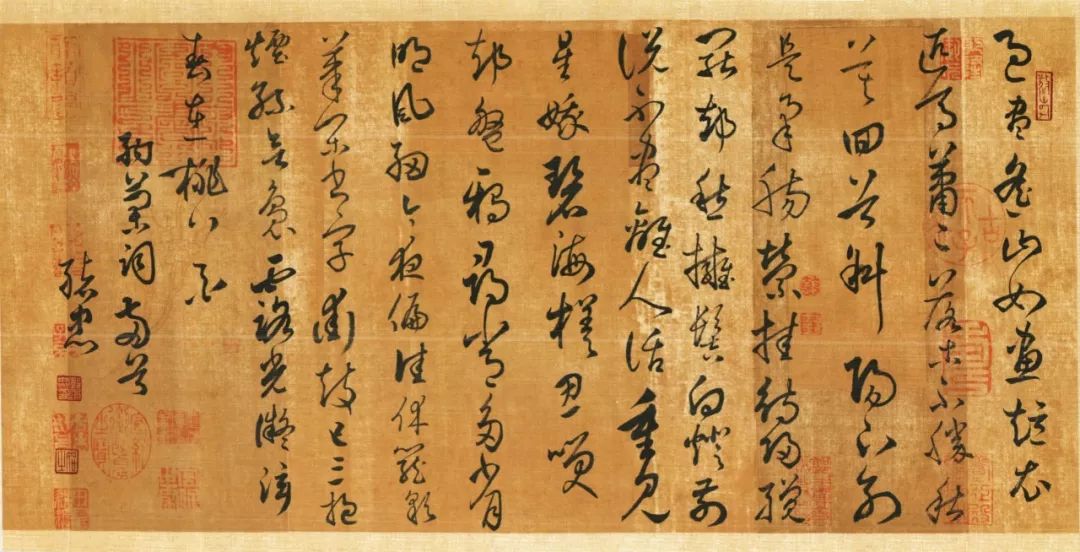

草书结构详解

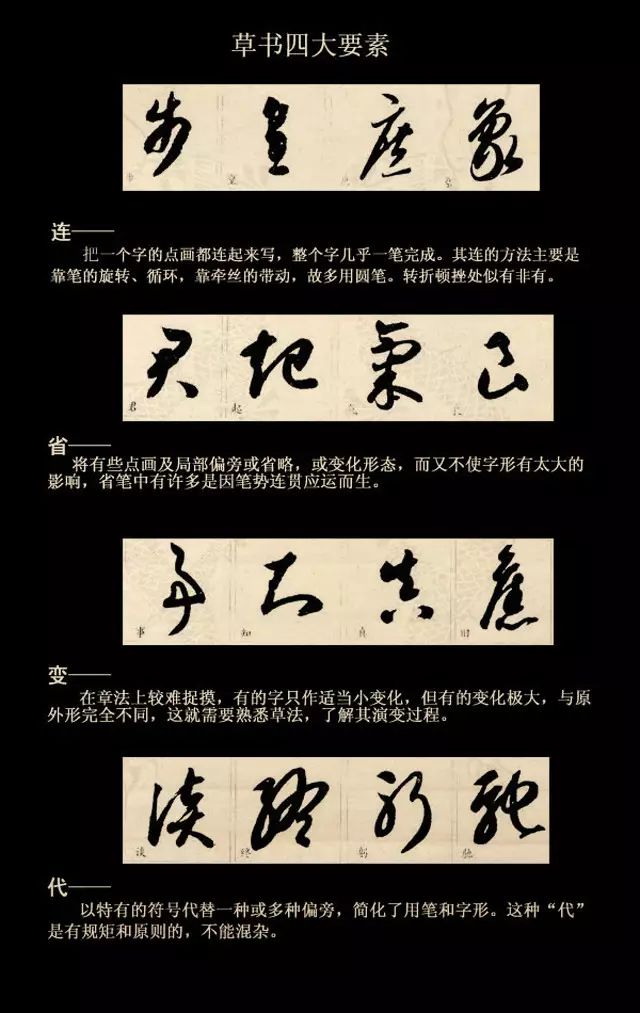

草书四大要素和基本技法。都说草书难,掌握这些也就不难了 一. 简约为本 若以楷书的结构点画为标准,则草书的首要特点是简约,笔画省而又省、简而又简。孙过庭曰:『草以使转为形质,点画为性情。也即是草书的结体以使转为主,字之体势一笔而成,『草乖使转,不能成字。』其使转忌横平竖直,有棱有角,所以草书点画线条的运动多呈圆弧形,这是行笔速度快而流畅所必然产生的用笔法。 草书连绵常数字为一笔,线条牵连不断,有时两三字连在一起,难以断字,形态变化极为强烈,各种俯仰、疏密、向背、迎让,参差的对比可以夸张到惊人的地步。问题不在是否连绵,在于连的过程中在转折等处是否有断的意思,贵在能似断似连,故明末清初大书家王铎的草书虽常十数字连绵不断,而因其笔笔有交代而仍为后世所重。

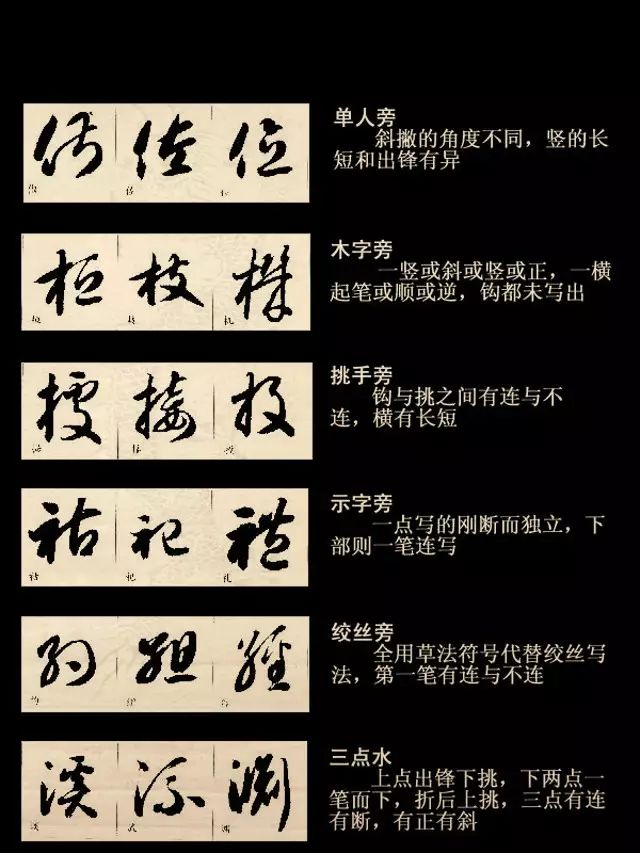

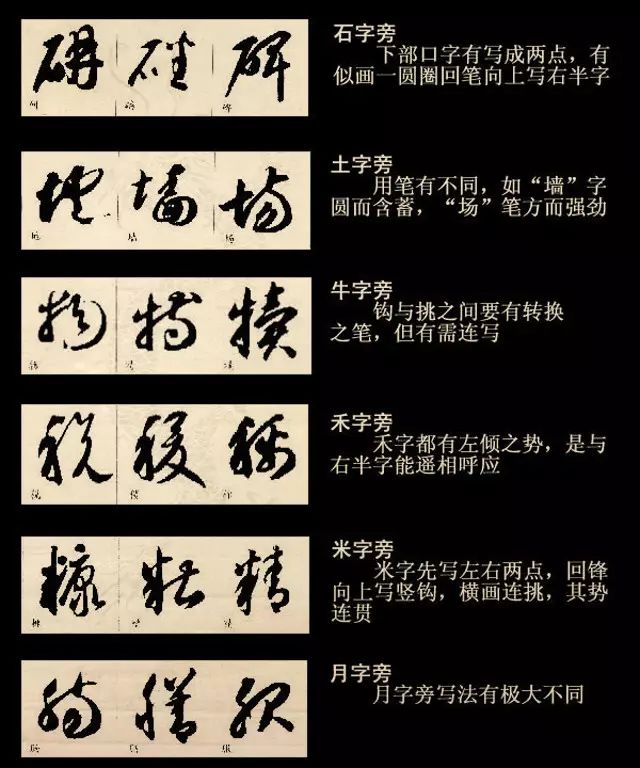

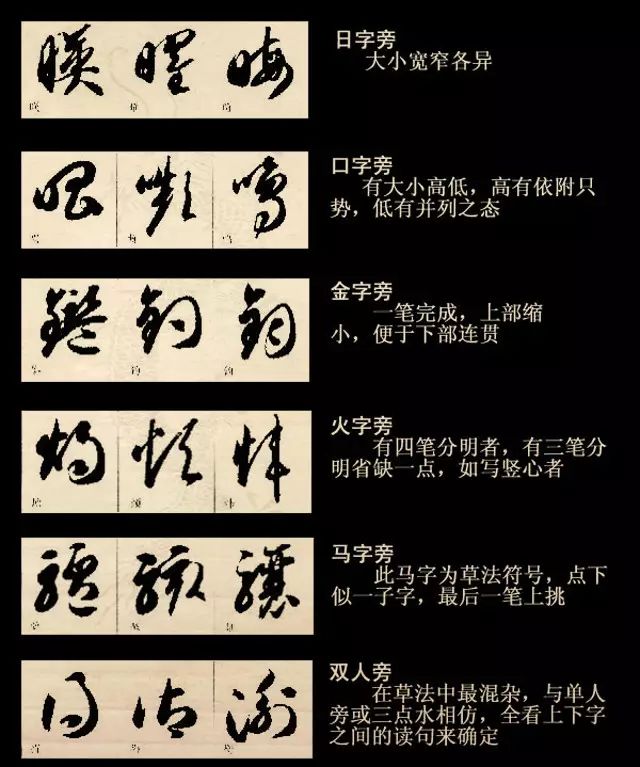

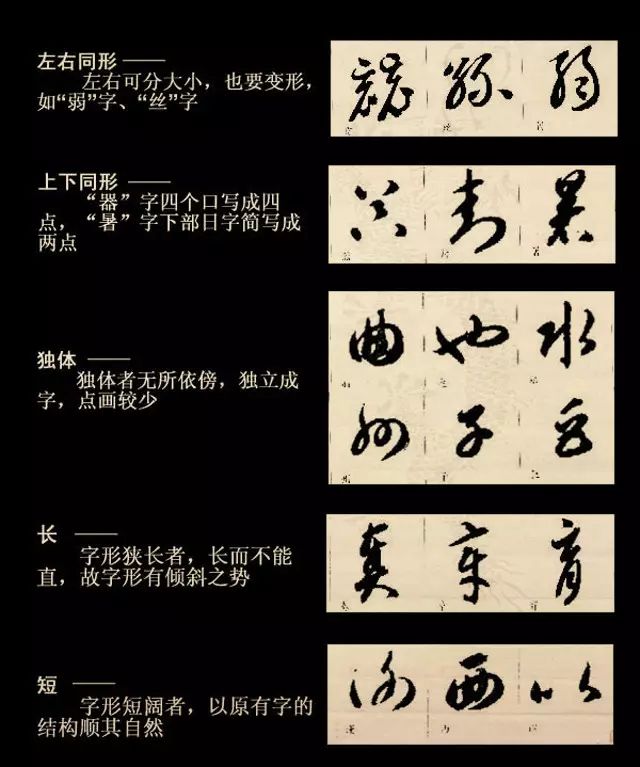

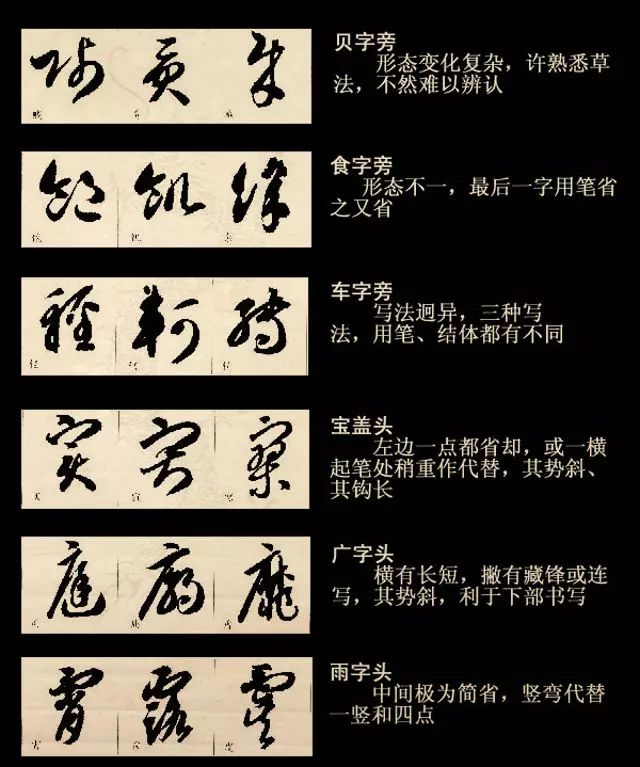

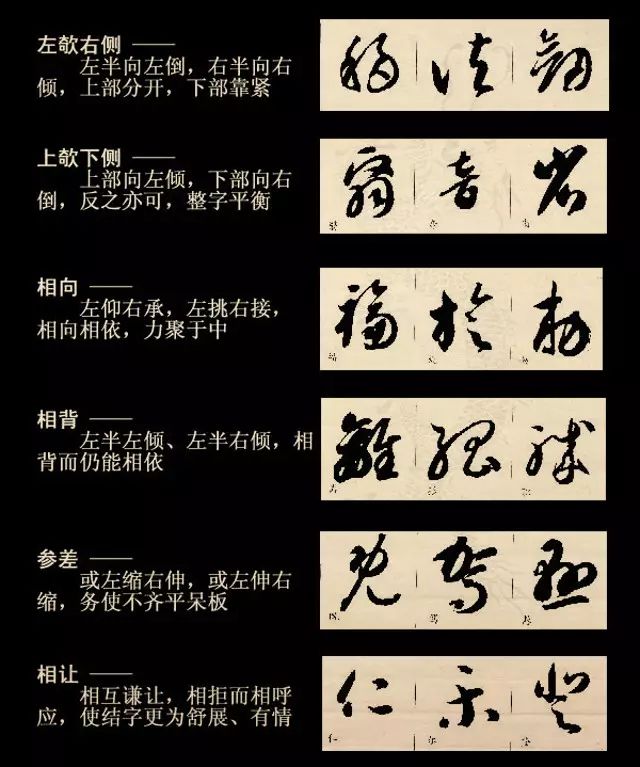

二. 偏旁等都用特定的符号代替 草书结体为求简约,其偏旁都用符号代替,使草书点画的形态产生极大的变化,与楷、行书的结字有相当差距,这是草书结字的特点。但草书还应受草法约定俗成的规矩制约,草法是有严格规则的,绝对不能信手画符,随心所欲,俗语说:『草书脱格,神仙不识。』草法不能脱格,这『格』就是规矩。戈守智〖汉溪书法通解〗中说:『草书不难于狂逸,难于狂逸中不违笔意也。』 所以,历来书家都指出,写草书要有扎实的楷书基本功。赵构〖翰墨志〗中说:『前人多能正书而后草书,盖二法不可不兼有。正则端雅庄重,结密得体,若大臣冠剑,俨立庙堂草则腾蛟起凤,振迅笔力,颖脱豪举,终不失真。』未有楷法不立而能疾笔狂走者,还是孙过庭说得好:『图真不悟,习草将迷。』 三. 求整体平衡不求对称 一般楷、行、隶书的结体都求平正、匀称、协调,以对立统一的法则,使结字能有疏密,长短、窄阔、伸缩、奇正、俯仰、向背等变化,使结字能长短合度,四面停匀。但是草书的结构它遵循的不是匀称的原则,而是取决于书写者内心情绪的变化。 一般草书都置乎正、对称于不顾,追求着不平衡的美,因为在不平衡、不匀称中使字更具有动荡感,动荡是草书的关键,尤其是大草,即使某一字失势,倾侧失去重心,也可利用腕力在以下几个字中将字势向另一侧倾侧,使整个结构得以平衡。所以草书结体并不是不要平衡,而是追求整体效果的不失重心。 汉字是由各种不同的点画连贯交接而成,书法是将汉字点画的组合排列,长短轻重各尽其变化之能事,使艺术形象瑰丽多姿,耐人寻味,惟一应遵守的法则是字的重心的平衡。凡能在结构上守住重心,则构思不论如何独特,组合如何险峻,都是符合结构美原则的,变化与平衡是有矛盾的,但结构之艺术性也就产生在这矛盾之中。  书法作品的鲜明风格往往是在其独特的结构中反映出来的,书法家各有其结构的奥妙处,有的扁肥,有的瘦长;有的疏朗,有的紧密;有的偏宕,有的端庄,常常妙在能反他人之道而行之。长的缩短,短的伸长,方的变斜,斜的压扁……大胆设想,综合平衡,出奇制胜,不落俗套,能自创出一种形态自然而又符合平衡总原则的焕然一新的面貌来,也就能体现个性。所以结构变化是体现个性最有效的方法,而平衡则是结构变化的原则。 郭绪忠,草书,纳兰性德。作品尺寸:34×34cm 结构要变化,但要避免落入专重结构的俗套。任何把书法艺术纳入固定模式中,把书法曲解成毫无感情的零件装配,都是舍本求末,会走向死胡同。王羲之早已告诫我们:『若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。』 另一方面,故作惊险,实涉诡异,看似奔放,实属庸俗,以及那些字态扭捏,装腔作势地忽大忽小,大幅度地挪动点画,比例严重失调的狂怪之作,则违理失情,不合自然,也是不可取的。变而失态,与拘谨刻板都是不可取的,都是对『变化』和『平衡』的曲解。 郭绪忠,草书,东坡跋虞征西帖。作品尺寸:46×35cm 若以各人风格而论,孙过庭的隽拔刚断,米南宫的恣肆奇崛,赵孟顺的妍丽匀正,怀素狂草的发疯动气,用笔的气质有极大的差异,而结构的变化总能寓险绝于平正之中,平中有奇,奇不纳怪,其结构是因用笔而生,所以又称『用笔生结构』。用笔而生的结构其变化是活的,因为是从腕的圆心运动中来,故能不失重心,绝无机械硬装;因从中锋用笔中来,故能不失规矩,点画线条的内质良好;因从笔势、笔意的变化而来,姿态各异,秉性各具,能得书法艺术的精神。 草书结体注重变化与随意,当然,小草结字规范化也很严格,但同一字可有多种草法,变化多端。大草结字可用『神秘莫测』四字喻之,自由度更大。自由度大并非可以随心所欲,实际上是更难把握其正确性。草书结体的不规则是从规则中来,在规则中生出不规则,凡不规则的总比规则的要难以把握,因其不规则,所以能冲破平淡,给人以惊险之感。但又因包含规则,所以又觉很大方、流畅,笔笔相属,字字顾盼,字中有情、弦外有音,天真自然,生气勃勃,既曲尽物象又合乎自然法则,既突破常规又合乎情理,给人以无穷的回味和想像。 草书之解构与组合源于书写者的艺术构思,心的律动和情的宣泄,一句话,艺术来源于思想,思想则受着传统哲理,伦理道德观、社会环境、个人经历等的规约和影响,同时也需要有丰富的想像力。

郭绪忠,草书,纳兰词两首。作品尺寸:68×34cm 中国最古老极深奥的哲学之作〖易经〗则深刻地阐述了八卦,而八卦就是对线的解构和组合,由八个三线形进而组合成六十四个六线形,这六十四个组合由最基本的两根线条所组成,一是完整的横线,一是中间截分为二的横线。而万物之本则是一根单线。老子在〖道德经〗中说:『一生二,二生三,三生万物。』也即是万物由一而生,——切以一为开始,书法艺术的结体也是建立在一根单线上,大画家石涛说:『一画者,众有之本,万象之根。』正阐说了同样的道理。 一画决定着汉字的产生和结构,逐渐演变成为书法艺术。一画之解构可以分析出用笔逆进,顺进,波折、平直,回锋、出锋,断与连等, 一画之变化可以有重有轻,有燥有润、有粗有细,有柔有刚,有强有弱,有瘦有肥……靠着一画的变化,即可形成不同的风格,当然,一画的组合更是千变万化,就成了字的结体。书法中有『一拓直下』和『非一拓直下』之分,也就靠着这一组合产生出两大派别,区别仅在一画之中。 郭绪忠,草书,曾国藩家训。作品尺寸:176×24cm 以此来看待草书艺术,那种狂态的抒情意识,激越外露、笔走龙蛇的气势,是将线的变化发展到最高峰,是人将自身的狂态借助于线作最奔放的表演,狂草书家可将一根线的解构和组合的变化发挥到极端,达到了非理性的、不计工拙的地步。艺术创作的实质在于作者精神力量的释放,而这种释放,九九归一,在书法中靠的是万物之始的一根线。 |