|

『问玉』篇,主要论述礼治的问题。因记载子贡向孔子问玉之事,以『问玉』作为篇名。 古人很看重玉,有很多君子佩戴玉,不是炫富,而是很多礼器和用具都用玉来制作,玉有一种特点,温和又纯净纯善。玉的这种质地,圣人的教化也是如此,他温和,而且把人导向纯净纯善,所以比喻为玉。这篇记载了子张向孔子请教圣人的教化,孔子答以『礼乐』,可见礼乐教化对于政治的重要意义。

很多礼器和用具都用玉来制作

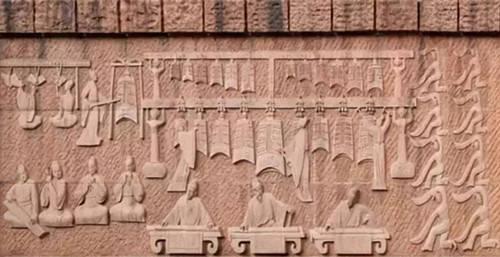

【子张问圣人之所以教。孔子曰:「师乎,吾语汝。圣人明于礼乐,举而措之而已。」子张又问,孔子曰:「师,尔以为必布几筵,揖让升降,酌献酬酢,然后谓之礼乎?尔以为必行缀兆,执羽籥,作钟鼓,然后谓之乐乎?言而可履,礼也;行而可乐,乐也。圣人力此二者,以恭己南面。是故天下太平,万国顺服,百官承事,上下有礼也。夫礼之所兴,众之所以治也;礼之所废,众之所以乱也。昔者明王圣主之辨贵贱长幼,正男女外内,序亲疏远迩,而莫敢相逾越者,皆由此涂出也。」】 『子张问圣人之所以教。孔子曰:「师乎,吾语汝。圣人明于礼乐,举而措之而已」。』 子张,复姓颛孙,名师,字子张,春秋末期陈国人。子张向孔子请教君王如何实施教化。孔子说:『师啊,我告诉你,圣人通晓礼乐,并将其弘扬推行罢了。』 〖群书治要·礼记〗上说『君子曰:礼乐不可斯须去身。致乐以治心,致礼以治躬。心中斯须不和不乐,而鄙诈之心入之矣;外貌斯须不庄不敬,而慢易之心入之矣』。 『易』,轻易。人不可片刻离开礼乐,致力于乐是为了陶冶心性,乐从内心发出,能陶冶心性;致力于礼是为了调整身体与言行,礼是表现于外的行为,能够修正心行,由外而内。一个人的内心中,有片刻不和顺、不喜乐,卑鄙和虚妄的念头会趁虚而入。卑鄙而虚妄的念头趁虚而入,『利养贪欲』会产生。外貌有片刻不庄重、不恭敬,轻忽怠慢的念头会趁虚而入。 『故乐也者,动于内者也;礼也者,动于外者也。乐极则和,礼极则顺。内和而外顺,则民瞻其颜色而不与争也,望其容貌而民不生易慢焉。』 乐是调理人的内心,礼是规范人外在的行为。音乐至美能使人和畅,礼仪至善能使人恭顺。内心和畅而外貌恭顺,别人看到他的外貌神情不会起抗争之心;看见他的仪容风度不会产生轻视侮慢的念头。 所以学礼和学乐有很多好的益处,学乐、学礼达到一定程度,别人看见你的外貌神情,就不愿意和你抗争了;一看到你的仪容风度都不敢轻视侮慢。 『是故乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;在族长乡里之中,长幼同听之,则莫不和顺;在闺门之内,父子、兄弟同听之,则莫不和亲。故乐者,所以合和父子、君臣,附亲万民。是先王立乐之方也。』 音乐普遍流行,可以在人民中间建立起一种平和的气氛。具体而言,音乐在宗庙中演奏,上下君臣一同聆听,无不和谐恭敬;在宗族乡党中演奏,长幼一同聆听,无不和谐依顺;在家门之内演奏,父子、兄弟一同聆听,无不和睦亲密。 音乐是为了和谐父子、君臣之间的关系,而使万民归附亲顺,这是古代圣王立乐的宗旨所在。音乐的目的是达到『和』,各方面、各种关系和谐、和顺。圣人明了礼乐的功能和作用,所以弘扬并推行礼乐。 现代人对古代的德音雅乐,知之甚少。参加学习传统文化论坛,大家一同听〖父亲〗、〖推动摇篮的手〗、〖妻子,你辛苦了〗、〖丈夫,你辛苦了〗、〖儿行千里〗等这样的歌。听完之后,夫妻关系能互相体谅;父子之间,儿女更加懂得孝敬父母,父母更加知道如何教育儿女,父慈子孝达到了,这是音乐教化的效果,潜移默化,润物细无声。 『子张又问,孔子曰:「师,尔以为必布几筵,揖让升降,酌献酬酢,然后谓之礼乎?」』 『几筵』也作『几梴』,也作『几席』。根据〖周礼·春官〗:『有司几筵,专掌五几五席的名称种类,辨其用处与陈设的位置。』 『几席』乃祭祀的席位,后亦因以称灵座。 『揖让』,宾主相见时互相作揖、谦让的礼仪。 『酌献』,酌酒献客。 『酬酢』,『酬』,主人向客人敬酒,『酢』,客人向主人回敬。宴席中,主客互相敬酒叫『酬酢』。 子张进一步请教,孔子说:『师,你认为一定要布设几筵,相互作揖谦让上堂下阶,相互斟酒敬献,这样才叫做「礼」?』这句话和〖论语〗中所说的『礼云礼云,玉帛云乎哉?』是一个意思。 『尔以为必行缀兆,执羽籥,作钟鼓,然后谓之乐乎?』 『缀兆』,古代乐舞中舞者的行列和位置。根据〖礼记·乐记〗:『屈伸俯仰,缀兆舒疾,乐之文也。』郑玄注:『缀,为酂舞者之位也。兆,其外营域也。』 『缀兆』,舞者的位置,区域。 『羽籥』,古代祭祀或者宴飨时,舞者所持的器具和乐器。『羽』,指雉羽。『籥』,一种编组多管乐器。舞者手执羽籥起舞,表现王者文治,古人用来表现君王重视文治。 『钟鼓』,编钟、乐鼓等乐器的统称,有的时候借指音乐。 你认为一定要按照舞者的行列和区域行进,手执雉羽和乐器,击鸣钟鼓,这样才叫做『乐』?这是〖论语〗中说的『乐云乐云,钟鼓云乎哉?』你以为音乐是敲钟击鼓? 『言而可履,礼也;行而可乐,乐也。圣人力此二者,以恭己南面。是故天下太平,万国顺服,百官承事,上下有礼也。』 说出的话可以践行,是『礼』;所做的事使人欢喜,是『乐』。圣人能力行这两件事,然后恭敬庄严地坐北向南临朝当政。因此天下太平,万国顺服,百官尽职尽责,是因为上下有『礼』的缘故。 『夫礼之所兴,众之所以治也;礼之所废,众之所以乱也。』 『礼』教兴盛,是民众能够安治的原因;『礼』教废弃,是民众之所以混乱的原因。因为没有礼乐道德的教化,人心不和顺,人心坏了,种种社会问题自然产生,民众不能安治。 『昔者明王圣主之辨贵贱长幼,正男女外内,序亲疏远迩,而莫敢相逾越者,皆由此涂出也。』 从前圣明的君王分辨贵贱长幼、确定男女内外之别、排列亲疏远近关系,而人们能恭敬服从,不敢超越界限,是根据这个道理来的。 这些是通过礼来实现的。〖乐记〗里讲过,『礼』有定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非的作用。没有『礼』,会出现是非、美丑、善恶的混淆,甚至颠倒。『礼』把什么人在什么位置上,应该做什么事,应该尽什么职责,全固定下来。大家按照规矩来做,井然有序,有『礼』意味着秩序。 反过来,现在社会出现很多的逆伦现象,例如儿子杀父亲、父子互相诉讼、兄弟因为财产起了纷争、夫妻同床异梦、朋友无信。归根到底是缺少礼仪道德的教化。 中国传统文化被称为礼乐文化,礼乐的教化可以父慈子孝、兄友弟恭、夫义妇德、长幼有序、朋友有信等。最重要的是心气和平,文质彬彬,不会违法乱纪。 |