|

笔迹学是一门可快速了解人性、洞察人性的学问,既可反其道知己为自己修行而用,了解自己并对自己不好的一面刻苦训练改过其身,也可了解别人,顺其人性,让其为一些宏伟目标组织力量实现团体作战和努力奋斗。

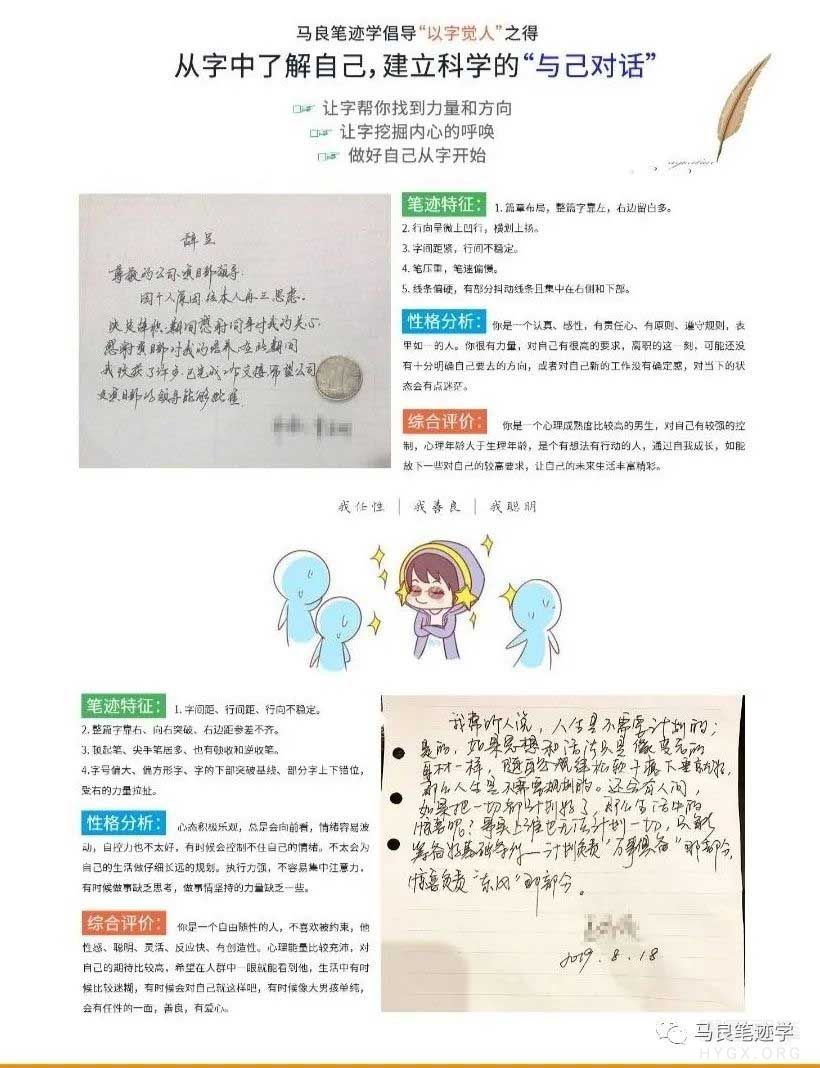

笔迹特征与性格分析对应

我们在日常生活和企业管理中,设计制度要从了解人性,顺其人性,不相信人性的角度去设计,我们的制度才会是成功的,固而,笔迹分析学让我们提供了方便,很多领导拿下属没办法,究其原因就是太相信人性,心慈手软,更没有了解人的系统方法。做老板手段一旦仁慈,就是拿刀给人捅自己,带团队,好的制度,能让坏人成为好人,不好的制度,会让好人变坏人,好的制度,肯定是信任和监督同时具备,这时,就需要笔迹学这类的系统评价来提供保证。

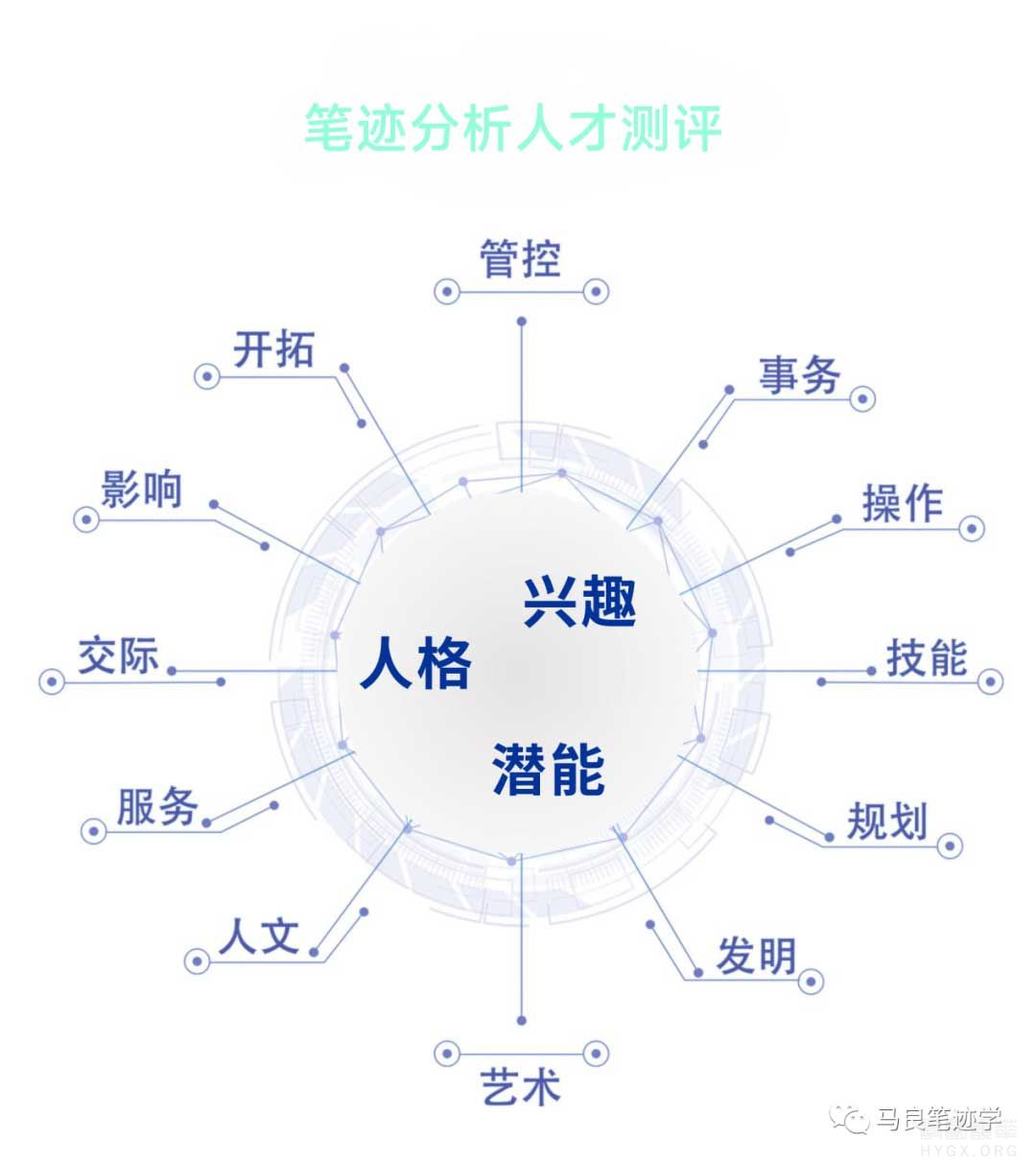

笔迹分析人才测评

笔迹学是指人们通过对个体笔迹不同书写规律的研究,反映书写者个性、心理和行为特征的一门交叉学科,是一门以研究人类文字笔迹特点和人的内在素质之间联系及客观规律的科学。通过笔迹分析作为笔迹学的核心技术,能够在最短时间内准确、有效、客观地了解一个人,做到知人知心,知己知彼,具有技术独特、实用性强的鲜明特色,在服务家庭、企业、社会中,发挥出和谐亲密关系、融洽组织关系、健康社会关系的积极作用。

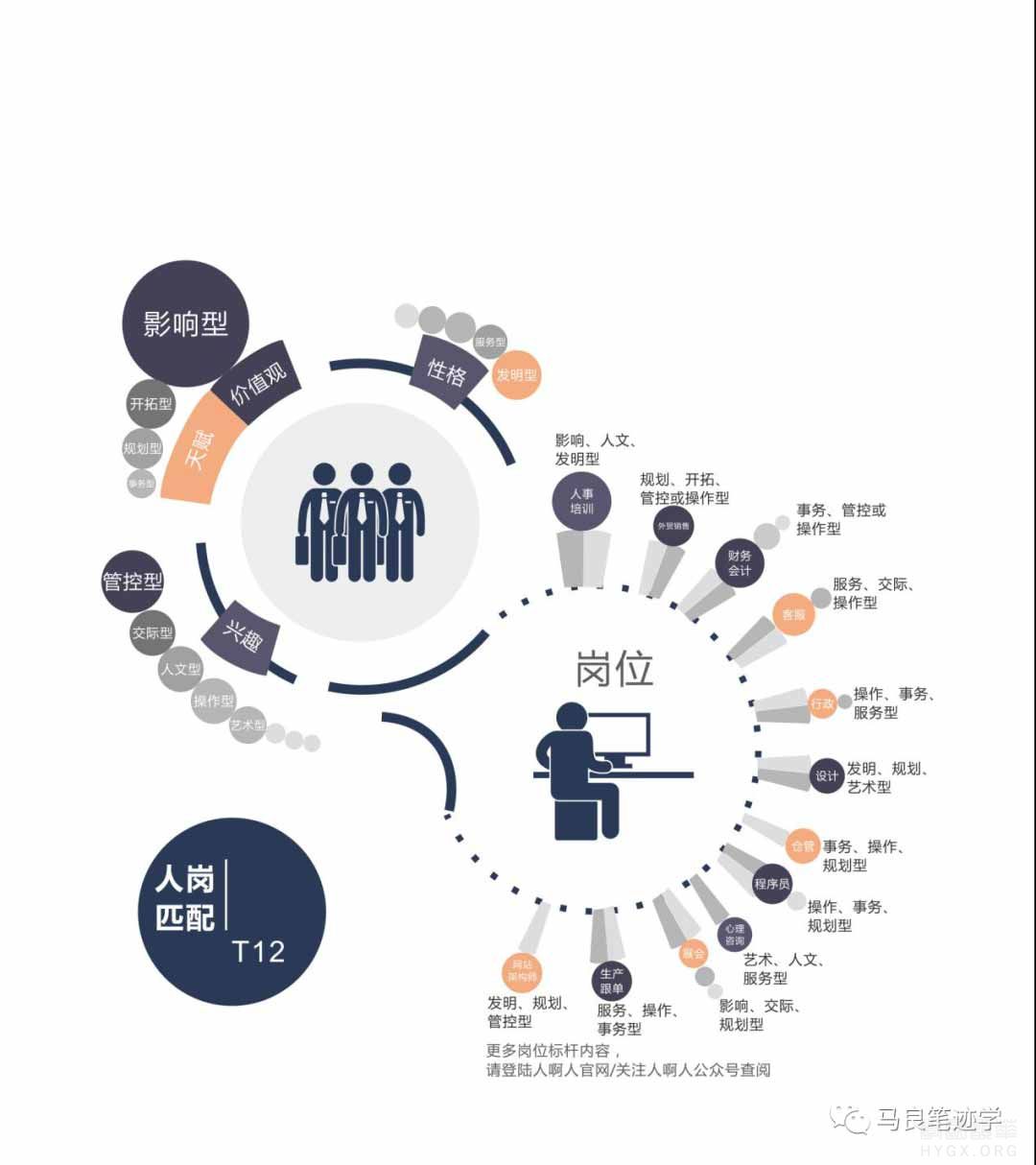

笔迹分析与人才岗位匹配

人性有光辉的一面,也有阴暗的一面。这就需要我们正确使用笔迹学来分析和鉴别人的各千方面和习惯测定,以便于我们良好的知人用人,选对人做对事。 笔迹分析可以让我们快速了解人,从而在我们企业经营和日常生活中可更好地顺应别人的人性,知人善用,科学的知道后满足他人的欲望才能征服客户和他人的人心,明白客户喜欢什么,不喜欢什么了解透,把他喜欢的让给他,他才会愿意跟你玩。 笔迹学不仅是识人的学问,也是修行的学问,能提高及训练你的认知维度,通过正确学习和训练能让认知快速提高,未来的商业将从原来瓜产品信息不对称,走向大脑认知不对称,更多产生高维认知的人来降维屠杀,认知高的人永远收割认知低的人,所以你会发现,一层人和另一层人讲出来的话截然不同,甚至理念完全相反。

笔迹分析识人术

笔迹学不仅可以了解别人,还可以了解自己,知己知彼方能百战百胜。只有了解了自己,就可设计对抗自己的人性,反自己的人性,你才能不断进步,动物的本性,就是喜欢待在舒适区,大部分动物都是吃饱了肚子,就去晒太阳。人虽比动物进化的更加高级了,但人类终究是带着懒惰的基因,你想跟别人不一样,就要做和别人不一样的事,克服自己的人性,别人看电视,你看书,别人打游戏,你打字,别人做梦,你做事,别人消磨时间,你利用时间。跟别人的人性顺着干,跟自己的人性反着干,你就能超越大部分牛人,顺从别人的人性,反抗自己的人性,你将成就自己,你就是人生和人性的性利者。 |