|

原文 資治通鑑記錄的曹操借刀殺人的典故 平原禰衡,少有才辯,而尚氣剛傲,孔融薦之於曹操。衡罵辱操,操怒,謂融曰:『禰衡豎子,孤殺之,猶雀鼠耳!彼此人素有虛名,遠近將謂孤不能容之。』乃送與劉表,表廷禮以為上賓。衡稱表之美盈口,而好譏貶其左右,於是左右因形而譖之曰:『衡稱將軍之仁,西伯不過也,唯以為不能斷,終不濟者,必由此也。』其言實指表短,而非衡所言也。表由是怒,以江夏太守黃祖性急,送衡與之,祖亦善待焉。後衡眾辱祖,祖殺之。 翻譯 平原人禰衡從小就有才華,能巧言雄辯,但氣勢很高,剛直而驕傲,孔融把他推薦給曹操。禰衡罵曹操,曹操勃然大怒,孔融說:『禰衡這個豎子,我要殺了他,不過像殺了麻雀和老鼠一樣輕鬆!只是,這個人總有虛名,以為殺了他,遠近的人都會說我沒有容人的量。』因此把禰衡贈給劉表。劉表對禰衡禮數周全,把他作為上賓。禰衡稱讚劉表所做的事,但喜歡嘲笑劉表的親信。因此,劉表的親信就污衊禰衡,對劉表說:『禰衡讚許大將軍忠義愛人,能夠與周文王對比。然而,他也認為將軍不能在緊急情況下做出決定,最終的失敗肯定是由於這個原因。』這句話事實上強調了劉表的缺陷,但卻並不是禰衡說的。劉表因而大怒,了解江夏郡太守黃祖脾性狂躁,就把禰衡送至江夏。黃祖對禰衡也很優待,但後來禰衡當眾辱罵黃祖,黃祖將他殺死。

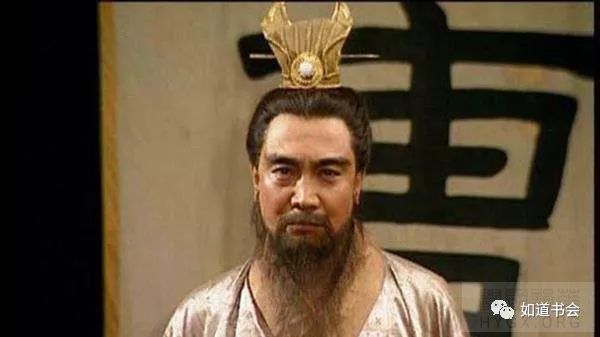

借刀殺人的典故

解析 這個故事我們可以看得出來,有才的人就容易桀驁不馴,很容易得罪人,這裡我們可以看到禰衡很有才,但是持才傲物,不僅喜歡批評別人,還喜歡罵當權派。這樣對禰衡自己來說是很不利,因為就算不是當權者,你批評他,他也要想辦法報復,當權派更是輕輕鬆鬆就可以把你搞定。這裡曹操得知自己被禰衡罵了之後,他心裡肯定恨的,相信曹操也派人教育過他多次,但是禰衡肯定改不了這個習慣,這個時候曹操有兩個選擇,第一是直接殺了他,第二是借刀殺人。如果直接殺了他,曹操會背上害賢之名,對他做聚集人才不利,所以曹操看到劉表對知識分子特別好,那就靈機一動,把禰衡送到了劉表那裡。這裡面我們要注意,我們的一些引以為豪的名氣或愛好,很可能被人利用來達到他們自己的目的。這裡曹操想借劉表之手殺了禰衡。 禰衡到了劉表這裡,應該說是長了記性,他很讚美劉表的所作所為,這樣直接領導就會對你有好感,不過正因為這樣,禰衡的到來很可能讓劉表的左右感受到了壓力,所以就算你不攻擊他們,他們也要率先攻擊你,這裡禰衡譏諷了他們,那他們就想辦法移花接木,栽贓陷害在劉表面前說禰衡壞話,久而久之,劉表就會認為是真的,但是這裡劉表也沒有自己動手,因為他和曹操一樣擔心會被認為害賢。 所以劉表把禰衡送到了部將黃祖那裡,這個可能是真正的殺招,因為將領一般都是大老粗,他沒有什麼愛賢的道德壓力,他們一般都很直接的。就算這樣,黃祖開始也對禰衡禮遇有加,但是時間久了,按照禰衡的脾氣性格,肯定和黃祖合不來,所以就開口罵了黃祖,黃祖直接殺了他,這樣曹操也就達到了目的。 從這個案例裡面我們看得到,一而再再而三的得罪人,那就是自己的性格脾氣問題了,而作為一把手,往往因為有道德壓力而不能動手,不過他們可以利用你的性格脾氣採用移花接木,借刀殺人的模式來幹掉你,最後劉表把禰衡送到黃祖那裡,實際上就是類似於陷阱任務,而禰衡的表現都在曹操和劉表的算計之中,他必死無疑。 |