|

在昨天的文章家長對幼兒國學教育的態度中,筆者論述了廣大幼兒園家長對於國學的理解是有偏差的,也論述了家長群體必然誤解國學教育的宗旨及目的。 本文將論述,家長對國學教育的理解偏差將制約幼兒園國學教育的開展及發展。 在展開討論之前,筆者想要強調一點:國學教育在中國傳統社會,是中國人民接受教育的唯一方式,國學教育不但是古人接受基礎教育類似現代中小學,更是古人成長爲社會棟梁,人類精英的教育方式現代的本科到博士。相對而言,除了現代科學技術,在任何領域,古人比今人都是有過之無不及。所以,任何將國學教育視作興趣班的觀念都是錯誤的。 古代將幼兒國學教育,稱爲童蒙,簡單理解,就是啟發兒童的說話、動手、思考能力,並啟蒙其對萬事萬物的認知。童蒙不能簡單地等同於國學經典誦讀。 家長不但對國學教育理解偏差,對幼兒教育理解也不正確在調查中發現,絕大部分的家長認爲,幼兒國學教育有利於培養孩子的道德情操,有利於傳承中國優秀傳統文化;兩成幾的家長未明確表示支持,而近一成的家長明確表示不支持,他們都認爲幼兒太小無法理解枯燥乏味、內容高深的國學經典。 這些都反映了一個非常嚴重的問題,廣大家長對於幼兒國學教育的理解有偏差,對幼兒教育的認知同樣不正確。 首先,培養孩子的人文禮儀,塑造孩子的優秀性格,構造孩子的認知處事格局,只是國學教育的一部分,並非全部; 其次,國學經典誦讀更不能直接等同爲國學教育,應當說,在國學教育的過程中,可以有限的進行國學經典誦讀,但國學經典的誦讀只能在年齡稍高,如中班以上; 最後,不管是幼兒教育,還是幼兒國學教育,其宗旨,皆是童蒙,以啟發思維,啟蒙認知爲主,言行禮儀引導,國學經典誦讀只是次要的。 古往今來,教育的目的初衷,都是自我完善,自我提升,所謂的傳承中國優秀傳統文化,反而會使得家長或孩子在學習過程中,逐漸鬆懈。 家長認爲會引起孩子興趣的國學教育方式

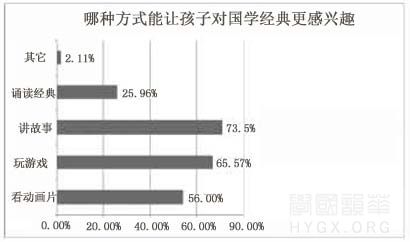

家長認爲會引起孩子興趣的國學教育方式

由圖表可見,家長對於幼兒國學教育的方式,七成以上傾向講故事,六成半傾向玩遊戲,五成半傾向看動畫片,只有三成不到的家長認爲誦讀國學經典會引起幼兒對國學的興趣。這說明,家長也是認識到,幼兒教育,應當注重配合幼兒聽覺、想像、動手、視覺等能力的培養。 家長更傾向國學家教

同時,調查發現,相對於幼兒園國學教育或國學書院等專業教育,家長更希望在家中對孩子進行國學教育。這說明,廣大家長比較注重孩子的全面發展,不希望國學興趣班與其他興趣班形成競爭;同時,也爲幼兒國學教材,幼兒國學課堂,國學動畫片等敲響警鈴,幼兒園需要提升這些國學教育要素的質量。 家長受限於時間、精和受教育水平,並不能很好地對幼兒進行國學教育,而廣大家長仍然寧願在家中實施國學教育,足見當然廣大家長對於幼兒園國學教育水平及教學質量的嚴重不信任。 |