|

在昨天的文章家长对幼儿国学教育的态度中,笔者论述了广大幼儿园家长对于国学的理解是有偏差的,也论述了家长群体必然误解国学教育的宗旨及目的。 本文将论述,家长对国学教育的理解偏差将制约幼儿园国学教育的开展及发展。 在展开讨论之前,笔者想要强调一点:国学教育在中国传统社会,是中国人民接受教育的唯一方式,国学教育不但是古人接受基础教育类似现代中小学,更是古人成长为社会栋梁,人类精英的教育方式现代的本科到博士。相对而言,除了现代科学技术,在任何领域,古人比今人都是有过之无不及。所以,任何将国学教育视作兴趣班的观念都是错误的。 古代将幼儿国学教育,称为童蒙,简单理解,就是启发儿童的说话、动手、思考能力,并启蒙其对万事万物的认知。童蒙不能简单地等同于国学经典诵读。 家长不但对国学教育理解偏差,对幼儿教育理解也不正确在调查中发现,绝大部分的家长认为,幼儿国学教育有利于培养孩子的道德情操,有利于传承中国优秀传统文化;两成几的家长未明确表示支持,而近一成的家长明确表示不支持,他们都认为幼儿太小无法理解枯燥乏味、内容高深的国学经典。 这些都反映了一个非常严重的问题,广大家长对于幼儿国学教育的理解有偏差,对幼儿教育的认知同样不正确。 首先,培养孩子的人文礼仪,塑造孩子的优秀性格,构造孩子的认知处事格局,只是国学教育的一部分,并非全部; 其次,国学经典诵读更不能直接等同为国学教育,应当说,在国学教育的过程中,可以有限的进行国学经典诵读,但国学经典的诵读只能在年龄稍高,如中班以上; 最后,不管是幼儿教育,还是幼儿国学教育,其宗旨,皆是童蒙,以启发思维,启蒙认知为主,言行礼仪引导,国学经典诵读只是次要的。 古往今来,教育的目的初衷,都是自我完善,自我提升,所谓的传承中国优秀传统文化,反而会使得家长或孩子在学习过程中,逐渐松懈。 家长认为会引起孩子兴趣的国学教育方式

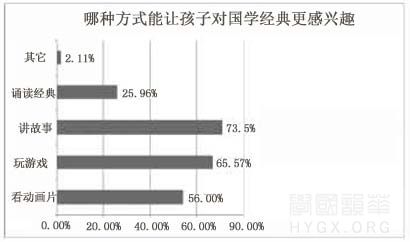

家长认为会引起孩子兴趣的国学教育方式

由图表可见,家长对于幼儿国学教育的方式,七成以上倾向讲故事,六成半倾向玩游戏,五成半倾向看动画片,只有三成不到的家长认为诵读国学经典会引起幼儿对国学的兴趣。这说明,家长也是认识到,幼儿教育,应当注重配合幼儿听觉、想象、动手、视觉等能力的培养。 家长更倾向国学家教

同时,调查发现,相对于幼儿园国学教育或国学书院等专业教育,家长更希望在家中对孩子进行国学教育。这说明,广大家长比较注重孩子的全面发展,不希望国学兴趣班与其他兴趣班形成竞争;同时,也为幼儿国学教材,幼儿国学课堂,国学动画片等敲响警铃,幼儿园需要提升这些国学教育要素的质量。 家长受限于时间、精和受教育水平,并不能很好地对幼儿进行国学教育,而广大家长仍然宁愿在家中实施国学教育,足见当然广大家长对于幼儿园国学教育水平及教学质量的严重不信任。 |