愁人正在书窗下 一片飞来一片寒

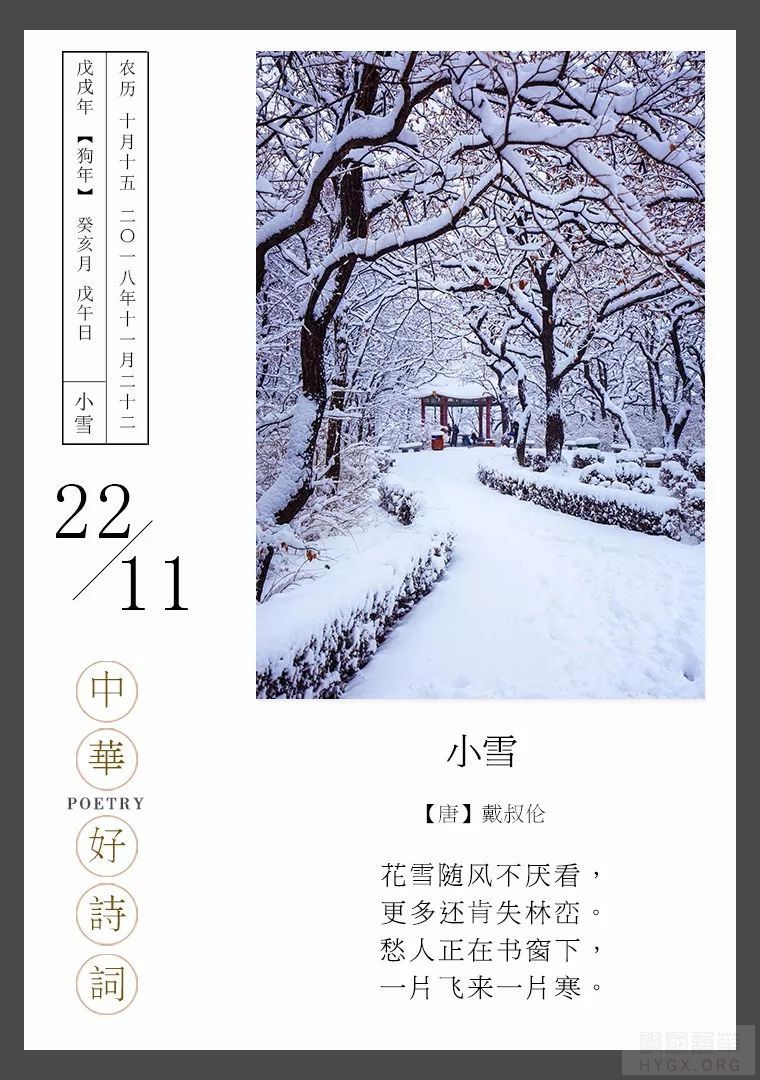

小雪

唐.戴叔伦

花雪随风不厌看,

更多还肯失林峦。

愁人正在书窗下,

一片飞来一片寒。

诗词赏析 「花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。」雪花飘舞的姿态是很美的,让诗人百看不厌。尤其是少许轻柔的雪花不着意地落在树枝、山峦上,宛如是给大地穿上了一袭薄薄白纱。 在全诗的最后,诗人寂寞独坐,屋内凄清,屋外只有片片落下的飞雪声。萧疏薄雪总关情。戴叔伦是愁人,一生飘零,所以他才用飞雪的意象暗喻自己寂寥漂泊的光阴,借以渲染内心的幽怨与哀伤,悲愁交集。 在这首诗中,诗人最后写到了「书窗」与「片」这两个看似不起眼的字句,实则十分奇妙。安排在整首诗中,特别是冬季时令,更为新颖,构思独具匠心。 文字由中华好诗词(微信号:hebtvzhhsc)编辑,转载请标明出处。 |