秋登宣城谢脁北楼.江城如画里,山晓望晴空全诗赏析

秋登宣城谢脁北楼.江城如画里,山晓望晴空全诗赏析

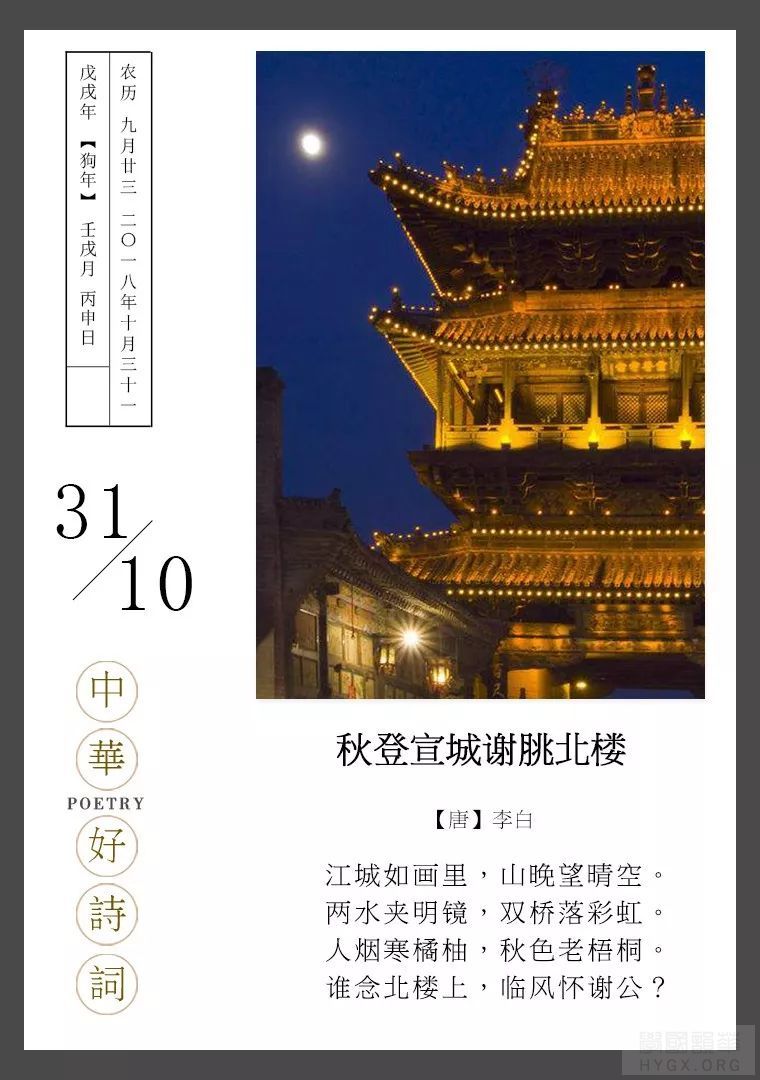

秋登宣城谢脁北楼

唐.李白

江城如画里,山晓望晴空。

两水夹明镜,双桥落彩虹。

人烟寒橘柚,秋色老梧桐。

谁念北楼上,临风怀谢公。

秋登宣城谢脁北楼.江城如画里,山晓望晴空全诗赏析此诗前六句主要内容是写景状物,描绘了登上谢脁楼所见到的美丽景色。 首联从大处落笔,写登楼远眺,总揽宣城风光;颔联具体写‘江城如画’:以明镜喻秋水的清澈澄明,以彩虹喻双桥的水中倒影。 颈联具体写‘山晚晴空’:傍晚秋色,山野炊烟,橘柚深碧,梧桐微黄。 尾联点明怀念谢脁之题旨,与首联呼应,从登临到怀古,抒发了对先贤的追慕之情。全诗语言清新优美,格调淡雅脱俗,意境苍凉旷远。 文字由中华好诗词(微信号:hebtvzhhsc)编辑,转载请标明出处。 |