|

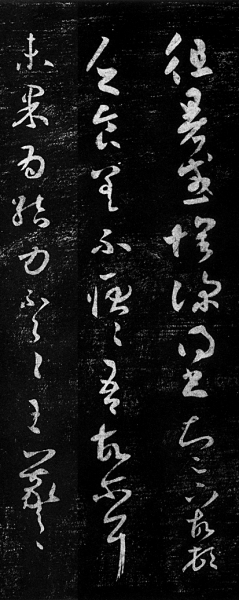

徂暑帖(書法)。王羲之

處暑是農曆二十四節氣之中的第14個節氣,處暑中的處,是終止、隱退的意思,表示炎熱的暑天要結束了。

【月令七十二候集解】說:『處,止也,暑氣至此而止矣。』處暑一過,全國大部分地區氣溫逐漸下降,氣溫開始由炎熱向寒冷過渡,意味著即將進入氣象意義上的秋天。

【淳化閣帖】卷七有王羲之【徂暑帖】:

徂暑感懷深。得書知足下故頓乏食,差不?耿耿。吾故爾耳,未果爲結。力不一一,王羲之白。

在徂暑時節,王羲之深有感懷。得到友人的書信,知道友人身體困頓沒有食慾,便回信殷切詢問是否好些了?王羲之自己的身體依舊是老樣子(並不太好),事情未能達到目的,心情鬱結。因精力有限,王羲之不能一一詳述自己的情況。

【徂暑帖】是否寫於處暑前後,其實頗有些疑問。【詩·小雅·四月】有一句:『四月維夏,六月徂暑。』東漢的鄭玄註解說:『徂,猶始也,四月立夏矣,而六月乃始盛暑。』按照這個說法,則徂暑當在農曆六月,正是三伏天裡。

不過,唐代類書【初學記】中,徐堅解釋徂暑的意思是:『徂,往也,言暑始往也。』在許多詩詞中,徂暑也都有暑熱消逝之意。比如唐代盧照鄰【七夕泛舟】詩之一:『河葭肅徂暑,江樹起初涼。』唐代孫逖【立秋日題安昌寺北山亭】詩:『徂暑迎秋薄,涼風是日飄。』

徂,既有開始的意思,也有過去的意思。歷史學家余嘉錫先生說,晉人書帖語,率多不可解,甚者至不可句讀。在這裡,我更願意相信是暑熱已經過去,王羲之感懷作書,也給後人出了一則時令的謎語。

(作者:殷燕召) |