|

清宫医案御病有方 急诊不慌

清宫运用生脉散医案

清代宫廷医案对御医的治疗经验进行了完备的记录,高度体现了清代宫廷医学的水平。其中对于危急重症的治疗,亦值得我们学习。

《治厥证强调益气健脾》

中医学认为,厥证是由多种原因引起的,以气机逆乱,升降失调,气血阴阳不相接续为基本病机;以突然昏倒,不省人事,或伴有四肢逆冷为主要临床表现的一种急性病症。

乾隆四十九年九月初二日,张肇基、李德宣请得禄贵人脉息细涩,系气虚痰厥之症,以致昏迷不省人事,服苏和丸神识渐清,惟气弱身软,时或迷晕,痰热犹盛,议用育神化痰汤调理。

茯神三钱,远志一钱五分,白术二钱,橘红一钱五分,半夏二钱,白芍一钱五分,扁豆四钱,泽泻一钱五分,枣仁一钱五分,炙甘草一钱。

引用建莲肉三钱,生姜二片,晚服。

纵观全方,以二陈汤化痰,建莲、枣仁、远志、茯神养心育神,白术、扁豆、泽泻、甘草健脾。

与一般治疗痰厥之方法不同,清宫治疗厥证,强调益气健脾。对于厥证的病机,普遍认为是气机突然逆乱,升降乖戾,气血阴阳不相顺接。

正如《景岳全书•厥逆》所述:“厥者尽也,逆者乱也,即气血败乱之谓。”然而脾为后天之本,为气血生化之源,脾又主运化。脾气健运,则中焦之气机畅达,进而一身之气机顺接,则厥证可渐愈。

另外,纵观清宫中关于厥证的记载,不难发现,清宫之人体质柔弱多虚,多患痰厥;而脾为生痰之源,因此,从健脾入手,更体现了“治病求本”的思想。

《开闭法解神昏闭脱证》

神昏是以神志不清为特征,多由心脑受邪、窍络不通,神明被蒙所致。多种疾病如惊厥、时行热病、痰证、痫证、暑病,以及中风、癃闭、疫毒痢、臌胀等,在其病情发展到严重阶段,皆可出现神昏之危候。

根据病机、症状的不同,神昏常见内闭、外脱两种。脱证属虚,急当温补固脱,闭证属实,因邪气壅盛,蒙蔽清窍,导致神机闭塞而出现一系列的症状。故当用芳香开窍之法,本法辛香走窜,具有开窍通关,启闭醒神之功。

观历代医家治疗神昏闭脱的治法大体如上,清宫御医之治疗也与一般常法相一致。但是通过对清宫医案的研究,笔者发现,清宫中尚有独特之方药。许多成方至今仍被广泛应用。

如治疗闭症之秘传通窍仙方(生半夏、藜芦、细辛、猪牙皂分别煎汁浸泡药棉,并取蟾酥化)、牛黄清心丸、十香反魂丹、乌梅擦牙等。牛黄清心丸,取牛黄、麝香、犀角、羚羊、人参等贵重药材为方,具有祛风、化痰、理气、调血等多种功用,与《痘疹世医心法》所传之牛黄清心丸不同。适用于痰热客于心经,所致神昏错语等症。

《喜用生脉散救治濒死》

笔者通过归纳整理清宫医药档案中帝后王公之临终医案,发现御医对于临危病人最常用生脉散加减进行救治。生脉散被视为宫中之救命仙方,推崇备至。

生脉散以人参为君药,其性甘温,益元气,补肺气,生津液;麦门冬甘寒养阴清热,润肺生津,是为臣药。二味合用,则益气养阴之功益彰。五味子酸温,敛肺止汗,生津止渴,为佐药。三者一补一润一敛,益气养阴、生津止渴、敛阴止汗,使气复津生,汗止阴存,气充脉复,故名“生脉”。《医方集解》说:“人有将死脉绝者,服此能复生之,其功甚大。”后世多用于救治气阴耗伤之脱证。

清宫之中,乾隆、嘉庆、慈禧、同治、光绪等临终时皆用生脉散加减,且不论其疗效如何,但据其所载脉案,应用生脉散及其变方实为对症。

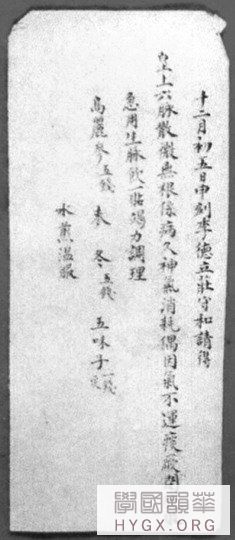

光绪三十四年十月二十二日,张仲元、戴家瑜请得皇太后脉息左部不匀,右部细数,气虚痰生,精神萎顿,舌短口干,胃不纳食,势甚危笃,勉拟益气生津之法调理。

人参须五分,麦冬二钱,鲜石斛二钱,老米一两,水煎服。

此外,根据慈禧临终之脉案分析,其病以老年性肺炎可能性最大,医方以生脉散益气生津,与其病机相契合。

《危重症也食疗》

清宫御医重视食疗养生,倡导药食同源,曾有用西瓜水治疗夏季感受暑湿发热气闭之症的记载。这是因为西瓜善清暑热,有天然白虎汤之誉。不仅如此,对于一些危重病人,亦善于通过饮食调理,以恢复其胃气,看似缓不济急,但仍有不少转危为安之脉案。

康熙朝赫世亨患痢疾,久治不愈,御医诊治为“下痢红白,色如鱼脑,里急后重,腰腹疼痛,年老气虚,又兼病后六脉尚大,脉症不齐,其病甚险,恐变虚脱之症”,后改为饮食疗治,赏食野味,和养胃气。腹泻自止,胃气渐开,六脉稍起。

可见脾胃为后天之本,气血生化之源,饮食和养,苏其胃气,则虚脱之险症得以挽回。

另如慈禧临终前之脉案,亦有“糯米饭锅巴……”等饮食和养胃气的治疗。中医学历来非常重视“胃气”,认为“人以胃气为本”。胃气强则五脏俱盛,胃气弱则五脏俱衰,有胃气则生,无胃气则死。清宫御医在危急重症之时仍能处处注意顾护胃气的思想,实属可贵。

|