|

【清宮醫案】:善用下法 邪祛正安

清宮瀉法醫案

瀉下法是根據【素問•陰陽應象大論】『其下者引而竭之,中滿者瀉之於內』的理論立法,屬於中醫學八法之一。瀉下法具有通大便,盪積滯,瀉實熱,攻逐水飲、寒積、蟲積、瘀血等作用,可治療裏實證, 實邪內閉,陰陽氣血失調。

通過對清宮醫案的整理不難發現,宮廷御醫善用下法,重視『祛邪有助於安正』的祛邪除病思想。大量脈案中體現了邪去而元氣自復的認識。但他們並非只注重祛邪,亦多倡導養正可以祛邪,準確把握兩者的辨證關係,處方用藥療效顯著。

重視臟腑表裏氣機升降

以肺與大腸的關係為例,首先是肺與大腸通過經脈互為絡屬而構成表裏關係;並在生理上密切相關,肺主宣發,大腸得以濡潤,肺主肅降是大腸傳導的動力。肺為水之上源,通調水道,參與水液代謝,同時大腸亦參與水液代謝,能吸收大腸之中水分,使大便成形。

其次,肺與大腸在病理上相互影響,肺熱壅盛,則大腸易燥結;肺陰不足,則腸枯便秘;大腸實熱秘結,肺氣不利而喘咳滿悶。

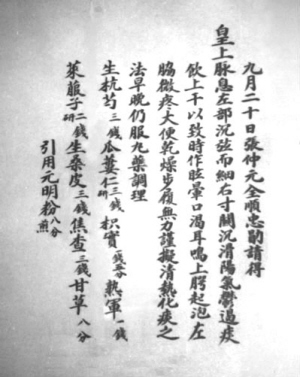

乾隆五十年十月初八日循嬪脈案:嬪脈息弦數,原系肺胃積熱,外受風涼之症,服過宣肺寧嗽湯(蜜麻黃、煅石膏、杏仁、制半夏、橘紅、枳殼、前胡、酒芩、桑皮、花粉、葛根、甘草),表涼已解。惟肺積熱未清,咳嗽痰盛,胸脅脹悶,今用清肺寧嗽湯調理:

前胡二錢五分,制半夏二錢,橘紅一錢五分,桔梗一錢五分,瓜蔞三錢,黃芩一錢五分,柴胡一錢五分,花粉二錢,生甘草八分,川大黃二錢,厚朴二錢,枳殼一錢五分。引生薑三片,梨五片。一帖,午服。

此案是宣肺止咳與通下清熱共用,因其痰熱阻肺,腑有積熱,故予肺腸同治。宮中御醫喜用瀉下之法,對肺熱痰喘,積熱日久者,多以小承氣湯合用之。

此外,還有端康皇貴妃肝經有熱、胃蓄濕飲之證,選用清肝調中化飲治法調理;慈禧肝胃積熱所致眼目不爽,食後嘈雜,以調味承氣加減等記載。

同時宮中運用瀉下法之時,十分重視氣機升降變化,如側重於對胃腸之通降,以助脾之升清。需要指出的是,瀉下法為祛邪之法,瀉下過度自有耗陰傷氣之弊。故運用時當注意祛邪不忘顧正,中病即止,而轉調理之途。

總的來說,清宮御醫既本着六腑以通為用之理論,又重視臟腑間整體聯繫。其為帝、後運用瀉下法的經驗,值得後學效仿。

活用瀉下 方有側重

如前所述,宮中治病,強調實效,故瀉下法較為常用。諸如寒下之承氣類;溫下之大黃附子湯類;潤下之潤腸丸類;峻下之十棗湯、控涎丹類均據不同病情而相應使用。

其中,以寒下法運用更為廣泛;且臨床之中又因兼症的不同,多與其他之法合用:

一是裏滯而發熱者,常用清熱瀉下法。並根據病因不同,涉及臟腑不同,選用不同的方藥。如瘧疾之發病,多責之少陽,故選方用藥時,除了承氣湯瀉下外,多加用和解清熱之柴胡、黃芩。清宮中代表方劑,如光緒帝所用和解化滯湯(柴胡、葛根、薄荷、藁本、黃芩、鬱金、檳榔、枳實、酒軍、元明粉)。

二是表邪未盡而裏熱熾盛者,多用發表瀉下法。如外感風熱,咽喉腫痛之證,在瀉下法之外,須加用疏風散熱之品。如乾隆朝十五阿哥福晉患風熱感冒,熱退而表未盡,裏熱滯盛,故治療予清咽涼膈散(連翹、薄荷、梔子、桔梗、木通、瓜蔞、枳實、大黃、元明粉)。

三是氣滯不舒者,多選用理氣瀉下之法,需要強調的是考慮到肝鬱化火,通常會加用清肝之品,諸如柴胡、梔子之類,又注意到熱盛傷陰,則又常以養肝陰之白芍、生地之屬。清宮中代表方劑有:調氣化滯飲(枳青皮、香附、台烏、杭芍、三仙、內金、炒梔、鬱金、檳榔、羚羊角)。

其他瀉下之法,諸如活血瀉下、導滯瀉下、祛痰瀉下、除濕瀉下、育陰瀉下等等在清宮醫案中亦有所涉及,在此不加以詳述。

經對清宮醫案中的瀉下法進行統計,並對其中常用瀉下方藥進行分析,發現宮中承氣類應用頻次最高當屬小承氣湯。在此基礎上,常佐潤腸通便之品;對承氣類,隨證加減變化靈活,療效確切,值得臨床工作者學習。

如治痢疾,用承氣湯加木香、檳榔等理氣導滯,取『通因通用』之意。其次治痞滿多合平胃以調中化濕,取其和胃與瀉滯並行。

此外涼膈散、一捻金(人參、牛黃、牽牛子、檳榔、生軍、硃砂)亦是常用之瀉下方,單味中藥諸如大黃、元明粉、瓜蔞等,也多為御醫們所青睞。透過清宮醫案,瀉下法的應用範圍、臨證配伍要領、用藥劑量大小,都能夠為我們今日之臨床提供參考依據。 |