|

《清宫医案》:善用下法 邪祛正安

清宫泻法医案

泻下法是根据《素问•阴阳应象大论》“其下者引而竭之,中满者泻之于内”的理论立法,属于中医学八法之一。泻下法具有通大便,荡积滞,泻实热,攻逐水饮、寒积、虫积、瘀血等作用,可治疗里实证, 实邪内闭,阴阳气血失调。

通过对清宫医案的整理不难发现,宫廷御医善用下法,重视“祛邪有助于安正”的祛邪除病思想。大量脉案中体现了邪去而元气自复的认识。但他们并非只注重祛邪,亦多倡导养正可以祛邪,准确把握两者的辨证关系,处方用药疗效显著。

重视脏腑表里气机升降

以肺与大肠的关系为例,首先是肺与大肠通过经脉互为络属而构成表里关系;并在生理上密切相关,肺主宣发,大肠得以濡润,肺主肃降是大肠传导的动力。肺为水之上源,通调水道,参与水液代谢,同时大肠亦参与水液代谢,能吸收大肠之中水分,使大便成形。

其次,肺与大肠在病理上相互影响,肺热壅盛,则大肠易燥结;肺阴不足,则肠枯便秘;大肠实热秘结,肺气不利而喘咳满闷。

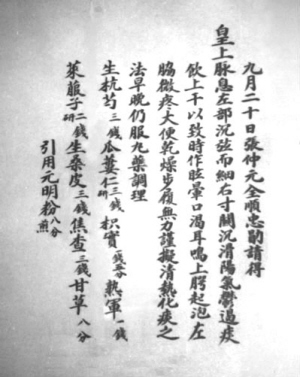

乾隆五十年十月初八日循嫔脉案:嫔脉息弦数,原系肺胃积热,外受风凉之症,服过宣肺宁嗽汤(蜜麻黄、煅石膏、杏仁、制半夏、橘红、枳壳、前胡、酒芩、桑皮、花粉、葛根、甘草),表凉已解。惟肺积热未清,咳嗽痰盛,胸胁胀闷,今用清肺宁嗽汤调理:

前胡二钱五分,制半夏二钱,橘红一钱五分,桔梗一钱五分,瓜蒌三钱,黄芩一钱五分,柴胡一钱五分,花粉二钱,生甘草八分,川大黄二钱,厚朴二钱,枳壳一钱五分。引生姜三片,梨五片。一帖,午服。

此案是宣肺止咳与通下清热共用,因其痰热阻肺,腑有积热,故予肺肠同治。宫中御医喜用泻下之法,对肺热痰喘,积热日久者,多以小承气汤合用之。

此外,还有端康皇贵妃肝经有热、胃蓄湿饮之证,选用清肝调中化饮治法调理;慈禧肝胃积热所致眼目不爽,食后嘈杂,以调味承气加减等记载。

同时宫中运用泻下法之时,十分重视气机升降变化,如侧重于对胃肠之通降,以助脾之升清。需要指出的是,泻下法为祛邪之法,泻下过度自有耗阴伤气之弊。故运用时当注意祛邪不忘顾正,中病即止,而转调理之途。

总的来说,清宫御医既本着六腑以通为用之理论,又重视脏腑间整体联系。其为帝、后运用泻下法的经验,值得后学效仿。

活用泻下 方有侧重

如前所述,宫中治病,强调实效,故泻下法较为常用。诸如寒下之承气类;温下之大黄附子汤类;润下之润肠丸类;峻下之十枣汤、控涎丹类均据不同病情而相应使用。

其中,以寒下法运用更为广泛;且临床之中又因兼症的不同,多与其他之法合用:

一是里滞而发热者,常用清热泻下法。并根据病因不同,涉及脏腑不同,选用不同的方药。如疟疾之发病,多责之少阳,故选方用药时,除了承气汤泻下外,多加用和解清热之柴胡、黄芩。清宫中代表方剂,如光绪帝所用和解化滞汤(柴胡、葛根、薄荷、藁本、黄芩、郁金、槟榔、枳实、酒军、元明粉)。

二是表邪未尽而里热炽盛者,多用发表泻下法。如外感风热,咽喉肿痛之证,在泻下法之外,须加用疏风散热之品。如乾隆朝十五阿哥福晋患风热感冒,热退而表未尽,里热滞盛,故治疗予清咽凉膈散(连翘、薄荷、栀子、桔梗、木通、瓜蒌、枳实、大黄、元明粉)。

三是气滞不舒者,多选用理气泻下之法,需要强调的是考虑到肝郁化火,通常会加用清肝之品,诸如柴胡、栀子之类,又注意到热盛伤阴,则又常以养肝阴之白芍、生地之属。清宫中代表方剂有:调气化滞饮(枳青皮、香附、台乌、杭芍、三仙、内金、炒栀、郁金、槟榔、羚羊角)。

其他泻下之法,诸如活血泻下、导滞泻下、祛痰泻下、除湿泻下、育阴泻下等等在清宫医案中亦有所涉及,在此不加以详述。

经对清宫医案中的泻下法进行统计,并对其中常用泻下方药进行分析,发现宫中承气类应用频次最高当属小承气汤。在此基础上,常佐润肠通便之品;对承气类,随证加减变化灵活,疗效确切,值得临床工作者学习。

如治痢疾,用承气汤加木香、槟榔等理气导滞,取“通因通用”之意。其次治痞满多合平胃以调中化湿,取其和胃与泻滞并行。

此外凉膈散、一捻金(人参、牛黄、牵牛子、槟榔、生军、朱砂)亦是常用之泻下方,单味中药诸如大黄、元明粉、瓜蒌等,也多为御医们所青睐。透过清宫医案,泻下法的应用范围、临证配伍要领、用药剂量大小,都能够为我们今日之临床提供参考依据。 |