|

近日,北京語言大學教授張朋朋先生發表了西方語言學的文字觀是錯誤的【西方語言學的文字觀是錯誤的】一文。文章主旨論述了文字與口語是不同的表義體系,張教授認為,文字的本質是字形,字形是表示意義的視覺符號,語言(即話語)從口發出,由耳接收,是以『音』示『意』的聽覺符號。

張朋朋教授認為西方文字觀是錯誤的.jpg

張朋朋教授的文章在學界引起了一定的關注及反思,其主旨更是令人耳目一新。 筆者曾在2019年時就與張教授在『口語書面語』的應用及原理缺憾上有過簡單交流,並探討了『文言文』作為書面語的必要性及不可替代性。張教授對於近代以來,中國學者及領導層,都將口語作為書面語進行普及、研究、發展,並標新立異地創造出『現代漢語』,這一行為深感擔憂,其認為這種行為勢必阻礙中華優秀傳統文化的復興,阻塞中國軟實力的發展,從而阻滯中華民族的崛起。雖然即將步入耄耋之年,張教授表現出來的辨證思維,及思想活力,令人敬佩。

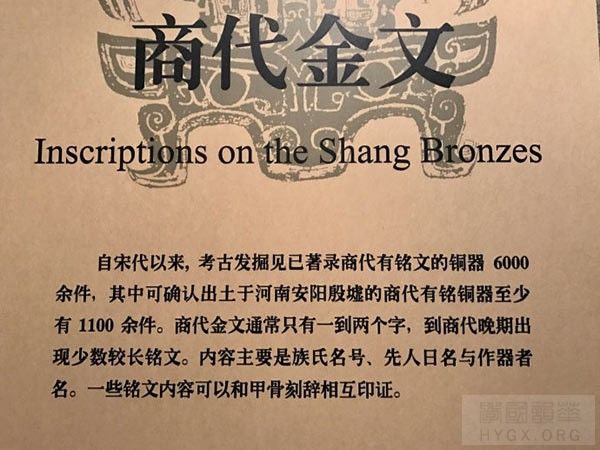

漢字的歷史沉澱-商代金文

漢字的歷史沉澱-商代金文

漢字的歷史沉澱-商代金文 回歸正題。 筆者將在張教授所闡述的『文字與口語不同』這一基礎上,進一步簡單論述『一個文明的文字觀,可以反映出該文明的歷史沉澱』。 每一個發展充分,並且成熟,有着長期歷史沉澱的文明,其文字及口語肯定是分離的。從現代漢語口語書面化的發展歷程來看,某個時期借鑑其他語言體系語法,創造並發展出自己語法,所形成的口語及其書面化應用,會在未來被實際使用的口語,所發生的變異,拉開距離並產生衝擊。也就是說,在這個時期所形成的書面語,所書寫的各種文獻,其語法及詞彙都會在未來,與實際使用的口語產生理解偏差,如果相隔的時間足夠長,文獻使用的書面語就必須與未來的口語分離,成為固定的書面用語。 比較直觀的是,快速發展的現代網絡小說,其書面用語就與寫在教材上的現代漢語書面用語,已經產生極大的差異。很多人會將網絡小說中不遵守現代漢語語法的現象,斥為語病,但這是妥妥的主觀臆斷,畢竟,客觀上不同地區、時期的群體,所使用的口語有所區別,這個現象是必定存在的。

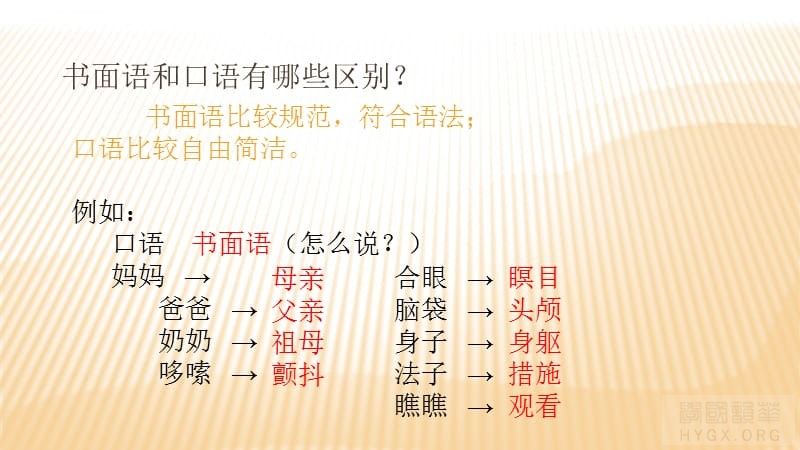

口語和書面語有哪些區別

再者,古代的白話(口語)也與現代白話有很大的不同,不管是語法上,還是詞彙上,閱讀過四大名著四大名著四大名著三言二拍金瓶梅四大名著、三言、二拍、金瓶梅等著名的古典小說的讀者,對此會有很深的感觸。 這就是文言文的產生原理之一,『文以載道』要求文字的文法、字義固定下來,而口語表述卻隨着地區和時間的推移而產生變化,二者的不可調和,就要求書面語與口語區別開來。另外,中國歷史上能快速發展出文言文的另一個很重要的原因,是古代書寫不便,及書寫的媒介稀少。 西方將口語直接作為書面語來書寫,並由此創造出表音『文字』,一說明他們的文明歷史短暫,尚未受到口語的發展變化,與文獻所用書面語所產生的差異,帶來的不便的影響,二說明他們的文字發展史短暫,尚未達到需要創造以『形』表『義』的文字的階段。

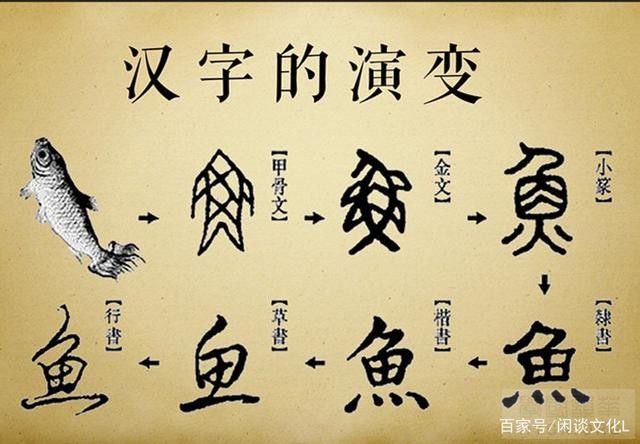

漢字的演變

中國上古的書面語,也曾有與白話合流的時候,比如【尚書】,就保存了大量的上古白話語彙,即使春秋時期的學者,也未必能探其究竟。【易》裡面所使用的書面語,即已與口語有了分歧,表現了極其簡易的特點。春秋時期,由於儒家學派的崛起,儒學經典所使用的文言文,在後來的歷朝歷代得到廣泛的學習及應用,才逐步形成固化的文言文法,這也是今人還能讀得懂兩千年前的典籍的原因,像其他學派的一些典籍,由於其文法大異,甚至受到口語的嚴重影響,致使今人極難讀得懂,最極端的案例就是早期的佛教書籍。 由此可見,統一的固化文法的書面語,是一個文明深度發展之後的最顯著的特徵,也是這個文明得以繼續發展的基礎,將口語強行書面化,既是文盲行為,也是不懂文明發展規律的錯誤行為。一個文明的文字觀,可以反映出該文明的歷史沉澱。 |