编者按:大一统思想是中华传统文化的重要组成部分,也是人文社会的根本特性之一。通俗而言,人文道德是人类最基本的普遍价值观,其特性之一就是人文社会一体化,这个一体化,首先当然是人文文明的一体化,其次是基于人文王道的政治一体化。满清以降,大一统思想被空壳化,人文核心内容被虚无化之後,政治上的『人文王道』被简化『皇族』为执政党。野蛮民族通过暴力取得对人文社会的统治权後,为了美化、合法化政权,抹掉『不合理毫无人文、非法礼义』的特征,而刻意通过掌控学术话语权的方式,将相关的学说扭曲、伪化。大一统思想自三代开始,就以礼义为原则基础,虽然礼义的内涵各有所侧重,但从西周到春秋这一历史时期,特别是春秋公羊传,就已经对大一统思想的礼义基础,体系化为人文王道,其政治基础则是民本,即後来总结的『启民智』、『民贵君轻』。本文对大一统思想的认知尚有一定的偏离,特此予以说明,希望对读者理解大一统思想能有扶正的意义。 最近学术界出现一种新动向,一股新潮流,用『大一统』来解读中国文化,将其看成中国文化的核心特征。

大一统思想

说中国文化的核心特征是『大一统』没问题,但一定要清楚,也正因为『大一统』非常核心,也导致其非常古老,历经了很多时代。也正因为其历经了很多时代,导致在不同的时代被混入了不同解释。因此,现在我们在说『大一统』时,就应该能够区分时代的影响和干扰,排除附加于其上的错误解读,而把握其不会随时代而变化的永恒真义。 不排除误解,或者压根没有意识到附加于其上的误解,而直接将中国文化归为『大一统』,将制造新的混乱。近代以来,在西方文化的冲击下,对『大一统』的误解、曲解更是雪上加霜。 现代人对『大一统』的最大误解,将其理解为政权、政府意义上的,因此,『大一统』也必然是以武力、专制为基础的。当然,现代人可以给武力和专制提供一个合理的解释:好人对坏人的专制、人民对人民敌人的专制。 事实上,从根本上,『大一统』与政权、政府是完全不同的两回事,也是绝对地反武力、反专制的。 从时间上来说,『大一统』的出现,远比政府、政权的出现为早,在文明之初的伏羲时代就有了,而政府仅到黄帝之后才开始萌发,直至尧舜时期在开始成熟,真正成型则在夏朝。 但是,现代人则想当然地认为,『大一统』是秦始皇统一中国之后才真正实现。秦朝的建立也就当然被认为是『大一统』之真正起点。 既然真正的『大一统』的基础不是武力和专制,那么是什么?是共识性的意见,而且共识的形成则是来自双方或多方的协商,这种协商完全是自愿的、独立自由的。 『大一统』的『一』指的共识的形成过程,是自愿协商的求同存异过程,也是意见的曲同、统一过程。具体制度形式上来说,这种统一是契约式的,是契约式的统一。

大一统思想-中华文明的根柢

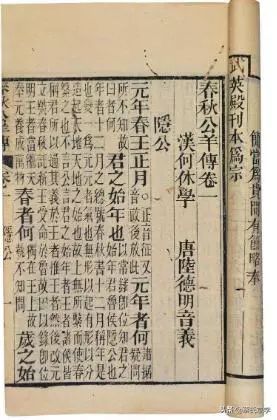

〖周易 系辞〗说:『上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。』其中的结绳和书契,都是契约,中国的上古时代,就是一个契约时代,整个社会依赖契约,而非政府来实现治理和秩序。这种契约秩序就是『大一统』。 『大一统』中的『大』,并非是大小之大,而是大人之大,是大人。大人的基本职责是充当契约中介,为契约双方提供评理服务,帮助其消除分歧,达成共识,形成一致性的意见,即实现统一、『一』。 因此,『大』的作用就是帮助实现『一』,或者直接说,就是『一』。 到了黄帝尧舜时期,当政府开始在中国出现时,大一统的契约文化已经在中国存在至少5000多年,已经根深蒂固。因此,『大一统』就成为约束政府的基本宪法,是政府得以在中国存在的合法性基石。这样『大一统』也成为政府的基本理念。 也就是说,不是政府创造了『大一统』,而是『大一统』创造了政府。这也意味着,中国历史的政府从一开始就是『大一统』的。而支撑,或者强迫政府不得不去『大一统』的,是中国历史悠久的、根深蒂固的『大一统』的理念和思维。 现在,我们要追溯和考察『大一统』的历史和内涵,所依据的资料已经有两种,一种是传统的文献,一种是现代社会之后所出现的新资料,包括中国之外文明历史的自由、人类学资料、考古资料。而在考古资料中又包括至为重要的甲骨文资料。 甲骨文的重要之处,并不在于甲骨文语句中所记录的信息,而在于其字形结构中所记录的信息。 从根本上来说,甲骨文是契约文字,其基本字形结构直接继承了契约时代的契约符号,包括结绳符号、书契符号和大人符号。当甲骨文造字者在使用这些契约符号去设计字形时,实际就是在构思一篇文章,当时的理念就是被注入到字形之中,其中就包括至关重要的『大一统』理念。 然而,甲骨文的这方面的价值至今依然未被世人发现,甚至压根没有认识到。 从传统文献上看,关于『大一统』的最重要讨论有三处。一处就是首次直接说出『大一统』这三个字的〖公羊春秋〗,另一处在出自〖孟子〗,第三处则是〖周易〗的『同人』卦。 〖春秋〗经文的开篇便是:『元年春王正月』,公羊传将『王正月』解读为『大一统』。

大一统思想-春秋公羊传

『元年春』和『王正月』实则是两套日期系统,『元年春』是鲁国的,『元年』指的当时鲁国国君的元年,即即位的第一年,此国君便是鲁隐公,也是〖春秋〗中的第一位鲁国国君。『王正月』则周的日期系统。 〖春秋〗本为鲁国史,但日期系统却记录了两套,在鲁国自身的之外,又加上了周朝的,显然表示对天子的尊重和服从。这同时也意味着当时的中国并无真正完全统一的日期系统,每国都有自己相对独立的日期系统。其记年是独立的,只是在记日和记月上接受和遵循周国。 但是,无论如何,在日期系统上,已经实现了相对的统一,周国的日期在记月和记日系统被整个中国当成标准。而〖公羊传〗将这一点解读为『大一统』。也就是说,这个『大一统』,是基于日期系统的。日历系统是技术上,而非政权上的,这里实际上包含非常重要的历史信息,当明白契约时代契约式的日期系统就会明白这一点。 遗憾的是,〖公羊传〗本身并未对『大一统』的具体含义做进一步解释。而后人的解释,则是基于政权的,将集权和暴力专制当成『大一统』的必然元素。 也可以说,对『大一统』的误解和曲解,恰恰就是从〖春秋公羊〗始。 |