秋登宣城謝脁北樓.江城如畫裡,山曉望晴空全詩賞析

秋登宣城謝脁北樓.江城如畫裡,山曉望晴空全詩賞析

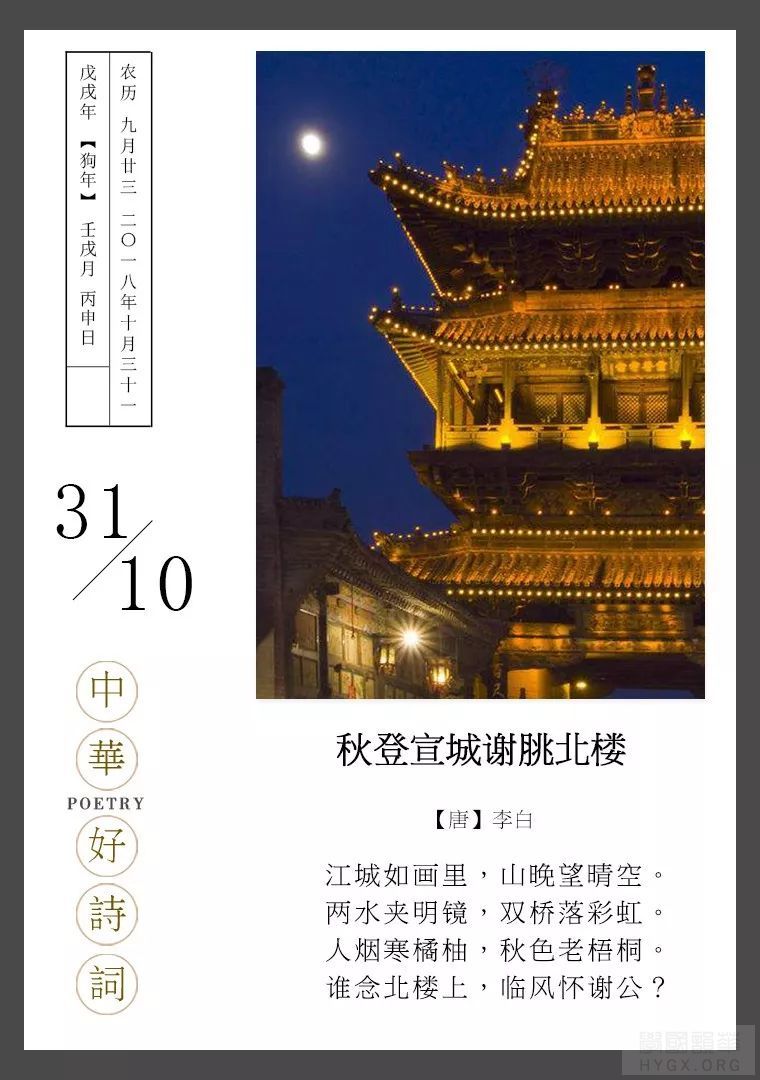

秋登宣城謝脁北樓

唐.李白

江城如畫裡,山曉望晴空。

兩水夾明鏡,雙橋落彩虹。

人煙寒橘柚,秋色老梧桐。

誰念北樓上,臨風懷謝公。

秋登宣城謝脁北樓.江城如畫裡,山曉望晴空全詩賞析此詩前六句主要內容是寫景狀物,描繪了登上謝脁樓所見到的美麗景色。 首聯從大處落筆,寫登樓遠眺,總攬宣城風光;頷聯具體寫「江城如畫」:以明鏡喻秋水的清澈澄明,以彩虹喻雙橋的水中倒影。 頸聯具體寫「山晚晴空」:傍晚秋色,山野炊煙,橘柚深碧,梧桐微黃。 尾聯點明懷念謝脁之題旨,與首聯呼應,從登臨到懷古,抒發了對先賢的追慕之情。全詩語言清新優美,格調淡雅脫俗,意境蒼涼曠遠。 文字由中華好詩詞(微信號:hebtvzhhsc)編輯,轉載請標明出處。 |