太原早秋.李白

李白詩詞全集

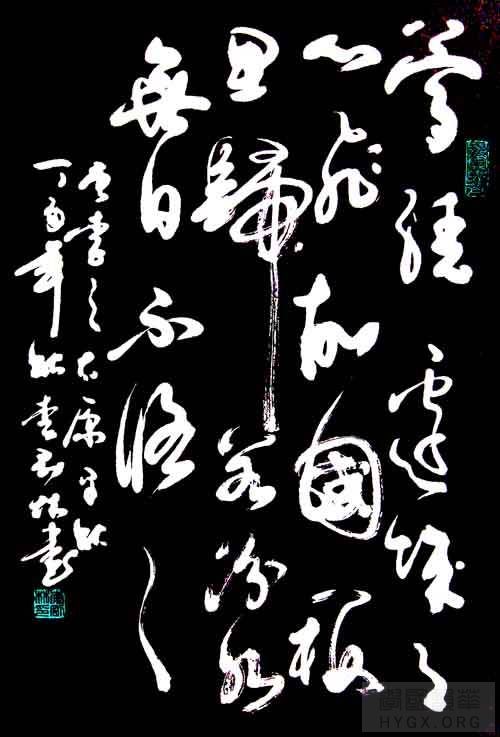

太原早秋 [唐]李白 歲落眾芳歇,時當大火流。 霜威出塞早,雲色渡河秋。 夢繞邊城月,心飛故國樓。 思歸若汾水,無日不悠悠。 詩詞賞析:【太原早秋】是唐代詩人李白創作的一首五言律詩。這首詩通過對早秋自然環境的描寫,表現了詩人羈旅他鄉,時時刻刻不在思念着自己的家鄉河親人,以及渴望歸鄉的急切心情。 此詩作於公元735年(開元二十三年)秋天。這年夏季他應友人元演之邀,同來太原,意欲攀桂以求聞達,然而輾轉三晉,時歷半載,終未能得到實現抱負之機會,故有懷歸之意。到了秋季便寫下了這首懷鄉之作。作者雖心緒不高,而此詩格調自高,且帶邊塞詩之雄健,即所謂『健舉之至,行氣如虹』(【唐宋詩醇】)。後半反覆寫懷歸之意,意重而不覺其重,語直而不覺其直,原因在於詩人措辭設喻之新奇巧妙。

|