愁人正在書窗下 一片飛來一片寒

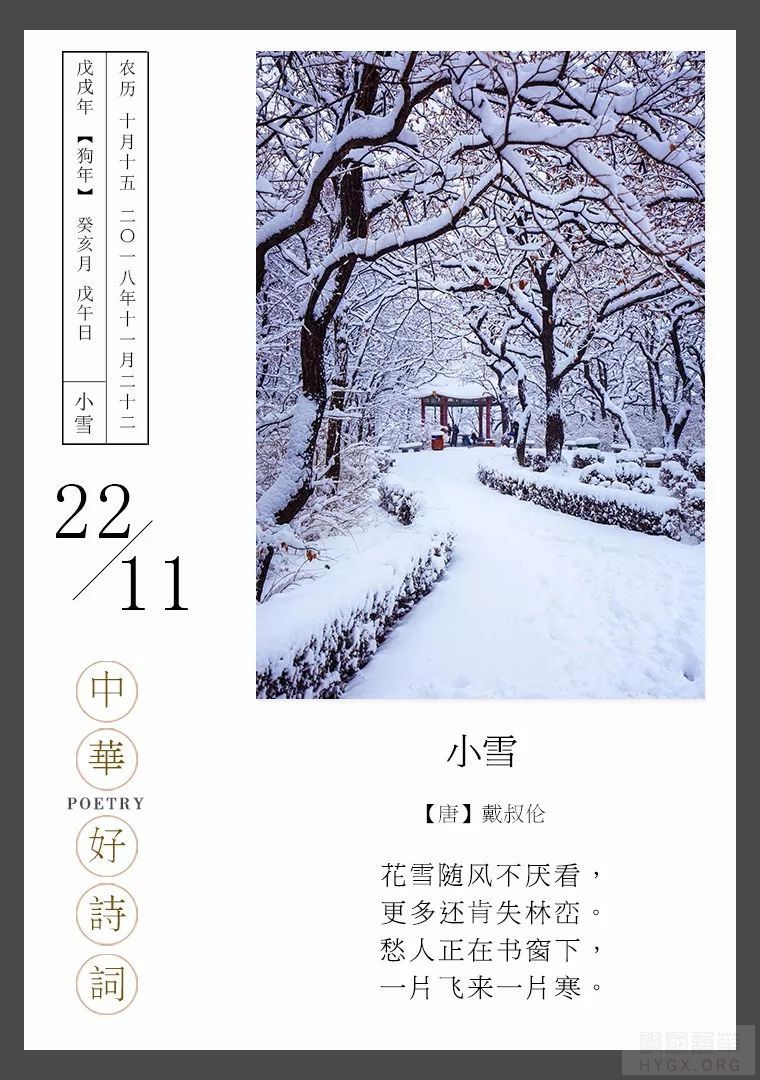

小雪

唐.戴叔倫

花雪隨風不厭看,

更多還肯失林巒。

愁人正在書窗下,

一片飛來一片寒。

詩詞賞析 「花雪隨風不厭看,更多還肯失林巒。」雪花飄舞的姿態是很美的,讓詩人百看不厭。尤其是少許輕柔的雪花不著意地落在樹枝、山巒上,宛如是給大地穿上了一襲薄薄白紗。 在全詩的最後,詩人寂寞獨坐,屋內淒清,屋外只有片片落下的飛雪聲。蕭疏薄雪總關情。戴叔倫是愁人,一生飄零,所以他才用飛雪的意象暗喻自己寂寥漂泊的光陰,藉以渲染內心的幽怨與哀傷,悲愁交集。 在這首詩中,詩人最後寫到了「書窗」與「片」這兩個看似不起眼的字句,實則十分奇妙。安排在整首詩中,特別是冬季時令,更爲新穎,構思獨具匠心。 文字由中華好詩詞(微信號:hebtvzhhsc)編輯,轉載請標明出處。 |