|

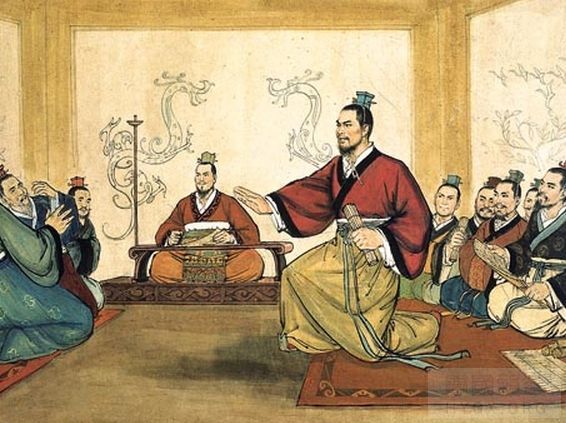

商鞅變法

商鞅变法

經過商鞅變法,秦國的舊制度被完全廢除,那麼經濟就會得到發展。他是中國變法的第一人,因為這是中國第一次最徹底的變法。他的好處是推動國家統一,經濟發展。商鞅變法是順應了時代的潮流。當然,並沒有完美的改革變法,其中他推崇重刑法,輕視教化。讓人怕罰而不敢犯,而不是不願意犯罪才得不到刑法。一個是外在限制,一個是內在出發。並且刑法過於嚴格會讓人民生活的壓抑。司馬遷在【史記·卷六十八·商君列傳】中對商鞅評價不高,他認為商鞅用膚淺的帝王之術取悅秦孝公,通過過重的刑法快速的實行變法。認為商鞅變法加劇了百姓的貧富懸殊以及諸侯國之間相互兼併,嚴重地影響了社會的安定。他還批評商鞅鼓勵發動戰爭,致使橫屍遍野、生靈塗炭。最後商鞅因為觸犯了貴族的利益,當秦孝公去世後。秦穆公繼位,為了穩住貴族,隨便找了一個理由把商鞅車裂了。所有有人說變法之人無一有好下場。 商鞅變法的影響一直到清朝。集權封建也在那時達到了頂峰。在結束統一後,這種制度會被發展力所超,不再適合發展力,覆滅是必然的。一國還是應該以人為本,人興則國強。國不是一個人或者某一些人的,是人民的國。 |