|

•临床中表里合病以太阳阳明合病、太阳太阴合病最为常见。其中太阳阳明合病以大青龙汤为代表方,太阳太阴合病以小青龙汤为代表方。

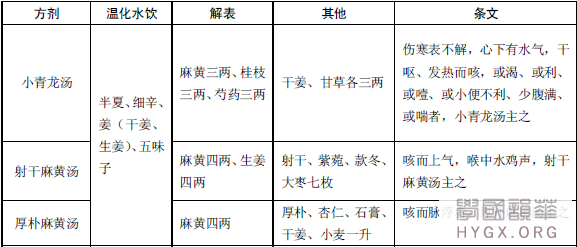

•小青龙汤为太阳太阴合病的外邪里饮证的典型代表方剂。同时,仲景也给出小青龙类方:射干麻黄汤、厚朴麻黄汤。三方治法都是解表兼以祛饮。其中射干麻黄汤偏于咳喘而咽部症状突出,如可闻及喉中哮鸣音等;厚朴麻黄汤胸闷、喘咳、短气症状突出,且兼有阳明里热可见烦躁等,与小青龙加石膏汤证更为相似。

【小青龙汤 太阳太阴合病代表方】

〖伤寒论〗中虽以六经分篇辨治,但六经辨治体系中却蕴含着丰富的八纲辨证内容,始终贯穿着阴阳、表里、寒热、虚实的辨证观。六经辨证与八纲辨证密不可分。故而〖医宗金鉴〗曰:『漫言变化千般状,不外阴阳表里间。』从八纲角度来看六经,表、半表半里、里是病位,寒热、虚实为病性。六经的太阳、少阳、阳明、少阴、厥阴、太阴,皆是单一病位,相对简单。临床上单一病位、病性较为少见,更多的是复杂病症,表现为两经、甚至多经合病、并病。在〖伤寒论〗及〖金匮要略〗中,仲景处处示之以法,对于合病的治则治法更是不厌其烦地进行阐述,治疗时需要兼顾同病的表里两经甚至多经。临床中表里合病以太阳阳明合病、太阳太阴合病最为常见。其中太阳阳明合病以大青龙汤为代表方,太阳太阴合病以小青龙汤为代表方。

饮邪是临床常见且重要的致病因素。能够被人体正常利用的水液称为『津液』,而不能正常利用的津液,代谢失常停聚而为『废水』,即『痰饮水湿』。其作为病理产物又可导致新的病证,因此在临床中不容忽视。现代医学中的诸多疾病都可以参照痰饮水湿证治。在〖金匮要略〗中,仲景既有专篇,又散在各篇章详细阐述痰饮水湿。夫饮有四,痰饮、悬饮、溢饮、支饮,更有留饮、伏饮等;水气病篇亦有风水、皮水、正水、石水、黄汗,更有里水等。

〖伤寒论〗〖金匮要略〗均有论及小青龙汤。〖伤寒论〗第40条:『伤寒表不解,心下有水气,干呕、发热而咳,或渴、或利、或噎、或小便不利、少腹满、或喘者,小青龙汤主之。』〖伤寒论〗第41条:『伤寒,心下有水气,咳而微喘,发热不渴,服汤已渴者,此寒去欲解也,小青龙汤主之。』〖金匮要略〗:『咳逆倚息不得卧,小青龙汤主之;病溢饮者,当发其汗,大青龙汤主之,小青龙汤亦主之;妇人吐涎沫,医反下之,心下即痞,当先治其吐涎沫,小青龙汤主之。涎沫止,乃治痞,泻心汤主之。小青龙汤方:麻黄(去节)、芍药、细辛、干姜、甘草(炙)、桂枝(去皮)各三两,五味子半升,半夏半升(洗)。』

从条文可以看出,小青龙汤的病机为『伤寒表不解,心下有水气』,为解表温化水饮的代表方剂,故而小青龙汤方证常被称为外邪里饮证。外邪即表属太阳,里饮为里属太阴,故小青龙汤方证为表里合病,太阳太阴合病。太阳表不解,用麻黄、桂枝、芍药、甘草合用解表,心下有水气为太阴水饮内停,用半夏、细辛、干姜、五味子温阳化饮。符合『病痰饮者,当以温药和之』的治疗原则。

对于外邪里饮证型的治疗,以小青龙汤为典型代表开创了外邪里饮证治法门。治疗当遵循表里双解,不可偏废。因为在外邪里饮的情况下,表不解则气机失宣,里饮则遏阻气机,外邪与里饮互相牵制,故此时当表里双解,解表兼以祛饮。若不解表而单纯祛饮,则饮邪不除。反之不祛饮而解表,则激动里饮而多变证。

【小青龙汤类方三方鉴别】

小青龙汤为太阳太阴合病的外邪里饮证的典型代表方剂。同时,仲景也给出小青龙类方:射干麻黄汤、厚朴麻黄汤。将三方作为外邪里饮类方,利于加深对外邪里饮的临床认知。射干麻黄汤、厚朴麻黄汤出自〖金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七〗。射干麻黄汤:咳而上气,喉中水鸡声,射干麻黄汤主之。方药组成:射干三两,麻黄四两,生姜四两,细辛四两,紫菀三两,款冬花三两,五味子半升,大枣七枚,半夏(洗)半升。厚朴麻黄汤:咳而脉浮者,厚朴麻黄汤主之。方药组成:厚朴五两、麻黄四两、石膏如鸡子大、杏仁半升、半夏半升、干姜二两、细辛二两、小麦一升、五味子半升。

〖伤寒论〗317条方后注曰:『病皆与方相应者,乃服之。』因此方证相应是仲景辨治思想的具体体现。方从法出,法随证立,方与证紧密相应,故而临床上常以方测证来反推方剂的适应证。对比可以发现,三方的方药组成、治法思路等高度相似,故称之为外邪里饮三方。射干麻黄汤、厚朴麻黄汤因条文简练,从原文甚难把握临床方证。故以小青龙汤为底方,来解析射干麻黄汤、厚朴麻黄汤的临床应用。

方药组成 以方测证来看,都有麻黄解表,半夏、细辛、姜(干姜、生姜)、五味子温中化饮,故皆属于太阳太阴合病的外邪里饮证。

解表力度 三方都有麻黄,小青龙汤麻黄为三两,臣以桂枝、芍药;射干麻黄汤、厚朴麻黄汤为麻黄四两。其中射干麻黄汤有生姜四两,厚朴麻黄汤中有石膏可减弱麻黄发汗力度。故发汗解表而言,小青龙汤发汗解表力量最大,射干麻黄汤次之,厚朴麻黄汤最弱。

温中化饮 三方共用干姜、半夏、细辛、五味子温中化饮,其中射干麻黄汤为生姜。生姜、干姜皆具有温中化饮作用,但后者其功更著。小青龙汤中干姜、甘草有甘草干姜汤方义。射干麻黄汤中生姜、半夏有小半夏汤方义。故温中化饮力度以小青龙汤最大,射干麻黄汤次之,厚朴麻黄汤略弱。

补虚 小青龙汤有甘草,射干麻黄汤有大枣,厚朴麻黄汤有小麦。痰饮水湿产生的根本问题在于太阴,也即后世所谓的『脾为生痰之源、肺为储痰之器』说法由来。若不解决太阴虚寒状态,否则水饮虽去却易复聚。从三方的甘草、大枣、小麦,也可看出解表祛饮时也要重视太阴问题的解决。甘草为调和之药,大枣甘温养血利水,如十枣汤、葶苈大枣泻肺汤等皆用大枣佐助。小麦甘平,补养助脾、安正气。其中小麦用量最大为一升,煎煮法为先煮小麦熟,去滓,纳诸药。故补虚力度而言,厚朴麻黄汤最大,小青龙汤、射干麻黄汤次之。

其他 射干麻黄汤有紫菀、款冬花、射干。其中紫菀、款冬花为治疗『咳逆上气』的常用对药,款冬花、射干可疗喉痹、咽痛。这与射干麻黄汤条文主治『咳而上气,喉中水鸡声』相符,突出了咳逆上气和咽喉部症状。

厚朴麻黄汤中有厚朴、杏仁、石膏。厚朴、杏仁苦温行气祛饮,同用偏于治咳喘上气。后世温病治疗气分湿热的著名方剂三仁汤中杏仁、厚朴同用,体现了上焦宜宣、中焦宜畅的治疗理念。厚朴麻黄汤与小青龙加石膏汤证更为相似。小青龙加石膏汤条文:『肺胀,咳而上气,烦躁而喘,脉浮者,心下有水,小青龙加石膏汤主之。』厚朴麻黄汤中亦用石膏,因外邪里饮证,水饮郁久化热,石膏因其辛寒清热,可清解水饮郁伏之热。『咳而脉浮者,厚朴麻黄汤主之』。此处脉浮,因有表邪,同时存在内热鼓动脉象外浮,故厚朴麻黄汤中有麻黄,亦有石膏。

【先辨六经继辨方证】

痰饮水湿停聚于体内,可为有形,亦可为无形。阻碍气机流通,同时亦可随气机周流无处不到。因此,痰饮水湿所致病症与气机升降出入失调密切相关,可表现于多部位,与表里、上下密切相关。随气可逆于上而迫于下,故有诸多或然证,如在表则身肿、身痛等。饮气逆于胃则呕吐,凌于心则悸,射肺则咳,上逆则喘满、眩晕,滞于气则心下痞,下迫则二便不利。故以小青龙汤为典型代表,表现为诸多的或然证,如小青龙汤的『干呕、发热而咳,或渴、或利、或噎、或小便不利、少腹满、或喘者』,皆是水饮在里,水气互结,上下攻冲逆迫所致的一系列或然证。因此对于痰饮水湿证,需高度重视,积极祛除水饮的治疗。里饮得除,则诸多或然证迎刃而解。

射干麻黄汤的咳逆上气、喉中水鸡声,厚朴麻黄汤的咳而脉浮,以方测证来看,皆是痰饮水湿与气机互相影响,气机不降而反逆,故咳。水气夹杂上入喉间,为呼吸之气所激,则作声如水鸡。

综上所述,三方都属于太阳太阴合病的外邪里饮证,治法都是解表兼以祛饮。胡希恕先生、冯世纶先生反复强调,临床中先辨六经继辨方证,方证是辨证论治的尖端,即是强调方证相应的思想。因此临床遵循先辨六经继辨方证的诊治思路。对于外邪里饮证,仍需细辨小青龙汤、射干麻黄汤、厚朴麻黄汤等方证,以求得方证相应而治愈疾病。外邪里饮证以小青龙汤为典型代表方,其中射干麻黄汤偏于咳喘而咽部症状突出,如可闻及喉中哮鸣音等;厚朴麻黄汤胸闷、喘咳、短气症状突出,且兼有阳明里热可见烦躁等,与小青龙加石膏汤证更为相似。

【链接】:

外邪里饮三方鉴别

|