|

20160816_001

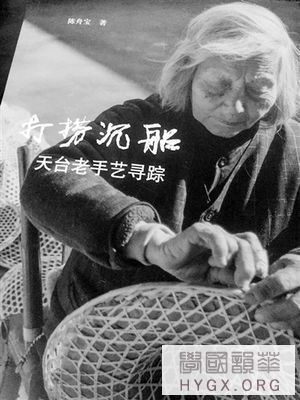

〖打捞沉船——天台老手艺寻踪〗书封

在盛夏酷暑中,手拿一本刚刚出版的〖打捞沉船——天台老手艺寻踪〗(学苑出版社出版),游走在字里行间,我的心渐渐沉静下来。

这是一本记录浙江天台一带手工艺人和工艺流程的书。作者陈舟宝用十多年的时间,奔走于天台乡间,像找寻多年失散的亲人一样将一个个被时光洗白的手艺和手艺人找到,并完整记录下来,图文并茂,使人得以见识在乡间日益式微的手工艺传承。

五千年的中国是乡土文明的传承。乡土文明最大的特点是高度稳固的熟人社会,大家彼此熟悉,互帮互助,多数信息都建立在熟人介绍的基础上。每一个地区按照气候与物产,都会出现相应的手工产品和手工艺人,像龙泉宝剑、醴陵釉下彩瓷、婺州窑、兰州拉面、东阳木雕、苗族刺绣、苗族银饰等。

我出生在河北。小时候经常看到木匠、铁匠、烧窑匠、剃头匠、锔锅锔碗匠走街串巷招揽生意。这些艺人出自周边,他们大致有自己的生存范围,一个村一个村地走,过一段时间再重新走一遍。由于多年沉积的信任,很多人都放心地把需要修理改装或打制的物件交给他,手艺人很快会把完好的东西送到家里。可别小瞧这一份信任,在大多数家庭都是家徒四壁的情况下,一件铁器或一件家具在一个家庭的财产中占有很大的比重。一个外来的手艺人,很难一下子获得生意。

『吃百家饭的』手艺人遇到大的生意会住下来,由主人家提供一日三餐。遇到主人家厨艺好的,手艺人就格外卖力,将自己最好的状态拿出来报答主人家。手艺人每次行走都会收获一些家长里短的故事,作为日后炫耀其从艺历史的谈资。

手艺人要养家糊口,自然手艺越好生意就越多。除了吹糖人,这时的手艺和艺术无关,手艺人下功夫的是产品的使用价值:刀要锋利,桌椅要稳当,砖要烧得结实。

小时候,我最喜欢锔锅锔碗的匠人。锔碗是技术活,小小钻头手工钻研,既不能浅也不能深,浅了无法将钢钉嵌牢固,深了就会钻透碗壁『偷鸡不成蚀把米』。一个碗的裂纹视深浅长短而定锔几个钉,钉好后抹上防漏的白石灰。打孔和抹灰时,显得莫测高深的匠人高度专注,手中的瓷碗好像变成了透明柔软的物质,由他任意施为。

或许是乡土中国的手艺人都遵从同一个信条,〖打捞沉船——天台老手艺寻踪〗中每一个艺人和手艺都让我感觉十分亲切。从竹、木、棉、布、草、金、银、铜、铁、石、泥、漆、彩、茶、药、书等关于手艺和艺人的记载中走过,我更像在品读儿时一篇篇色彩缤纷的童话故事。这故事中有创世纪的传说,有牧童的柳笛,有小溪流水,有杏花春雨竹林江南。日子像流水一样冲洗着记忆的最深处,那些在时光中一遍遍被打磨出光亮的老手艺散发着淡淡的幽香,让人望见诗意的远方。

随着商品经济的迅猛发展,乡土中国正在节节败退。学一门手艺可以安心生活一辈子的经验,已经被科技发展的洪水猛兽一口吞下,不能再指导下一代了。有一些像锔锅锔碗的手艺,恐怕会因为时代的进步、物质的丰富而失去其存在的意义,但更多的手艺比如织锦、扎染、首饰等还会长期地延续下去。尽管受众可能越来越少,但它不会消亡,就像10年前我从黄岩带回北京的竹凉席,细腻而平滑,触手如同微风拂来。今天,我躺在上面还能感到清风摇竹的清凉。 |