|

20160513_004

藏族

20160513_005

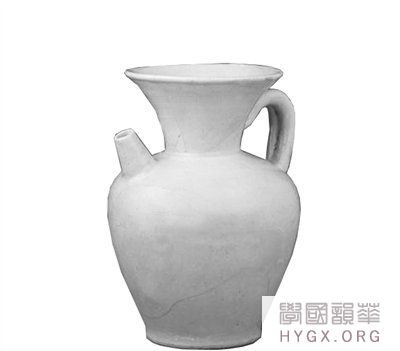

白瓷茶瓶 唐代茶具 中国国家博物馆藏

20160513_006

儒家学派创始人孔子

20160513_007

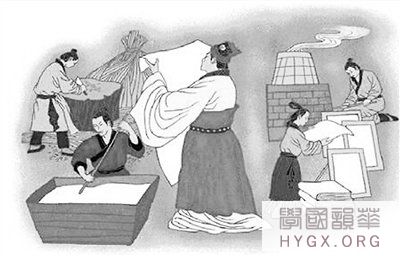

中国古代四大发明 蔡伦造纸(漫画)

我国传统文化在整个人类社会发展中有着重要地位和深远影响。近二三十年来,我国传统文化已经为许多西方学者所重视。西方学者在对自身文化进行反思的同时,开始重视我国传统文化。

❶ 中华文明的整体性

中华文明的形成既是多元的,也是一体的,即所谓『多元一体化』。秦汉以后逐渐形成了中华民族,它既是指生活在我国的各民族共同建造的国家,又是今天在我国领域内56个民族的总称。中华民族的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,形成一个我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。中华文明的演进过程,首先是多元文明的融合,是互相整合,而不是互相灭绝。中国地域辽阔,民族众多,方言隔阻,是靠文化思想和文字为纽带,维系多元一体的文化格局。各个地区的文化通过相互竞争、碰撞、融合,最终形成了完整的中华文明。

中华文明整体性延续不断的主要原因,一是中华文明本身的规模因素,即地域的广阔和整体规模的巨大,形成了一种难以征服与分割的力量。中华文明在政治、经济、文化等方面已经形成了完整的相互关联的文化整体。曾经对中华文明构成威胁的其他文明最终都被这一规模巨大的文化整体所吸收和同化。二是中华文明本身的文化因素,以血缘为纽带的关系,发挥着巨大的维系文明的作用。如对中华民族共同始祖炎、黄二帝的崇拜,影响深远,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了完整性。戴逸先生曾分析过对我国文化影响较大的诸项因素,包括经济条件、政治结构、社会结构、地理环境,这些都对中国文化的发生、发展有所影响。首先,我国是农业社会,自给自足的小农经济长期占统治地位,商品经济不发达。在这样的一个农业社会里,民族性格既有勤劳朴实的一面,也造成了稳定保守的一面。其次,我国几千年的政治体制、政治结构是长期的封建专制主义。从秦代算起已有2000多年历史,给我国的传统文化打下了很深的烙印。第三,我国是个宗法、家族制度普遍盛行的国家。宗法意识、家族意识非常强烈,传统文化就是在这样的社会结构中形成的。第四,地理环境也对我国文化产生了较大影响。我国地处亚洲东部大陆,东面是海洋,西北是高山、沙漠,在这样的地理环境中形成了中华文明独立而完整的文化系统。

❷ 中华文明的连续性

人类四大古老的文明,都是沿着江河发祥的。大约从公元前3500年前后,世界各地先后出现了尼罗河流域的古埃及文明、幼发拉底和底格里斯两河之间的巴比伦文明、印度河与恒河流域的古印度文明、黄河和长江流域的中华文明等。然而,除中华文明之外,几乎所有这些古老的文明都曾在其文化发展史上出现过中断现象。

如果与其他三大古代文明相比,中华文明的起源不算最早,但是中华文明是惟一从未中断过的文明。在数千年的发展历程中,虽然历经磨难,饱受风霜,然而其文化传统却始终一以贯之,未曾中断。中华文明同根同种同文完整地保留下来,传至今天,这在整个世界人类历史上是很独特的现象。对此袁行霈教授认为:我们可以从地理环境中找到一些答案,前三种文明都是在相对集中的一个较小范围内展开的,回旋的余地不大,一旦遭到强悍的外族入侵和战争的破坏或自然灾害,就难以延续和恢复。而中华文明则是在一个很大的范围内开展的,回旋的余地很大,便于将不同民族的势力和文化加以吸纳与整合,也不致因地区性的自然灾害而全体毁灭。

自从文明的曙光初照神州,中华各民族的祖先就在这片古老而辽阔的土地上生存、繁育。今天生活在这片土地上的人们就是那创造古老文明的先民之后裔,在这片土地上是同一种文明按照自身的逻辑演进、发展,并一直延续下来。同时,中华文明在发展过程中显示了巨大的凝聚力,不仅没有中断,也没有分裂;只有新的文明因素不断增加进来。苏秉琦先生指出,世界上没有哪一个像中国如此之大的国家有始自百万年前至今不衰不断的文化发展大系。

❸ 中华文明的先进性

技术发明是一切人类活动的共同基础,它深刻地影响着人类的生活方式、经济发展和文化价值取向。在相当长的历史时期内,我国发明家引领着世界技术创新的潮流。从春秋时期到宋代的1800多年间,我国的技术发明始终走在世界的前列。中华民族经过5000多年的迁徙、演化和融合,成为世界上人数最多的民族,创造了灿烂辉煌的传统文化。影响深远的诸子学说,浩如烟海的历史古籍,气象万千的诗词歌赋,匠心独运的书画雕塑,泽被后世的四大发明等,这些都令世界惊叹不已。

公元前600年,我国发明了液态生铁冶炼技术,使铁矿石源源不断地变成铁,并且直接铸造成型。这项发明在较大范围内促进了金属工具的广泛使用和兵器的更新,使人类历史迅速进入铁器时代。大约在公元前300年,古代中国人发明了深井钻探技术,使人类能够获取深藏在地下的财富。古代中国人发明的瓷器,取代了陶器,为人类抹去了石器时代留下的最后一道痕迹,成为我们这个星球上每个家庭必不可少的用品。在公元前1世纪到公元15世纪期间,我国在获取自然知识并将其应用于人类的实际需要方面比西方要有成效得多。盛唐时期,我国就已是世界各国进行经济政治文化交流的主要目标国。1700年前后,我国和印度这两个东方大国的经济收入都还处在当时世界的前列。只是到了清代中后期,中华文明才渐渐落后于世界文明的潮流。

近二三十年来,我国传统文化已经为许多西方学者所重视。1988年,许多国家的几十位诺贝尔奖得主聚集法国巴黎并发表宣言,指出人类要在21世纪生存下去,必须回首2500多年前,去汲取孔子的智慧。这就是说,西方学者在对自身文化进行反思的同时,开始重视我国传统文化。实际上,孔子和老子早已是历代欧洲哲学家们心中伟大的思想家。今天人们看到,在联合国大厅里赫然写着『己所不欲,勿施于人』的中国格言,说明我国传统文化在整个人类社会发展中的重要地位和深远影响。

(作者为故宫博物院院长)

(本文配图均来自网络) |