|

聖賢也需有明君

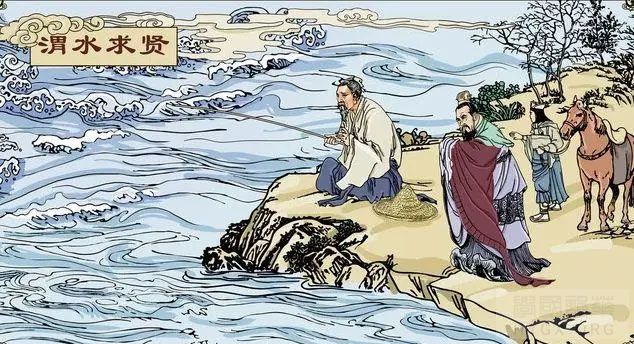

『十曰以讒嫉廢賢能』,因為讒言嫉妒而廢棄賢能之士。【戰國策】中『三人成虎』的故事,講的就是這個道理。 魏國大臣龐蔥很受魏王的器重,魏王派龐蔥陪同世子去趙國做人質。龐蔥知道國君很容易受左右之人的影響,聽信讒言。所以臨行之前,龐蔥向魏王講述了一則寓言。龐蔥說:『大王,如果有人對您講,大街上有一隻老虎,您會相信嗎?』魏王笑了笑說:『當然不相信,老虎招搖過市,這種事情怎麼可能發生?』龐蔥接着問:『如果又有一個人從街市上回來,告訴大王說街上有一隻老虎,這回大王相信嗎?』魏王猶豫了一下,說:『這就很難說了,要考慮一下。』龐蔥繼續問:『如果第三個人也這樣說,大王會信嗎?』這一次,魏王肯定地點了點頭,說:『如果三個人都這樣講,那肯定是真的了。』 龐蔥說:『街上怎麼可能有老虎?街上沒有老虎是事實,那些說有老虎的人只是在相互傳謠。可是大王您為什麼會相信?就是因為說的人太多了,所以大王才相信。而現在我和世子要到趙國去做人質,趙國遠離魏國,比從這裡到大街的距離不知道遠多少倍。而這時候如果進讒言、誹謗我們的又不止三個人,大王可能就會懷疑我們,希望大王能夠明察。』魏王聽了之後說:『我知道該怎麼辦。』 龐蔥走後,誹謗的聲音很快就傳到魏王那裡。當世子結束人質的生活,回到魏國時,龐蔥就再也見不到魏王了。這說明魏王已經不再信任他,也不想任用他。由此可見,讒言的力量多麼可怕。即使魏王已經提前受到提醒,做過預防,但仍然抵不過讒言的泛濫。 古人說:『謠言止於智者。』如果領導者是有智慧的人,就知道『來說是非者,便是是非人』。一個真正有德行的人,希望團隊和諧的人,絕對不會故意製造矛盾,影響人際和諧。而聽信讒言的原因在於『讒不自來,因疑而來;間不自入,乘隙而入。』所以,古人教導人們『行有不得,反求諸己』,君王要檢討自己是否疑心太重,對身邊的人有成見、嫌隙,才使讒言乘機而入。而進讒言的人一般都有嫉妒之心,嫉妒之心讓人心裡失衡,容易招致怨恨,因此會做出誹謗、傷害他人的行為。 孔老夫子在世時周遊列國,希望自己的仁愛學說能夠為一位開明的國君所採納,把國家治理好,為天下人做出善治的示範,讓天下人都來學習,但也遭到重重困難。 當孔子到達楚國時,楚昭王本來想重用孔子,為了表示自己對孔子的敬重和誠意,想把有居民的方圓七百里的土地封給孔子。但這時,令尹子西進讒言說:『大王您看,在您出使諸國的使者之中,有像孔子的弟子子貢這樣的人才嗎?』楚昭王一想,說:『沒有。』子西又說:『大王的相國之中,有誰的德行能和顏回相比嗎?』楚昭王又想了想,說:『沒有。』子西說:『大王的將帥之中,有像子路這樣的人物嗎?』楚昭王又搖了搖頭,說:『沒有。』子西又說:『大王的各部長官,有像宰予這樣的人才嗎?』楚昭王仍然說:『沒有。』 令尹子西說:『楚國的祖先在周受封時候,封號是子、男的爵位,封地僅有方圓五十里。現在孔子修習三王五帝治理天下之道,彰明周公、召公的德業,大王如果任用他,楚國還能世世代代保住泱泱數千里的土地嗎?周文王在豐地,周武王在鎬地,領地才不過方圓百里,原本只是小國的國君,最後都能稱王天下。而現在如果孔丘占有方圓七百里的土地,又有賢能的弟子輔佐,這恐怕不是楚國的福分。』楚昭王聽後,認為令尹子西說得很有道理,於是就放棄了給孔子封地、重用孔子的想法。這完全就是因為君主沒有知人之明,以小人之心度君子之腹。 聖人周遊列國,並不是想升官發財,而是希望遇到一位明君,能夠把自己的仁愛學說推廣於天下,讓百姓過上幸福安樂的生活,使社會和諧,天下太平。但是這些國君、臣子往往以小人狹隘的私心揣度聖人的心量,結果導致聖人在世時也不能被重用。所以古人感嘆:千里馬常有,而伯樂不常有。即使有聖賢人在世,也需要有明君認識並重用。古人說,不世之臣遇到不世之君,才能建立不世之功。也就是卓越的臣子要遇到卓越的君主,才能建立不朽的功勳,否則即使如聖人孔子也難免被埋沒。 『十難不除,則賢臣不用。賢臣不用,則國非其國也。』如果以上列舉的十難不排除,賢臣就不能被起用;賢臣不能被起用,國家就不成其為國家。如果君主不能任賢遠佞,或者任人出於個人喜好,任人唯親,都必然招致國家的敗亡。 【群書治要·昌言】中說:如果君主任用的人,不是自己的親屬就是自己寵幸的人,沒有任人唯賢而是任人唯親,任人出於自己的喜好;所愛的不是美女,就是諂媚巴結的人;以和自己的觀點相同與否作為評判好人、壞人的標準,根據自己的喜怒行賞罰;喜歡美女而忽視朝政,不理國家大事,百姓被冤枉、殘害。在這種情況下,雖然對待各方祭祀非常恭敬,毫不違背四時之禮;審判案件都嚴格在冬日行刑,按照四時規律處理國家大事;用於占卜的蓍草和龜甲,堆積於廟門之中;用以祭祀的純色牲畜,都成群成對地系在豎石之上;占星的人坐在占星台上不下來;祝史跪在祭壇旁不離去,縱使做到了這些,也無益於挽救敗亡。 這段話告訴君主,治國的關鍵就在於能否『任人唯賢』。賢德之人能夠用孝悌忠信、禮義廉恥的道理教導百姓,真正把人心轉惡向善,國家才能得以治理。相反,如果不尊重賢才,不能做到任人唯賢,即使費盡心力地用於占卜、祭祀等儀式,人心卻沒有改變,這些儀式也就變成了形式主義,免不了敗亡。 關於任人尊賢的重要性,【群書治要·周易·益卦】中說:『自上下下,其道大光。』身處上位的人能以禮敬的態度對待在下位的人,前途一片光明。【群書治要·周易·屯卦】中也說:『以貴下賤,大得民。』雖然身處高位,但是能謙恭地尊敬地位卑微的人,一定能夠大得民心。 【群書治要】中指出,用人直接關係到國家的興衰成敗、治亂安危。得賢首先要知賢,並把觀察賢士的方法總結為八觀六驗、六戚四隱、三參、四慎、五儀、六驗、七害、八征、九慮等,以此全面觀察人的心性,判斷是否賢德。觀人雖有方法可循,但招納賢士最重要的還是【大學】中所說的『有德此有人』,即君主、領導者修養自己,就能夠『同聲相應,同氣相求』感召真正的人才。所以,真正的人才不是高薪聘請的,都是感召而來的。 得賢之後,還要敬賢、任賢。判斷賢人應遵循德才兼備、以德為先的原則,重視選拔忠孝之士、賢德之士、廉政之士和讓賢之士。讓賢,體現一個人沒有私心,所以古人把讓賢作為評價一個人德行的重要的標準。任賢之後要安賢,對待賢士要做到態度上誠敬、物質上保障、制度上激勵,這都是感召和留住賢才的重要方法。因此任賢尤其要避免求而不知、知而不用、用而不信、信而復疑,不能官非其任、祿非其功,杜絕求全責備、嫉賢妒能、聽信群小、黨派之爭等情況的發生,因為這些都會導致失賢。 比如,漢代實行的『舉孝廉』的人才選拔機制,包括『爵非德不授,祿非功不予』的原則,從官吏的選拔、考核、監察、獎勵、培訓和管理的各個環節落實了『進賢受上賞,蔽賢蒙顯戮』的主張,即舉薦賢人就受到國家的最高獎賞,蒙蔽、埋沒賢人就受到國家的最高懲罰,從而保證德才兼備的人被選拔到領導的位置。在這種政治制度中,所有的制度都是圍繞如何把人培養成賢德之人、如何把賢德之人選拔到領導的位置上而設計,其結果就是【群書治要·六韜】中所說的:『不以私善害公法,賞賜不加於無功,刑罰不施於無罪;不因喜以賞,不因怒以誅;害民者有罪,進賢者有賞;……官無腐蠹之藏,國無流餓之民。』不能以私害公,沒有功勞的人不給予賞賜,沒有罪的人不能無故被施刑;不能因自己生氣就給人責罰,高興就給人封賞;殘害人民的人有罪,進獻賢者的人受賞;……這樣官府就沒有貪污腐敗之人的藏身之處,國家也沒有流亡、凍餓的民眾。 以上就是因為古人深刻地認識到要實現社會大治必須落實任人唯賢,實現賢者在位,能者在職,所以在長期的政治實踐中總結了系統的觀人、選人、得人、任人的思想、制度和方法,為今天實現中國之治提供了重要借鑑和參考,是中國特色社會主義制度優勢的歷史文化底蘊。 |