|

汉字作为世界上唯一持续使用至今的古老文字系统,承载着中华文明五千年的文化积淀。自1956年中国大陆推行汉字简化方案以来,关于简化字对汉字系统影响的争论从未停歇。本文将从汉字构形学、六书理论、文化传承及国际交流四个维度,系统分析汉字简化对汉字系统及造字规则造成的结构性破坏。

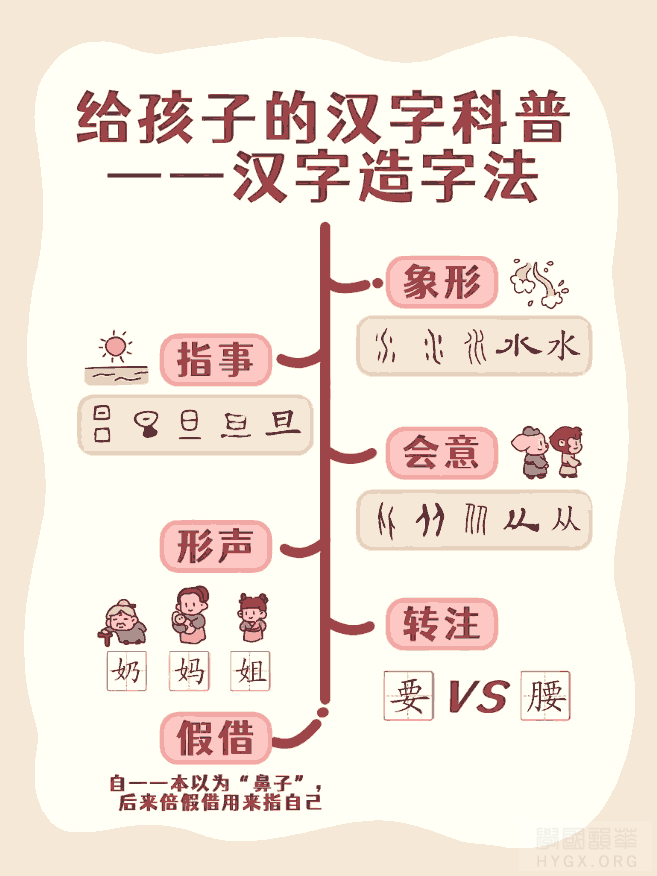

汉字六书造字法

一、汉字简化对六书理论的解构

(一)象形字简化导致形义关联断裂

传统汉字中,象形字通过高度抽象的图形直接表现物象特征。如“马”字,繁体形态仍保留马鬃、四蹄的象形特征,而简化为“马”后,象形元素几乎消失。同样,“鸟”简化为“鸟”,失去了尾部羽毛的特征;“鱼”简化为“鱼”,省略了鱼鳞和鱼尾的细节。这种简化使汉字逐渐丧失“书画同源”的特质,割裂了字形与物象之间的直观联系。

(二)指事字简化破坏标识系统

指事字通过在象形基础上添加标记来表示抽象概念。如“本”字,繁体“本”中的短横指示树木的根基部位,简化为“本”后标记特征弱化。“刃”字中的点指示刀刃位置,简化后变为“刃”,标识功能下降。这种简化削弱了指事字的表意精确性,使原本清晰的标识系统变得模糊。

(三)会意字简化瓦解构件逻辑

会意字通过部件组合产生新义,简化常破坏这种逻辑。如“爱”简化为“爱”,去掉表示行动的“夊”(脚),使“心”的情感表达失去行为支撑。“孙”简化为“孙”,去掉表示血缘延续的“系”,使字义与构形脱节。“体”简化为“体”,将表意的“骨”改为“人”,弱化了与身体的相关性。

(四)形声字简化干扰音义系统

形声字占汉字80%以上,简化常破坏其音义结构。如“识”简化为“识”,声旁“戠”被改为“只”,失去表音功能。“华”简化为“华”,声旁“化”与原音huá不符。“邓”简化为“邓”,声旁“登”改为“又”,完全丧失表音作用。这种改变使形声系统陷入混乱,增加了学习难度。

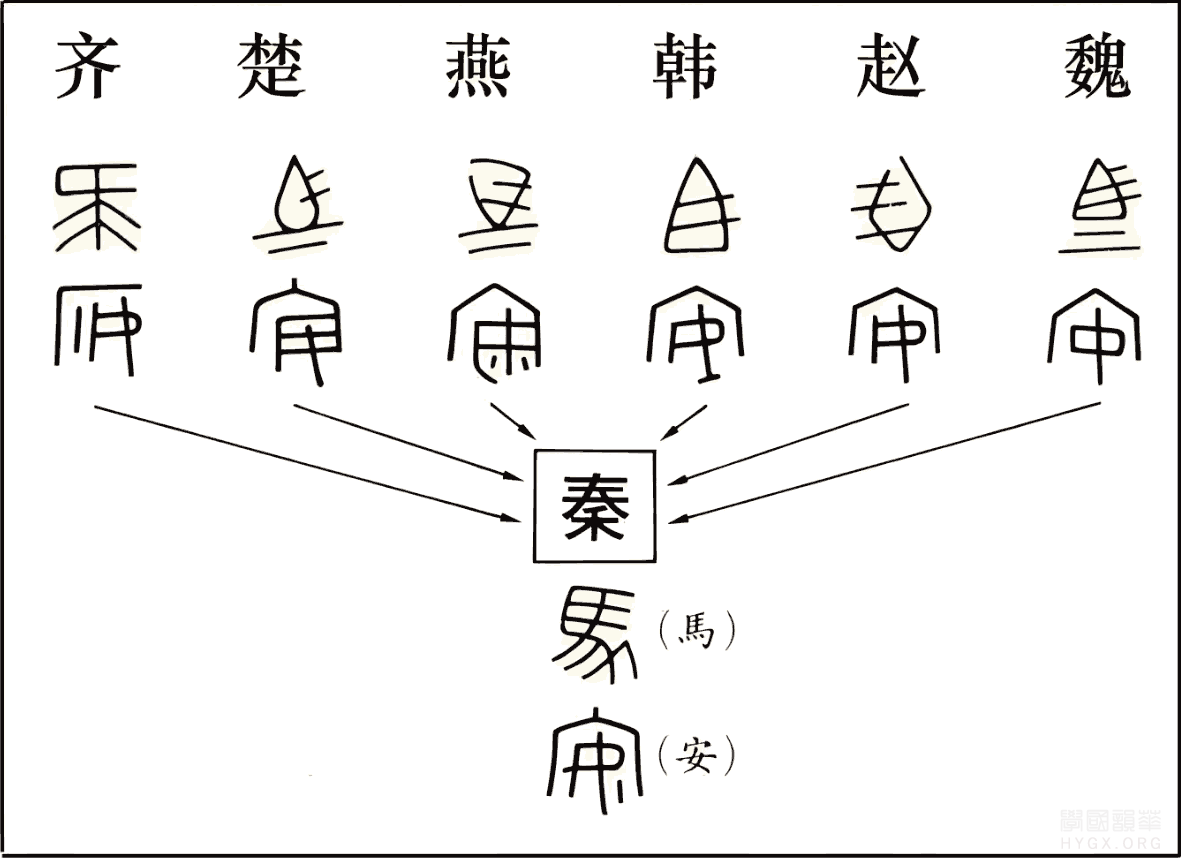

战国时各诸侯国文字构形有差异,后来统一为秦字

二、汉字简化对构形系统的破坏

(一)部件系统紊乱

- 1.同形异源问题:简化使不同来源的部件同形化。如“又”在“汉”(氵又)、“难”(又隹)、“欢”(又欠)中代表不同原部件,造成认知混淆。

- 2.部件功能模糊:如“专”中的“寸”、“对”中的“寸”与长度单位“寸”无关,导致部件表意功能丧失。

- 3.符号化过度:大量使用“又”“乂”“⺈”等简化符号替代原有部件,如“凤”(又)、“风”(乂)、“赵”(⺈),使汉字沦为无逻辑的符号组合。

(二)笔形系统失序

- 1.书法美学破坏:简化字常减少笔画、合并笔形,如“言”简化为“讠”旁,失去书法中的平衡美感。

- 2.笔顺规则混乱:如“长”简化为“长”,笔顺由8画减为4画,改变了传统书写规律。

- 3.结构比例失衡:如“广”简化为“广”,上部空间过大,破坏整体结构和谐。

(三)字际关系断裂

- 1.字族系统瓦解:如“门”简化为“门”,使“问”(问)、“闻”(闻)、“闷”(闷)等系列字失去共同义符。

- 2.古今字形断层:简化导致现代读者难以辨识古籍,形成文化断层。如“书”与“书”、“乐”与“乐”差异过大。

- 3.繁简对应不一:如“发”(发)与“发”(发)合并,造成语义混淆;“乾”(干)、“干”(干)、“干”(干)三字合一,增加理解难度。

三、汉字简化对文化传承的冲击

(一)典籍阅读障碍

- 1.历史文献隔阂:现代简化字使用者阅读繁体典籍需重新学习,如“国学”与“国学”、“圣人”与“圣人”形态差异显著。

- 2.文字学知识断层:不了解繁体字形,难以理解《说文解字》等文字学经典中的字形分析。

- 3.书法艺术变异:历代书法名作均以繁体书写,简化字书法失去传统韵味。

(二)文化意象流失

- 1.吉祥文化弱化:如“福”字中的“示”旁表示祭祀,“畐”象征丰盈,简化后文化内涵减少。

- 2.哲学概念模糊:如“义”(义)字中的“我”与“羊”组合表达自我牺牲精神,简化后难以体现。

- 3.姓名学影响:姓氏简化如“萧”变“萧”、“锺”变“钟”,改变了传统姓名学分析基础。

(三)东亚文化圈割裂

- 1.汉字文化圈分化:日本、韩国、港澳台地区保持繁体或本地汉字系统,与大陆简化字形成壁垒。

- 2.国际交流成本增加:同一文献需制作繁简两版,学术引用需转换,增加交流成本。

- 3.汉字标准化困境:Unicode等国际编码需同时收录繁简两体,增加信息处理复杂度。

四、汉字系统修复的可能路径

(一)教育领域的调整

- 1.基础教育中增加繁体字认知教学,可采用“识繁写简”过渡模式。

- 2.高等教育特别是文史专业恢复繁体字必修课程。

- 3.出版领域重要学术著作推出繁体版本,促进文化传承。

(二)信息技术的应用

- 1.开发高效繁简转换系统,解决“一对多”转换难题(如“干”转“乾”“干”)。

- 2.建立汉字演化数据库,展示字形历史变迁,增强文化认知。

- 3.推广支持繁简混排的输入法和文字处理软件。

(三)文化政策的优化

- 1.在文物保护、古籍出版等领域恢复使用对应繁体字。

- 2.允许特定文化场合(如书法、国画题款)使用繁体字。

- 3.开展汉字文化普及工程,系统讲解汉字构形原理和文化内涵。

结语

汉字简化运动在特定历史背景下为提高识字率发挥了作用,但其对汉字系统的破坏性影响随着时间推移日益显现。汉字不仅是交流工具,更是中华文明的基因密码。当“爱”失去“心”,当“亲”不见“见”,当“乡”无“郎”时,我们失去的不仅是几个笔画,更是文字背后的文化逻辑和精神内涵。在数字化时代,汉字学习已不再受书写难度制约,恢复汉字系统的完整性和逻辑性,对文化传承具有重要意义。汉字改革应当尊重文字发展规律,在便利性与系统性之间寻求平衡,使这一古老而精妙的文字系统得以完整传承。 |