|

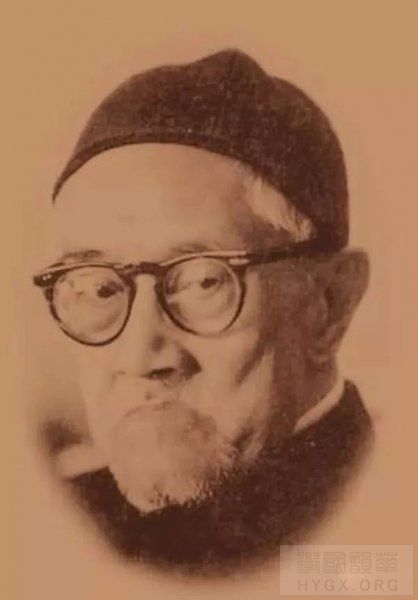

1946年,蔣介石破壞舊政協協議,悍然發動內戰之初,主要由美國馬歇爾將軍出面調解國共之間的矛盾,由於馬歇爾偏向國民黨,失掉中共的信任而失敗。馬歇爾於10月初親自找民盟作爲第三方面之一主持調解,民盟與馬歇爾言定,由馬擔負與國民黨一方疏通,第三方面擔負與中共一方疏通。 是年10月10日,國民黨軍隊不顧中共一再警告,悍然攻入張家口,國民黨政府於11月又悍然單方面宣布了如期召開國民代表大會,『局面全變』。而南京卻又放出由第三方面再度主持國共和談的空氣。 梁漱溟曾講:『當時仍留在京、滬的中共代表周恩來先生等,對蔣介石這一假和平真內戰的又一招,肯定早有認識,並作好準備的。但在民盟方面,特別是我,卻不往這方面深想,但有一線轉機,「死馬當作活馬醫」,還真想把它治活呢。』於是民盟又繼續爲國共和談而奔走。 晚年伏案工作的梁漱溟 梁漱溟還在【過去和談中我負疚之一事】文中寫道:『正在我們奔走兩方,進行和談之際,25日忽傳國(民黨)軍在東北攻下共方之安東。本來你攻下他的張家口,共方已經不肯和談。好不容易,勸請得來談了,你又攻下他的安東;試問這是何意?大家這才明白,蔣飛台灣,正是避人向其質問。記得當日(25日)晚間,我同黃炎培先生及其他幾位民盟朋友在梅園,以此訊息告周(恩來)。周顏色立變,即不肯再談。經我們再三苦勸,黃(炎培)先生並提議中共、民盟之間作一約定,今後任何一方如有新決定即互相關照通知,以示決不驟然單獨行動。周先生始首肯。和談幸未中斷。』梁先生在文中敘述了國、共雙方所提互不相讓的條件,以及民盟領導經過多次反覆研究討論後才提出一個折衷調解方案,本著兩個原則(遵守政協協議;應平情酌理,互相讓步)提出三條解決辦法後,在文中講:『我只怕其不足以息爭,所以我主張把某些爭執問題予以具體決定,加進去。例如東北問題,……其間駐軍地點尤爲兩方之所爭。我主張把它確定下來,加入第一條中間。當第三方面在交通銀行開會時,由於我提議要再獲得大家同意。公推黃炎培、莫德惠和我三個人負責研究後,再提到會上決定。』『莫先生爲東北人,熟悉東北情形,就在我們三人仔細研究之下,認定可以齊齊哈爾、北安、佳木斯三個地方爲東北共軍駐地。(我)自以爲於國、共兩方心理要求,皆曾照顧到。莫先生又提議,東北鐵路沿線地方行政之統一,爲履行中蘇條約所關。而當時情形,沿鐵路線總計41縣,有20縣在共方,21縣在國方。他主張在第二條內加入政府得派縣長帶警察接收那20縣之政權,以求全線行政之統一。只帶警察不帶軍隊,即所以顧全共方。(我)又自以爲是大公至正之心了。把我們研究所得提到會上,第三方面同人均認爲要得。於是就分別加入第一條(駐軍)第二條(20縣的事)兩條中,誰曉得失敗即失敗在此。』『我們匆匆忙忙製造方案,馬上送出;輕於一擲,那只有失敗了!』

梁先生在文中敘述了10月28日這天所以匆匆忙忙的原因及派人分送國方孫科、美方馬歇爾的情況後說:『我同莫(德惠)、李(璜)二位到梅園晤周,以文件交他。聲明這是最後之折衷方案,並由我分條加以講解。講到第二條(20個縣的事)剛提說兩句,周面色驟異,以手阻我,說:「不用再往下講了!我的心都碎了!怎麼國民黨壓迫我們不算,你們第三方面亦一同壓迫我們?今天和平破裂,即先對你們破裂。十年交情從此算完。今天你們就是我的敵人!」態度憤激,淚落聲嘶。我茫然不知所措,只有兩眼望著他。他更詰問我:「25日晚約好,彼此有所決定,事先互相關照,今何失信?」我頓憶前事,自覺理短,更無話可說。在我正不得主意之時,幸莫、李二位提醒,趕緊把文件從各方收回再說。我愁著全體同簽名之件,兩三個人豈有權收回?又幸李先生表示青年黨方面由他負責。我這才跑出把黃炎培、章伯鈞、羅隆基三位均尋來梅園商量。大家齊聲說:「收回!收回!」居然取回了原件,各件均請周過目,說明作廢,周先生方才收淚息怒。我亦才如釋重負,感謝李幼椿(璜)不已。』『這無疑地是一大笑話,第三方面朋友糊塗不中用,特別是我糊塗不中用!然而我們非有惡意於共方,卻甚顯明。』 梁先生在文中敘述了他慢慢把周恩來先生的話回味一番,認識到三大問題——錯誤後講:『我真慚愧像我這樣的人豈配擔當國家大事。幾天之內,向各方朋友告辭,我便離開南京了。』 梁瀨溟先生於11月6日離開南京到了重慶北碚他辦的勉仁書院和勉仁中學,過起讀書、著書生活。他首先寫出【過去和談中我負疚之一事】長文,油印多份送與朋友、老學生。1949年將此文編入【梁漱溟先生近年言論集】出版;1987年又編入【憶往談舊錄】一書出版。 1982年3月底,李淵庭收到其好朋友鄧托夫教授(重慶北碚西南師範學院歷史系)兩封掛號信,盧子英先生(大企業家盧作孚先生之弟)在信上簽名。信內附致人民大學教授胡華先生信及資料。資料中有梁先生早年寫的【過去和談中我負疚之一事】長文。鄧信囑李淵庭先看致胡華教授信,如認可即送。 鄧托夫教授致胡華教授的信,是講胡華教授編著出版的【中國近代史】中,講到在國、共和談最後,1946年10月28日,由第三方面提出的和談的折衷方案(即此文上述之事),『是梁漱溟出賣人民利益,投靠國民黨,圖個一官半職。』鄧托夫教授和盧子英先生認爲梁漱溟先生不是這種人,希望胡華教授根據事實下結論,修改他下的結論。(大意如此。) 李淵庭接到鄧托夫教授來信後即前往梁先生家,請梁先生看鄧的信。梁先生看信後笑著說:『過去的事擺在那裡,似無分辯的必要。』李淵庭說:『托夫、子英兩位好意,似不應辜負,還是送交胡華教授算了。』梁先生點頭。 李淵庭同志讓我到人民大學送信。胡華教授看過鄧托夫教授的信對我說:『梁漱溟跟我們黨不一致,他總是右。什麼「九天九地」呵!【北京晚報】(發表)「剛直不阿」(文章),我們批判了。至於涉及梁的歷史,別的幾部現代史,都是「文化大革命」前寫的,而我們是在其後寫的。我們是根據紀念周總理的材料寫的,這些材料是許滌新等人的。我可以讓助手查一下。我們不是隨便寫的。何干之寫的不詳細,我們寫的近代史是根據會議紀錄及有關材料寫的,根據悼念周總理期間的文章內提到的材料寫的,其中有許滌新等三人寫的。』我說:『這事應看具體事實如何。鄧托夫教授給您提供的資料,希望您還是看看再說。』我告辭時,胡華教授問了我曾在哪裡工作,住在哪兒?我一一回答,當時我已65歲。 過了約兩個月,胡華教授來到我家。我當時住在三不老胡同民盟中央宿舍四層,沒有電梯,看出胡華教授上四層樓費了勁,進門時喘著氣。我們請他坐下來緩緩氣。胡華教授說:『鄧托夫教授給我的那包資料看過了,他講的不無道理。梁漱溟回到北碚後從事著作,並沒有參加國民黨的工作。我將考慮【中國近代史】再版時予以修改。稍坐一會兒就說車在樓下等他,告辭。我跟著送到樓下,看他上車。彼此客氣。 從李淵庭給鄧托夫寫覆信時留下的一頁廢信看,他是1982年4月8日寫的,那麼我就是在4月初給胡華教授送的信了,胡華教授來我們家則應是6月間的事了。 梁漱溟先生在胡華教授來我們家幾天後的一個上午來到我們家(他多時不見李淵庭,有時就自己來),自己坐在靠寫字檯前的木椅上。當時西瓜剛上市,我們頭一次買下一個,我切西瓜招待。彼此講了幾句問候話後,我即向梁先生講我給胡華教授送信及胡華教授幾天前來我們家講了些什麼話。梁先生一邊聽,一邊吃西瓜,當我說完,梁先生講:『過去的事了,誰愛怎麼講,就講去!』他還是邊說邊吃,臉上卻露出異樣的笑容。李淵庭看到了問:『先生冷笑什麼?』梁先生抬起了頭說:『笑我自己!我還以爲我立了功呢!多少年來,我不好講出來,講出來也沒人相信!1946年下半年那個時候,國民黨的軍隊占優勢,當時共軍處於弱勢;國民黨軍隊進攻哪兒占領哪兒。我提出把佳木斯等三個地方作爲中共軍隊駐地,意在要給中共留幾個駐軍的基地。莫德惠先生提出讓國民黨派縣長帶警察接收中共所占的20個小縣,我也不知道那警察是戴笠手下忠義救國軍改編,比正式軍隊還厲害的特務,以爲這麼做還是照顧了中共(莫德惠講),我以爲自己辦了件好事,立了功,很得意,是我自告奮勇要求給中共送這份文件,並由自己給周恩來先生講解文件。現在想起來真可笑!周總理這個人真英明,對中共赤誠忠心,當我講解到第二條解決矛盾辦法,建議讓國民黨派縣長帶警察接收鐵路沿線中共占的20個小縣時,他立刻明白問題的嚴重性,發了大怒。他硬是哭著大聲吼叫!他對中共的那一片赤心,使我很受感動,很佩服!』我說:『我們也很敬愛周總理。但是不能理解他在1953年爲什麼要那樣不實事求是地批判您呢?』梁先生講:『他是在毛主席的壓力下不得不那樣。周總理這個人是很英明的,是個完人!』 梁漱溟先生走後,李淵庭同志對我說:『梁老師一生很自負,我還是第一次看到他嘲笑自己呢!』李淵庭同志是我的丈夫。他從18歲起跟隨梁漱溟先生治學60多年,對梁老師當然有較深了解。 梁漱溟最汗顏的一件事原題:梁漱溟半生自嘲的一件事·以爲辦了件好事,照顧了中共來源:【縱橫】雜誌2004年第5期 文/閻秉華 |