|

•臨床中表裏合病以太陽陽明合病、太陽太陰合病最為常見。其中太陽陽明合病以大青龍湯為代表方,太陽太陰合病以小青龍湯為代表方。

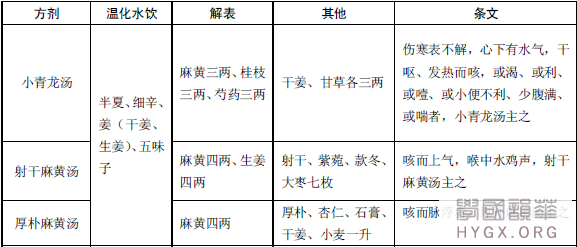

•小青龍湯為太陽太陰合病的外邪裏飲證的典型代表方劑。同時,仲景也給出小青龍類方:射干麻黃湯、厚朴麻黃湯。三方治法都是解表兼以祛飲。其中射干麻黃湯偏於咳喘而咽部症狀突出,如可聞及喉中哮鳴音等;厚朴麻黃湯胸悶、喘咳、短氣症狀突出,且兼有陽明裏熱可見煩躁等,與小青龍加石膏湯證更為相似。

【小青龍湯 太陽太陰合病代表方】

【傷寒論】中雖以六經分篇辨治,但六經辨治體系中卻蘊含着豐富的八綱辨證內容,始終貫穿着陰陽、表裏、寒熱、虛實的辨證觀。六經辨證與八綱辨證密不可分。故而【醫宗金鑒】曰:『漫言變化千般狀,不外陰陽表裏間。』從八綱角度來看六經,表、半表半裏、裏是病位,寒熱、虛實為病性。六經的太陽、少陽、陽明、少陰、厥陰、太陰,皆是單一病位,相對簡單。臨床上單一病位、病性較為少見,更多的是複雜病症,表現為兩經、甚至多經合病、並病。在【傷寒論】及【金匱要略】中,仲景處處示之以法,對於合病的治則治法更是不厭其煩地進行闡述,治療時需要兼顧同病的表裏兩經甚至多經。臨床中表裏合病以太陽陽明合病、太陽太陰合病最為常見。其中太陽陽明合病以大青龍湯為代表方,太陽太陰合病以小青龍湯為代表方。

飲邪是臨床常見且重要的致病因素。能夠被人體正常利用的水液稱為『津液』,而不能正常利用的津液,代謝失常停聚而為『廢水』,即『痰飲水濕』。其作為病理產物又可導致新的病證,因此在臨床中不容忽視。現代醫學中的諸多疾病都可以參照痰飲水濕證治。在【金匱要略】中,仲景既有專篇,又散在各篇章詳細闡述痰飲水濕。夫飲有四,痰飲、懸飲、溢飲、支飲,更有留飲、伏飲等;水氣病篇亦有風水、皮水、正水、石水、黃汗,更有裏水等。

【傷寒論】【金匱要略】均有論及小青龍湯。【傷寒論】第40條:『傷寒表不解,心下有水氣,乾嘔、發熱而咳,或渴、或利、或噎、或小便不利、少腹滿、或喘者,小青龍湯主之。』【傷寒論】第41條:『傷寒,心下有水氣,咳而微喘,發熱不渴,服湯已渴者,此寒去欲解也,小青龍湯主之。』【金匱要略】:『咳逆倚息不得臥,小青龍湯主之;病溢飲者,當發其汗,大青龍湯主之,小青龍湯亦主之;婦人吐涎沫,醫反下之,心下即痞,當先治其吐涎沫,小青龍湯主之。涎沫止,乃治痞,瀉心湯主之。小青龍湯方:麻黃(去節)、芍藥、細辛、乾薑、甘草(炙)、桂枝(去皮)各三兩,五味子半升,半夏半升(洗)。』

從條文可以看出,小青龍湯的病機為『傷寒表不解,心下有水氣』,為解表溫化水飲的代表方劑,故而小青龍湯方證常被稱為外邪裏飲證。外邪即表屬太陽,裏飲為裏屬太陰,故小青龍湯方證為表裏合病,太陽太陰合病。太陽表不解,用麻黃、桂枝、芍藥、甘草合用解表,心下有水氣為太陰水飲內停,用半夏、細辛、乾薑、五味子溫陽化飲。符合『病痰飲者,當以溫藥和之』的治療原則。

對於外邪裏飲證型的治療,以小青龍湯為典型代表開創了外邪裏飲證治法門。治療當遵循表裏雙解,不可偏廢。因為在外邪裏飲的情況下,表不解則氣機失宣,裏飲則遏阻氣機,外邪與裏飲互相牽制,故此時當表裏雙解,解表兼以祛飲。若不解表而單純祛飲,則飲邪不除。反之不祛飲而解表,則激動裏飲而多變證。

【小青龍湯類方三方鑑別】

小青龍湯為太陽太陰合病的外邪裏飲證的典型代表方劑。同時,仲景也給出小青龍類方:射干麻黃湯、厚朴麻黃湯。將三方作為外邪裏飲類方,利於加深對外邪裏飲的臨床認知。射干麻黃湯、厚朴麻黃湯出自【金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七】。射干麻黃湯:咳而上氣,喉中水雞聲,射干麻黃湯主之。方藥組成:射干三兩,麻黃四兩,生薑四兩,細辛四兩,紫菀三兩,款冬花三兩,五味子半升,大棗七枚,半夏(洗)半升。厚朴麻黃湯:咳而脈浮者,厚朴麻黃湯主之。方藥組成:厚朴五兩、麻黃四兩、石膏如雞子大、杏仁半升、半夏半升、乾薑二兩、細辛二兩、小麥一升、五味子半升。

【傷寒論】317條方後注曰:『病皆與方相應者,乃服之。』因此方證相應是仲景辨治思想的具體體現。方從法出,法隨證立,方與證緊密相應,故而臨床上常以方測證來反推方劑的適應證。對比可以發現,三方的方藥組成、治法思路等高度相似,故稱之為外邪裏飲三方。射干麻黃湯、厚朴麻黃湯因條文簡練,從原文甚難把握臨床方證。故以小青龍湯為底方,來解析射干麻黃湯、厚朴麻黃湯的臨床應用。

方藥組成 以方測證來看,都有麻黃解表,半夏、細辛、姜(乾薑、生薑)、五味子溫中化飲,故皆屬於太陽太陰合病的外邪裏飲證。

解表力度 三方都有麻黃,小青龍湯麻黃為三兩,臣以桂枝、芍藥;射干麻黃湯、厚朴麻黃湯為麻黃四兩。其中射干麻黃湯有生薑四兩,厚朴麻黃湯中有石膏可減弱麻黃髮汗力度。故發汗解表而言,小青龍湯發汗解表力量最大,射干麻黃湯次之,厚朴麻黃湯最弱。

溫中化飲 三方共用乾薑、半夏、細辛、五味子溫中化飲,其中射干麻黃湯為生薑。生薑、乾薑皆具有溫中化飲作用,但後者其功更著。小青龍湯中乾薑、甘草有甘草乾薑湯方義。射干麻黃湯中生薑、半夏有小半夏湯方義。故溫中化飲力度以小青龍湯最大,射干麻黃湯次之,厚朴麻黃湯略弱。

補虛 小青龍湯有甘草,射干麻黃湯有大棗,厚朴麻黃湯有小麥。痰飲水濕產生的根本問題在於太陰,也即後世所謂的『脾為生痰之源、肺為儲痰之器』說法由來。若不解決太陰虛寒狀態,否則水飲雖去卻易復聚。從三方的甘草、大棗、小麥,也可看出解表祛飲時也要重視太陰問題的解決。甘草為調和之藥,大棗甘溫養血利水,如十棗湯、葶藶大棗瀉肺湯等皆用大棗佐助。小麥甘平,補養助脾、安正氣。其中小麥用量最大為一升,煎煮法為先煮小麥熟,去滓,納諸藥。故補虛力度而言,厚朴麻黃湯最大,小青龍湯、射干麻黃湯次之。

其他 射干麻黃湯有紫菀、款冬花、射干。其中紫菀、款冬花為治療『咳逆上氣』的常用對藥,款冬花、射干可療喉痹、咽痛。這與射干麻黃湯條文主治『咳而上氣,喉中水雞聲』相符,突出了咳逆上氣和咽喉部症狀。

厚朴麻黃湯中有厚朴、杏仁、石膏。厚朴、杏仁苦溫行氣祛飲,同用偏於治咳喘上氣。後世溫病治療氣分濕熱的著名方劑三仁湯中杏仁、厚朴同用,體現了上焦宜宣、中焦宜暢的治療理念。厚朴麻黃湯與小青龍加石膏湯證更為相似。小青龍加石膏湯條文:『肺脹,咳而上氣,煩躁而喘,脈浮者,心下有水,小青龍加石膏湯主之。』厚朴麻黃湯中亦用石膏,因外邪裏飲證,水飲郁久化熱,石膏因其辛寒清熱,可清解水飲郁伏之熱。『咳而脈浮者,厚朴麻黃湯主之』。此處脈浮,因有表邪,同時存在內熱鼓動脈象外浮,故厚朴麻黃湯中有麻黃,亦有石膏。

【先辨六經繼辨方證】

痰飲水濕停聚於體內,可為有形,亦可為無形。阻礙氣機流通,同時亦可隨氣機周流無處不到。因此,痰飲水濕所致病症與氣機升降出入失調密切相關,可表現於多部位,與表裏、上下密切相關。隨氣可逆於上而迫於下,故有諸多或然證,如在表則身腫、身痛等。飲氣逆於胃則嘔吐,凌於心則悸,射肺則咳,上逆則喘滿、眩暈,滯於氣則心下痞,下迫則二便不利。故以小青龍湯為典型代表,表現為諸多的或然證,如小青龍湯的『乾嘔、發熱而咳,或渴、或利、或噎、或小便不利、少腹滿、或喘者』,皆是水飲在裏,水氣互結,上下攻沖逆迫所致的一系列或然證。因此對於痰飲水濕證,需高度重視,積極祛除水飲的治療。裏飲得除,則諸多或然證迎刃而解。

射干麻黃湯的咳逆上氣、喉中水雞聲,厚朴麻黃湯的咳而脈浮,以方測證來看,皆是痰飲水濕與氣機互相影響,氣機不降而反逆,故咳。水氣夾雜上入喉間,為呼吸之氣所激,則作聲如水雞。

綜上所述,三方都屬於太陽太陰合病的外邪裏飲證,治法都是解表兼以祛飲。胡希恕先生、馮世綸先生反覆強調,臨床中先辨六經繼辨方證,方證是辨證論治的尖端,即是強調方證相應的思想。因此臨床遵循先辨六經繼辨方證的診治思路。對於外邪裏飲證,仍需細辨小青龍湯、射干麻黃湯、厚朴麻黃湯等方證,以求得方證相應而治癒疾病。外邪裏飲證以小青龍湯為典型代表方,其中射干麻黃湯偏於咳喘而咽部症狀突出,如可聞及喉中哮鳴音等;厚朴麻黃湯胸悶、喘咳、短氣症狀突出,且兼有陽明裏熱可見煩躁等,與小青龍加石膏湯證更為相似。

【連結】:

外邪裏飲三方鑑別

|