|

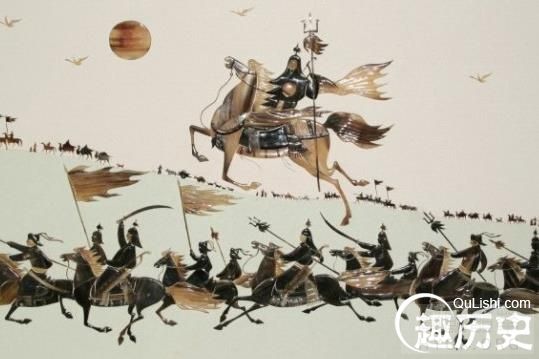

商汤如何灭夏 夏朝是一个奴隶制的国家。夏朝由禹开始,到桀灭亡,他的奴隶制国家是指奴隶要到农田里去种地和放牧,还要从事家内杂役。所以说奴隶是个『会说话的工具』,这些奴隶可以关进监狱,施以重刑,去作战,更恐怖的是被当做祭祀品。因此造成社会的不满,到了夏傑时期由于他的荒淫无度,暴虐无道,荒淫无耻,在洛水北岸打猎游玩期间就把王位都丢了。

灭夏

这主要是在于他不得民心,让商汤进攻夏,其次商朝鼎盛,因为他们以牛马作为运输工具,让农业、手工业、畜牧业大大发展,经济力量超过了夏朝。再次夏桀是处于孤立的境地因为夏桀的指挥棒已经失灵,很多人起来反对他,所以成汤见时机已经成熟,就起兵进攻夏朝,在鸣条大战,夏桀的军队众叛亲离,大败一场,丢掉自己的国家。夏桀在逃到南巢后又死于亭山。也因此有了商朝的发展。 其实在这件事中让我们深刻地感受到了做人的道理。就像夏傑,如果当初他不是荒淫无度,暴虐无道,也不会导致后面各个诸侯对他的孤立,也不会失去民心。所以说我们要为他人着想,才会得到他人的尊重,得到他人的帮助,如果一味自以为是,不把被人放在眼里,最后吃亏的也是我们自己,人不能独善其身的。 |