20171023_006

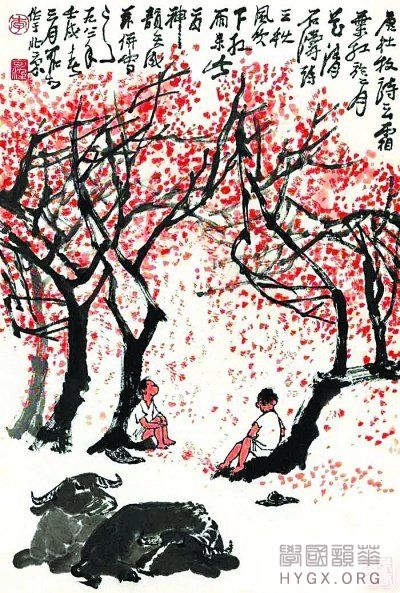

霜叶红于二月花。李可染/绘

『远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。』其实,红叶并非霜染成,而是气温、光照使然。但在文人诗作和民间谚语中,红叶与霜有着不解之缘。

俗话说:『霜降始霜。』此时黄栌、枫树、柿树等树叶『万山红遍』,因此,霜降期间也是红叶观赏的最佳时期。在古代,人们往往把红叶和霜联系起来,唐李益在〖诣红楼院寻广宣不遇留题〗中说:『柿叶翻红霜景秋,碧天如水倚红楼。』清颜光敏在〖登太华山·白云峰〗中也说:『秋色何时来,万里霜林丹。』宋代诗人杨万里〖红叶〗诗云:『小枫一夜偷天酒,却倩孤松掩醉容。』他认为枫树是偷喝天酒而醉红的。

从科学上讲,树叶随着气温的下降和夜长昼短,化学成分发生了改变。特别是昼夜温差增大,有助于花青素的形成,因此树叶颜色很快就会由绿变红。北京香山地势险峻,层峦叠嶂。树叶随着山势的起伏、光照的疏密,所呈现的色彩绚丽多姿,美不胜收。

香山红叶从山上到山下逐步变红,从单棵变色到漫山红透,再到后段枝叶飘零,可谓一步一景,气象万千。金代诗人周昂有〖香山〗诗曰:『山林朝市两茫然,红叶黄花自一川。』 |