|

行走的字体古人多以其署名 历经多年长盛不衰

王羲之〖兰亭集序〗(唐冯承素摹本) 24.569.9cm 北京故宫博物院藏

行走的字体古人多以其署名 历经多年长盛不衰

颜真卿〖祭侄文稿〗 28.272.3cm 台北故宫博物院藏

行走的字体古人多以其署名 历经多年长盛不衰

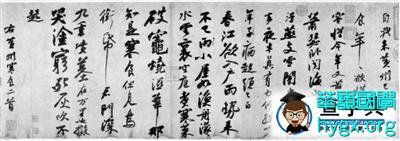

苏轼〖黄州寒食诗帖〗 34.218.9cm 台北故宫博物院藏 行书,是介于楷书和草书之间的一种边缘性字体。偏于楷书者,称为行楷;偏于草书者,称为行草。与楷书相比,行书经常运用连笔和省笔,书写快捷;与草书相比,行书比较规整,容易辨识。 行书又名行押书,因古人多以行书签押署名。唐代张怀瓘在〖书断〗中称:行书者,后汉颍川刘德升所造也,即正书之小讹。也就是说,行书起源于东汉末期,此时的正书为隶书,因此行书是从隶书演变而来的。当然,说刘德升创行书,正如说李斯创篆书一样,一种字体不可能由一人独创而成,刘德升应是行书的整理、规范者。 关于行书的主要特点,苏轼有个形象的比喻:真如立,行如行,草如走。把楷、行、草三种不同的字体比作人的站立、行走、奔跑三种姿势。明代丰坊〖书诀〗说:行笔而不停,著纸而不刻,轻转重按,如水流云行,无少间断,永存乎生意也。行书因其书写奔放、意态活泼、潇洒流畅、笔法多变、结构多姿,历来为文人雅士和人民群众所喜爱。 在行书1800余年的发展历程中,有三帧里程碑式的开山巨作:东晋王羲之的〖兰亭集序〗、中唐颜真卿的〖祭侄文稿〗、北宋苏东坡的〖黄州寒食诗帖〗。它们先后媲美,各领风骚,成为行书标杆性的经典作品,被后世并称为天下三大行书。 晋代:韵度唯尊 行书产生于东汉,形成于魏晋,经东晋王羲之、王献之父子的推陈出新,糅进楷法,才成熟完善起来,并形成一种不同于汉魏质朴书风的妍美流便的尚韵书风。这种书风与晋人风神潇洒、不滞于物的心灵姿貌相适应,追求笔墨技巧之外的生命情调,其代表作就是被历代公推为天下第一行书的王羲之〖兰亭集序〗。 〖兰亭集序〗乐悲之书 背景介绍 魏晋南北朝是中国历史上最为动荡、黑暗的年代,然而在精神上却又极其自由和开放。中国文人对生命价值的探索由来已久,但其生命意识的真正觉醒则在汉末和魏晋。此时,统治中国数百年的儒学大厦已经彻底崩塌,伴随着曹操对酒当歌,人生几何?的喟叹,魏晋文人们开始了对生命密度和质量的追求。由于魏晋玄学以自然观念超越生命矛盾的解脱并不彻底,于是人们转而从有限的生命里去寻求自我的满足,把自己的人生理想,融化在实实在在的生活中。王羲之的〖兰亭集序〗便是这种心态的典型表现。 东晋永和九年(353年)三月初三,在绍兴郊外的兰亭,时任会稽内史的王羲之与谢安、孙绰等42人举行修禊(x)之礼,并饮酒赋诗。应众人要求,王羲之为大家所作的诗作写序。当时他酒酣意足,思逸神超,乘兴写了这篇文书俱绝的不朽名作〖兰亭集序〗。 作品解析 〖兰亭集序〗全文共28行,324字,抒发了作者对人世生死无常、好景不长的感慨之情。此时,王羲之年已50(王羲之生年有303年、321年两说,按后者推算王羲之写〖兰亭序〗时是32岁)。面对良辰美景,王羲之乘兴写道:是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。由于时代和家族的双重重负,王羲之不可能物我两忘,完全沉浸在大自然的美景之中。故而,序文在描述了兰亭美景和修禊之乐后,转而对人生忧患发起议论:向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。几许凄凉,几许无奈!好像作者已经快要参透人生的虚幻无常了,可是笔锋一转道:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。又彻底否定了庄子超迈旷达的人生观。王羲之的悲哀,在于面对明山秀水时始终难以释怀的生命关怀。正如著名美学家宗白华先生所言:晋人虽超,未能忘情。 书风特点 〖兰亭集序〗为后世树立了具有高度艺术典范性的行书标准,堪称尽善尽美。通观全帖,有如行云流水,潇洒飘逸;骨格清秀,点画遒美;疏密相间,布白巧妙;在尺幅之内蕴含着极其丰富的形式美要素。无论点、横、竖、撇、捺、提、钩、折,都极尽用锋遣毫之妙,笔画映带富有韵律。每一字都姿态殊异,全帖20个之字、7个不字、6个以字,无一雷同,字字精彩。王羲之奠定了妍美流便的新体行书风格,后人评曰:右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法。 唐代:秀壮并存 唐代行书由两个系统构成。一个系统是王羲之书风。由于唐太宗极力推崇王羲之,唐代掀起了研习王羲之书法的热潮,形成了以欧阳询、虞世南、褚遂良、陆柬之、柳公权等为代表的崇王书家群。另一个系统是颜真卿、李邕的创新书风,他们突破二王藩篱,开创了行书的独特面貌。其中,颜真卿变王羲之行书的纤秀妍媚为丰腴雄健,其代表作〖祭侄文稿〗与王羲之〖兰亭集序〗分别代表了行书阳刚美阴柔美两种不同的艺术风格。 〖祭侄文稿〗悲愤之书 背景介绍 唐玄宗天宝十四年(755年),安史之乱爆发。时任平原太守的颜真卿与其从兄常山太守颜杲卿分别在山东、河北起兵抗击叛军,颜杲卿之子颜季明于两地往来联络。叛军攻陷常山后,颜杲卿父子不幸被俘。叛军将刀架在颜季明的脖子上,威逼颜杲卿投降,颜杲卿不肯屈服,父子双双被害。唐肃宗乾元元年(758年),颜真卿派人寻找颜杲卿父子遗骸,结果颜杲卿失去一足,颜季明仅得其首。面对兄、侄遇害的惨状,颜真卿怀着极其悲愤的心情,挥笔写下了血泪凝成的不朽巨制〖祭侄文稿〗。 作品解析 〖祭侄文稿〗全文共23行,268字(涂去34字)。今观其迹,颜真卿的忠义之气和失侄之痛仍跃然纸面。全文从追记颜季明往事开始,此时作者情感释放仍不失理性,因此字势平稳,行笔稍缓,笔调比较含蓄。随着文章的逐渐展开,作者的情绪也开始跌宕起伏,字势逐渐打开。当述及常山孤城为敌兵所围而贼臣不救时,颜真卿的字迹就变得十分凌乱,写错涂抹的地方也开始增多。至父陷子死,巢倾卵覆。天不悔祸,谁为荼毒?念尔遘残,百身何赎?呜呼哀哉!句,颜真卿肝胆俱裂,用笔顿挫增强,字形忽大忽小,笔墨时断时续。再至抚念摧切,震悼心颜8字,大悲大愤之情喷涌而出。结尾处魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨。作者精神上似乎进入了恍惚状态,字形几乎难以辨认,字势向右下方欹侧连绵,悲愤之情达于极点,不过此时已是欲哭无泪了。 书风特点 〖祭侄文稿〗为颜真卿50岁时人书俱老之作,被誉为天下第二行书。颜真卿将娴熟的笔法、结体、章法与自身炽烈奔放的情感融为一体,字里行间充满了爱与愤、伤与惜、悲与痛的情感纠结。〖祭侄文稿〗是个人情感和书法技巧完美结合的巅峰之作,犹如一曲大气磅礴的交响乐,序曲、发展、高潮、尾声4个乐章俱全,笔画之间像音节一样跳动,传达出作者悼念亡侄时的情感波动和思绪起伏。后人评价唐人尚法,而〖祭侄文稿〗已有了尚意的表现。故宋人尚意书风或许从此得到启示。 〖祭侄文稿〗也是创新求变的典范之作,它将篆隶笔法融入行草,浑厚圆劲;同时纯用中锋行笔,一改中侧并用的传统用笔方法;并吸收民间书法的朴茂厚重,与飘逸温雅的二王书风拉开距离。面对此稿,不禁为那苍劲的线条、雄浑的气势和天真烂漫的形式所吸引,让人玩之不觉为倦,览之莫识其端。颜真卿改变了二王行书一统天下的格局,其〖祭侄文稿〗是〖兰亭序〗后的又一座艺术丰碑。 宋代:尚意抒情 行书经魏晋的黄金期、唐代的发展期后,到宋代达到了新的高峰,开始以一种尚意抒情的新面目出现。这种尚意书风充分发挥行书的抒情达性功能,突出行书创作的至情宣泄,产生了苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四大书法家,他们均以行草或行楷见长。最能体现这种尚意书风的,是被誉为天下第三行书的苏轼〖黄州寒食诗帖〗。 〖黄州寒食诗帖〗悲怆之书 背景介绍 〖黄州寒食诗帖〗作于北宋元丰五年(1082年),苏轼时年46岁,此时距他因乌台诗案被贬黄州已经三年。 宋神宗元丰二年(1079年)六月,御史中丞李定等人摘录苏轼诗文,弹劾苏轼指斥乘舆讪谤朝廷反对新政,苏轼遂在湖州知州任上被逮赴狱,后贬为黄州团练副使,这就是著名的乌台诗案。次年二月,苏轼来到荒僻的黄州,在江边筑室雪堂,在这间潮湿低矮的小屋里,度日如年地熬了三年。仕途的坎坷,精神的孤寂,生活的困窘,加之适逢寒食苦雨,苏轼悲怆的情绪郁结于中而不得不发之于外,于是即兴写下了〖黄州寒食诗帖〗。 作品解析 〖黄州寒食诗帖〗为两首五言古诗,共17行129字,一扫苏轼往日的清词丽句,读来苍凉惆怅,字字含泪。 第一首诗为:自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。 该诗描写了苏轼困居黄州三年的清苦生活。三年的时光,何其漫长,然而又如流水转瞬即逝,把诗人的年华无情带走。面对凄风苦雨,诗人感叹韶光易逝,发出了年年欲惜春,春去不容惜的无可奈何的喟叹。 第二首诗为:春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。这首诗延续了诗人在第一首诗中的凄苦情调。春天的江水高涨要漫进室内,小屋像一叶渔舟漂泊在苍茫烟水中。空空的厨房里煮着些蔬菜,破灶底燃着潮湿的芦苇。看见乌鸦衔着纸钱,才想起今天已是寒食节。面对此情此景,一种悲怆的穷途末路感在诗人心中油然而生,那是君门深九重的欲归无望,坟墓在万里的欲吊不能,死灰吹不起的欲哭无泪。 书风特点 〖黄州寒食诗帖〗是宋代尚意书风的代表。苏轼将诗句心境情感的变化,寓于点画和使转中,用饱蘸情感的笔墨抒写自己复杂的心理状态。通观全帖,有缓起渐快的节奏,有由小及大的字形,有由细变粗的笔画,有始淡终浓的墨趣。其结字亦奇,或大或小,或疏或密,有轻有重,有宽有窄,参差错落,恣肆奇崛,变化莫测。如年中苇帋(纸)4字的悬针竖,剑戈森森,在整体布局中起到了突出和支撑作用。一系列变化使作品呈现出不同的节奏韵律,笔墨亦随心境起伏流转,如滔滔江河水宣泄于纸卷之上。〖黄州寒食诗帖〗正是以尚意抒情的方式,传达了苏轼的美学精神,创造出一种富有生命力的新的行书书写样式。 结语 天下三大行书是行书发展的三座里程碑,它们虽然在形式、风格、境界上存在着种种差异,但均在行书发展史上起到了承上启下的关键作用。 作为一种比较晚出的字体,行书以其独特的魅力后来居上,于各种字体中逐渐占居主流地位。诚如唐代孙过庭在〖书谱〗中所言:趋变适时,行书为要。无论从实用还是艺术的角度,行书都极具适用性,极富艺术性。纵观漫长的汉字发展史,篆书、隶书、草书、楷书都经历过盛衰变化,独有行书长盛不衰,从魏晋、南北朝,到隋、唐、五代、宋,直至元、明、清,每个时代都有名家名帖。时至今日,行书仍是现代书写中最常用的字体。 |